Taï Phong : Le premier album culte de 1975 qui défie les genres

Essais

Introduction – À contre-courant

Il n’y avait aucune raison pour que cela fonctionne. Un groupe franco-vietnamien, chantant en anglais, sans visage identifié, signant un contrat avec une clause d’annulation inédite, dans une France musicale dominée par la variété et le disco ? Et pourtant. À l’été 1975, un morceau lent et éthéré, "Sister Jane", s’impose sur les ondes et dans les clubs. Il ne ressemble à rien de ce qui passe alors à la radio. Il ne ressemble à rien… sauf à Taï Phong.

C’est que ce premier album, sorti presque sur la pointe des pieds chez WEA, n’a rien de conventionnel. Il est le fruit de rencontres improbables : celle de deux frères vietnamiens passionnés de rock progressif, Khanh et Taï, avec un jeune guitariste parisien au look sage et à la voix d’alto, Jean-Jacques Goldman. Celle aussi d’un groupe sans hiérarchie, sans image prédéfinie, qui préfère les votes aux décisions autoritaires, l’ombre à la lumière. Le disque s’appelle simplement "Taï Phong", comme un manifeste discret.

En six titres seulement, l’album dessine un paysage singulier : entre ballades folk, progressions planantes, nappes de claviers et solos de guitare suspendus. Il évoque Genesis, Pink Floyd, mais avec une douceur propre, une émotion sans emphase. Surtout, il révèle déjà les fulgurances mélodiques de Goldman, encore inconnu du grand public, mais pleinement présent.

Ce disque singulier, ni culte ni oublié, souvent redécouvert, a rarement été analysé. Replaçons-le dans son contexte, d’en examiner les détails, les tensions, les beautés. D’en faire le portrait, non pas d’un chef-d’œuvre perdu, mais d’un souffle toujours vivant.

Introduction – À contre-courant

Un album hors sol… mais bien ancré dans son époque

Une étrangeté douce dans le paysage musical français

La patte WEA, la clause audacieuse et le Moog d’or

Un groupe sans visage, mais à l’esthétique affirmée

Les six vents du dragon : une analyse titre par titre

"Going Away" : l’adieu inaugural

"Sister Jane" : la ballade d’une vie

"Crest" : la pulsation nerveuse du rock

"For Years and Years (Cathy)" : élan romantique et retenue

"Fields of Gold" : entre Pink Floyd et Mousson

"Out of the Night" : le final lumineux

L’héritage invisible : réception, mythe, et postérité

Une réception discrète mais précieuse

Un album réédité, étudié, redécouvert

Une œuvre fondatrice dans l’ombre

Et dans le vent… un souffle qui dure

Une esthétique au service de l’émotion

Une étoile discrète du rock progressif français

Un disque que l’on redécouvre toujours différemment

Conclusion – Un murmure persistant

Sources et Ressources

Un album hors sol… mais bien ancré dans son époque

Une étrangeté douce dans le paysage musical français

Lorsque "Taï Phong" paraît en juin 1975, peu d’éléments le destinent à trouver une place dans le paysage musical français de l’époque. Chanté intégralement en anglais, interprété par un groupe aux sonorités progressives et au nom à consonance vietnamienne, le disque fait figure d’OVNI dans un univers dominé par la variété francophone, le disco naissant et les refrains populaires qu’on entend sur toutes les radios périphériques.

Taï Phong - qui signifie « grand vent » en vietnamien - est d’abord un choc lexical. Rien que son nom semble souffler depuis un ailleurs, celui des exils, des racines lointaines, mais aussi de l’imaginaire rock anglo-saxon. À une époque où les artistes français chantent leur quotidien ou leur engagement en français, l’apparition d’un groupe né en banlieue parisienne mais chantant dans la langue des Floyd, des Genesis ou de Yes, déroute autant qu’elle intrigue. En choisissant la langue anglaise, les frères Khanh et Taï Ho Tong, aux côtés de Jean-Jacques Goldman, Stephan Caussarieu et Jean-Alain Gardet, n’imitent pas une scène étrangère : ils l’incarnent de manière sincère, en revendiquant leur propre universalité musicale. À l’heure où certains artistes francophones se cherchent entre chanson réaliste et rock à texte, Taï Phong revendique une appartenance à une autre galaxie sonore, avec une douceur assumée, une mélancolie presque contemplative, et une absence totale de posture.

Il faut aussi replacer cet album dans le contexte d’un marché discographique qui regarde peu au-delà de ses frontières linguistiques. Le succès d’un groupe chantant en anglais et sans figure centrale constitue donc une double étrangeté. Et pourtant, cette douceur étrangère va trouver son public, à bas bruit mais avec constance. Le slow éthéré "Sister Jane" devient rapidement un tube en club, atteignant 200 000 exemplaires vendus, sans véritable promotion télévisuelle, ni leader médiatique identifié. Un exploit à la fois marginal… et profondément symptomatique d’un désir de musique autrement.

La patte WEA, la clause audacieuse et le Moog d’or

À la source de cette aventure discographique hors norme se trouve un contrat tout aussi atypique. Lorsqu’en 1974, Khanh Maï débarque chez WEA sans rendez-vous, une maquette sous le bras, il n’imagine pas qu’il va conclure avec Dominique Lamblain un des contrats les plus originaux du marché français. L’accord stipule que si le premier 45 tours ne dépasse pas les 200 000 ventes, le groupe pourra rompre son contrat, sans contrepartie ni remboursement des frais d’enregistrement. En d’autres termes, WEA prend un risque financier considérable pour un groupe inconnu, dont les membres eux-mêmes refusent de s’engager sur la durée. Le disque est un succès. Et le pari fou, gagné.

Cette clause, c’est le symbole d’un état d’esprit : les membres de Taï Phong ne veulent pas "réussir" à tout prix. Ils ne veulent pas devenir des vedettes, ils veulent seulement jouer leur musique - mais à leurs conditions. Et cette exigence s’incarne jusque dans leurs demandes annexes : alors que les négociations de contrat s’éternisent, les musiciens formulent une ultime requête, presque provocatrice : "On veut un Moog". Le synthétiseur mythique, utilisé par Yes ou Emerson, Lake & Palmer, vient tout juste d’arriver en France. WEA accepte. L’instrument devient l’un des piliers de leur esthétique sonore. Dans une industrie qui cherche avant tout des tubes calibrés, cette liberté de création offerte à un groupe inconnu est tout simplement rarissime.

Ce contexte contractuel exceptionnel confère à l’album une dimension d’œuvre-laboratoire : tout y est produit dans un esprit de recherche, sans pression commerciale immédiate. Les titres s’étendent parfois sur plus de sept minutes. Il y a des intros instrumentales, des ponts inattendus, des ruptures rythmiques. C’est un album qui respire, qui prend le temps, un disque de musiciens plus que de producteurs. En cela, "Taï Phong" est un jalon rare dans le rock français des années 70, plus proche dans sa logique de conception des grands disques anglais que des formats hexagonaux.

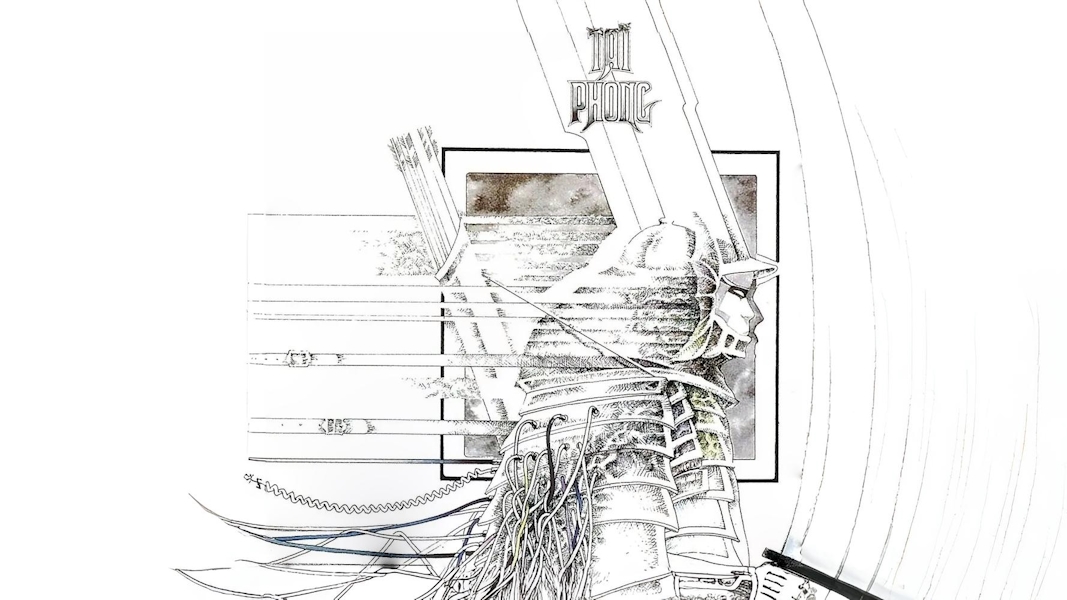

Un groupe sans visage, mais à l’esthétique affirmée

Autre singularité, autre choix risqué : Taï Phong refuse le star-system. Pas de figure imposée. Pas de chanteur officiel. Pas de look identifiable. Chacun peut chanter. Chacun compose. Chacun joue de plusieurs instruments. Le groupe fonctionne comme une ruche musicale, où les egos ne prennent pas le pas sur le collectif. Jean-Jacques Goldman, dont c’est ici la première expérience discographique marquante, partage le chant avec Khanh Maï et Taï Sinh. Il signe aussi le premier titre de l’album, "Going Away", mais refuse de se mettre en avant. Il faut dire qu’il n’est pas encore à l’aise avec l’idée de la scène, et que son trac frôle la paralysie : "Il vomissait avant de monter sur scène", racontera plus tard Khanh. Cette pudeur, cette discrétion, deviendra sa signature… et celle de Taï Phong tout entier.

Ce refus de l’image aura pourtant un prix. À l’heure où la télévision devient une vitrine essentielle, Taï Phong ne joue pas le jeu. Pas de charisme télégénique, pas de meneur facilement interviewable, pas de clip. La maison de disques ne parvient pas à les vendre comme "un groupe", parce que le groupe refuse d’être vendu. Résultat : malgré le succès de "Sister Jane", les autres titres de l’album restent largement ignorés. Le public connaît la chanson, pas l’album. Et encore moins ceux qui l’ont écrit.

Mais cette invisibilité fait aussi partie de leur légende. Comme l’écrira Alain Dukarski bien des années plus tard : "Le groupe souffre d’un manque d’image, de look, et surtout de chanteur attitré, chaque titre étant interprété par l’une ou l’autre des deux voix du groupe". Et c’est sans doute ce qui rend l’album si précieux : cette impression d’écouter une musique venue de nulle part, d’une constellation flottante, d’un groupe qui ne s’incarne pas dans un visage, mais dans une émotion.

Un groupe sans image, mais avec une âme.

Les six vents du dragon : une analyse titre par titre

"Going Away" : l’adieu inaugural

L’album s’ouvre sur un murmure. Loin d’un coup d’éclat ou d’une envolée virtuose, "Going Away" choisit la discrétion, presque le retrait. Une ballade en apesanteur, doucement mélancolique, comme une porte qui s’entrouvre sur un monde intérieur. Dès les premières secondes, les arpèges de guitare acoustique, le phrasé délicat de Jean-Jacques Goldman et l’ombre harmonique du mellotron posent les bases d’un climat singulier : celui d’un groupe qui ne cherche pas à impressionner, mais à faire respirer.

C’est aussi la toute première apparition vocale de Goldman sur un disque. Ce n’est pas un cri, ni une affirmation : c’est une voix fragile, nue, encore légèrement hésitante, mais déjà chargée d’une émotion à fleur de souffle. Une voix qui ne ressemble à aucune autre, et qui donnera sa couleur à tout un pan de la chanson française à venir. La comparaison avec Genesis n’est pas gratuite : on pense à "Ripples" ou à "Entangled", ces morceaux qui tissent des paysages éthérés, entre acoustique et flottaison.

"Going Away", c’est aussi un adieu paradoxal, un départ qui fait naître. L’album commence par cette évocation du départ, de la rupture, comme si la naissance de Taï Phong était d’abord une séparation. Un vent qui emporte pour mieux ouvrir la voie.

"Sister Jane" : la ballade d’une vie

Dès ses premières notes, "Sister Jane" impose un autre ton. Écrite et composée par Khanh Maï, la chanson est à la fois un tube instantané et une énigme musicale. Rien ne la prédestinait à un tel succès : un texte en anglais au refrain répétitif, une structure tout en crescendo, une production soignée mais discrète… Et pourtant, le morceau va dépasser les 200 000 ventes, devenir un classique de slow en discothèque et le symbole de tout un pan du rock progressif français.

Le secret de "Sister Jane" réside peut-être dans son équilibre émotionnel : une mélodie simple, mais sans mièvrerie, portée par une voix à la limite de la rupture. Goldman y livre une performance d’une rare intensité, presque tremblante, comme s’il s’agissait d’une confession retenue jusqu’au dernier moment. La guitare lead de Khanh Maï, suspendue comme un fil d’argent, tisse une trame mélodique d’une grande délicatesse.

Mais "Sister Jane" est aussi un piège. Le morceau devient rapidement un miroir déformant, l’arbre qui cache la forêt d’un groupe riche et complexe. On n’a voulu entendre de Taï Phong que cette chanson, et ce qu’elle véhiculait de nostalgie domestiquée. "Sister Jane", c’est le plus grand succès… et la plus grande malédiction du groupe.

"Crest" : la pulsation nerveuse du rock

Avec "Crest", Taï Phong change brutalement de registre. Finie la ballade, place à l’urgence. Ce morceau, signé Jean-Alain Gardet, est le plus nerveux de l’album. Guitare électrique en avant, basse musclée, batterie tendue : "Crest" pulse comme un cœur affolé. On y perçoit l’influence du hard rock des années 70, mais aussi une envie de bousculer l’auditeur, de rompre le rythme.

C’est peut-être le morceau le plus "live" de l’album, celui qui suggère l’énergie brute du groupe en répétition. La voix de Jean-Jacques mène la danse. Dans cette pulsation plus sombre, plus orageuse, Taï Phong conserve un sens de la structure, des ruptures, des ponts harmoniques qui font de "Crest" une montée, un déferlement plus qu’un simple morceau rock.

La face plus électrique du dragon.

"For Years and Years (Cathy)" : élan romantique et retenue

Retour au calme. Composée par Taï Sinh, "For Years and Years (Cathy)" est une chanson de souvenir, de douleur douce, de présence absente. C’est une lettre musicale, adressée à une Cathy inconnue, mais dont l’évocation suffit à faire trembler les claviers. La voix de Taï Sinh, voilée, presque murmurée, donne au morceau une intimité rare.

Le piano est central ici, comme dans beaucoup de ballades progressives de l’époque. Mais ce piano n’est pas démonstratif : il soutient, il enveloppe, il retient. Il y a une forme de pudeur dans la construction même de la chanson, qui ne cède jamais à la grandiloquence mais laisse monter une émotion lente, profonde.

Une chanson à l’image du groupe : retenue, sincère, hors du temps.

"Fields of Gold" : entre Pink Floyd et Mousson

"Fields of Gold" est la fresque de l’album. Long morceau atmosphérique, il déploie ses nappes de claviers comme des nuages chargés d’humidité. Le titre n’a rien à voir avec la chanson de Sting du même nom, qui sortira bien plus tard. Ici, c’est un champ de sons plus qu’un champ de blé : un paysage sonore mouvant, traversé de lents vents de synthétiseur, de basses profondes, d’échos lointains.

On pense à Pink Floyd, bien sûr - à "Breathe", à "Echoes", à ces morceaux où le temps se dilate. Mais il y a dans "Fields of Gold" une touche asiatique, une moiteur, une langueur de mousson qui en fait une proposition unique. C’est moins la science du son que la science de l’ambiance qui est à l’œuvre ici. Taï Phong n’imite pas les Anglais : il les prolonge, les absorbe, les fait résonner autrement.

Ce morceau est aussi une déclaration esthétique : ici, on prend le temps. Ici, la musique est un voyage.

"Out of the Night" : le final lumineux

L’album se referme comme il s’est ouvert : doucement. Mais à la différence de "Going Away", "Out of the Night" est une remontée, une percée de lumière. Chantée à deux voix - Goldman et Khanh - sur un rythme ternaire, elle déploie une énergie retenue, un élan vers la clarté. Le refrain, simple et répété, agit comme un mantra : "Out of the night, into the light".

Ce titre incarne parfaitement la veine progressive du groupe : changement de rythme, structure mouvante, claviers en vagues, guitares en contrepoint. C’est aussi l’un des rares morceaux où l’on sent les cinq membres ensemble, dans un souffle collectif. Il clôt l’album sur une note d’espoir, d’élan, d’avenir.

Une promesse tenue : celle d’un deuxième album encore plus abouti. Mais pour l’heure, "Out of the Night" permet au soleil de se lever sur une nouvelle ère.

L’héritage invisible : réception, mythe, et postérité

Une réception discrète mais précieuse

Le premier album de Taï Phong n’a jamais été un raz-de-marée médiatique. Lors de sa sortie en juin 1975, dans un paysage français dominé par la variété, le disco et les premiers soubresauts du punk, le disque est reçu avec une bienveillance prudente. Si le grand public ne retient que "Sister Jane", les critiques sont dans l’ensemble élogieuses. Seule exception notoire, Midi Libre, qui estime que seul ce titre mérite l’écoute - une pique isolée mais souvent rappelée par les membres du groupe eux-mêmes, comme un symbole de malentendu.

Car "Sister Jane" éclipse rapidement le reste. Diffusé en radio, joué en discothèque, adopté par les DJ comme slow de fin de soirée, le morceau devient un tube presque malgré lui, détaché de son terreau. Beaucoup achètent le 45 tours sans jamais écouter l’album complet. Cette surmédiatisation ciblée s’accompagne d’un paradoxe : alors que la chanson porte le disque, elle masque aussi sa richesse.

L’image du groupe souffre d’ailleurs de cette ambiguïté. Aucun leader clairement identifié, pas de charisme "marketing", pas de stratégie de visibilité. Et surtout, pas de tournée digne de ce nom pour capitaliser sur le succès. Jean-Jacques Goldman, paralysé par le trac, vomit avant chaque concert. Il n’arrive à monter sur scène qu’en s’obligeant, en se contractant, jusqu’à refuser tout engagement scénique au moment de la sortie du deuxième album. Un groupe sans visage dans une époque qui réclame des figures.

Un album réédité, étudié, redécouvert

Et pourtant, Taï Phong ne meurt pas. Il entre lentement dans une forme de postérité discrète, faite de rééditions, de redécouvertes, de fidélités silencieuses. Le Japon sera le premier à honorer l’album en CD en 1993, avec une réédition augmentée incluant deux titres absents du vinyle initial : "(If You’re Headed) North for Winter" et "Let Us Play", sortis en 45 T en 1975. Encouragée par le succès de l’édition japonaise, Warner France sort "Taï Phong" en CD l’année suivante, en 1994.

Dans les années 2000, les sites spécialisés comme Nightfall.fr participent à la redécouverte du premier album de Taï Phong. Loin d’une démonstration pure de rock progressif, le disque séduit par sa "poésie nébuleuse", ses harmonies délicates et sa palette émotionnelle singulière. "Les cinq garçons font jaillir une musique inspirée de la pop des années 60, portée par le courant progressif alors en vogue", résume Marco Stivell, tout en soulignant la richesse d’influences allant de Genesis à Pink Floyd, de Yes à Pavlov’s Dog.

À rebours des cassures rythmiques ou des pièces à tiroirs chères au genre, Taï Phong préfère la langueur, les textures enveloppantes, les climats folk ou jazzy. "Une belle promenade musicale", conclut la chronique, à condition d’y entrer sans attente spectaculaire : ce n’est pas un album qui impressionne par sa complexité, mais qui enveloppe doucement, comme une brise constante. On y glisse de titre en titre, charmé par des ballades spatiales, des chœurs rêveurs et des lignes de basse soyeuses. Ce n’est peut-être pas un manifeste progressif au sens strict, mais c’est une œuvre d’atmosphère, pleine de finesse, de retenue, et d’un équilibre rare entre ambition musicale et pudeur expressive.

Là où d’autres groupes de la même époque - Atoll, Mona Lisa, Ange - ont parfois sombré dans une emphase théâtrale, Taï Phong reste pudique, presque minimal dans sa maximalité. Ce n’est pas un disque qui hurle, c’est un disque qui murmure.

Une œuvre fondatrice dans l’ombre

Pour Jean-Jacques Goldman, cette période reste fondatrice. Il dira plus tard que son expérience avec Taï Phong a été essentielle dans son apprentissage du métier de musicien, et surtout dans sa conscience de ce que signifie composer en groupe : "Je ne pense pas qu’on puisse devenir chanteur. On est chanteur ou pas. Quand j’ai commencé, c’était avec des copains. Et je ne vois pas une énorme différence entre cette époque-là et maintenant… à part le fait qu’aujourd’hui, j’arrive à en vivre".

Ce disque est aussi, pour lui, un laboratoire de formes et d’émotions. Il y tente des voix hautes, des arrangements ciselés, des structures longues. Il comprend ce que veut dire écrire pour plusieurs sensibilités, coexister avec des esthétiques parfois opposées. Il apprend aussi la violence de la frustration artistique - cette réalité crue que dans un système de vote collectif, certaines chansons seront à jamais mises de côté. "Taï Phong", c’est autant de titres enregistrés que de regrets tus.

Plus largement, l’album de 1975 occupe une place étrange dans l’histoire du rock français : celle d’un chef-d’œuvre de jeunesse à l’identité hybride, entre rock progressif, slow lyrique, jazz fusion, et folk lunaire. Une œuvre-monde, mais discrète. Un disque que l’on ne brandit pas, que l’on ne cite pas comme référence absolue, mais que l’on garde précieusement.

Et c’est peut-être là sa plus grande élégance : Taï Phong, premier du nom, ne s’impose pas. Il s’insinue.

Et dans le vent… un souffle qui dure

Une esthétique au service de l’émotion

On aurait pu s’attendre, de la part d’un groupe à l’étiquette "rock progressif", à une démonstration de virtuosité technique, de ruptures de mesure ou de solos à rallonge. Rien de tout cela dans le premier album de Taï Phong. Ici, l’ostentation n’a pas sa place. La prouesse se cache dans la sobriété, la sophistication se fond dans la douceur. Il ne s’agit pas de briller, mais de toucher.

Chaque titre du disque privilégie l’émotion à l’épate. Même "Fields of Gold", long morceau instrumental de près de huit minutes, ne cherche jamais à impressionner. Il construit patiemment un climat, joue sur les textures, les variations de timbre, les résonances : nappes de claviers, échos planants, glissements harmoniques. Le morceau évoque autant Pink Floyd que la mousson d’Asie du Sud-Est, dans une forme de méditation sonore inédite dans la scène française.

La force du disque réside aussi dans la richesse de ses voix. Jean-Jacques Goldman, Khanh Maï et Taï Sinh chantent tour à tour ou ensemble. Leurs timbres sont distincts mais complémentaires : voix cristalline de Goldman, plus rauque et fluide chez Khanh Maï, plus grave et posée chez Taï Sinh. Ils ne cherchent pas à s’effacer derrière une figure dominante, mais à cohabiter dans un jeu de relais subtil. Cette pluralité vocale contribue à la singularité de l’album, qui semble en perpétuel mouvement, toujours sur le point de basculer dans un autre souffle.

À cette recherche d’émotion s’ajoute une exigence formelle permanente. Les arrangements sont minutieux. Chaque note est pesée, chaque silence est laissé. "Taï Phong" est un art de l’équilibre entre la fragilité assumée – celle de la voix perchée de Goldman, des progressions lentes, des textes impressionnistes – et une maîtrise discrète mais rigoureuse. C’est sans doute là, aussi, que réside le charme durable de ce premier album : dans cette capacité à concilier vulnérabilité et précision.

Une étoile discrète du rock progressif français

Dans la constellation du rock progressif français des années 1970, "Taï Phong" occupe une place à part. Il n’a ni l’extravagance d’Ange, ni les complexités techniques d’Atoll, ni les accents médiévaux de Mona Lisa. Il se tient ailleurs, à la lisière. C’est un disque transfrontalier, transgenre, transidentitaire.

Dès ses origines, le groupe affiche une forme d’hybridité rare. Chant en anglais, influences anglo-saxonnes affirmées, mais racines asiatiques revendiquées par ses fondateurs. Il ne s’agit pas d’un exotisme plaqué, mais d’une forme de vérité intérieure : un souffle du vent venu d’ailleurs, passé par la France, nourri de folk, de jazz-rock et de romantisme mélodique. Le nom même du groupe, Taï Phong – "Grand vent" en vietnamien – résume ce projet nomade et organique.

L’influence du disque, bien que discrète, est réelle. Dans la scène prog française, il a ouvert un chemin singulier, prouvé qu’on pouvait faire une musique ambitieuse sans emphase, exigeante sans technicisme. Il a influencé en profondeur des artistes aussi différents que Jean-Pascal Boffo, Minimum Vital ou même certains projets plus récents comme Seven Reizh. À l’étranger, son aura demeure plus confidentielle, mais persistante : au Japon notamment, "Taï Phong" est réédité avec respect, presque révérence.

Un disque que l’on redécouvre toujours différemment

Comme tous les albums vraiment vivants, celui-ci ne s’épuise jamais. Il ne s’impose pas d’un seul bloc. Il se laisse approcher par strates, comme une forêt de nuances. Chaque réécoute révèle un détail qu’on avait manqué : une inflexion de voix, un arpège discret, une modulation inattendue. La production, à la fois sobre et dense, permet ces redécouvertes infinies.

La première note de "Going Away" et son climat de départ en suspens ; les premiers mots de "Sister Jane", comme murmure de confession ; le piano-voix fragile de "Cathy" ; la montée inexorable de "Fields of Gold" ; les vagues vocales d’"Out of the Night" : chaque instant contient une émotion propre, une couleur singulière, qui n’émerge pleinement qu’avec le temps.

"Taï Phong", premier album, est un classique secret. Il ne s’est jamais imposé au panthéon officiel des grandes œuvres françaises des années 1970. Il n’a pas été célébré comme tel, et c’est peut-être mieux ainsi. Il n’a jamais été surexposé, défiguré par l’excès de lumière. Il a gardé sa pudeur.

Il est de ces disques que l’on écoute seul, de préférence le soir, et dont on ne parle qu’à voix basse.

Un disque que l’on garde pour soi, comme un secret bien gardé.

Conclusion – Un murmure persistant

Il y a des albums qui s’imposent par la force de leur époque, qui incarnent un mouvement, un courant, un instant. Et puis, plus rares, il y a ceux qui semblent venir de nulle part, qui échappent aux classifications faciles, qui passent presque inaperçus… mais qui restent. Le premier disque de Taï Phong, paru en juin 1975, appartient à cette seconde catégorie. Un album à part, porté par des musiciens hors norme, par des trajectoires personnelles mêlant exil, romantisme et passion sonore. Un album qui ne fait pas de bruit, mais qui continue de souffler.

On y entend la voix encore suraiguë de Jean-Jacques Goldman, avant qu’il ne devienne l’un des plus grands auteurs-compositeurs francophones. On y entend les guitares tendues et planantes de Khanh Maï, les harmonies soignées de Taï Sinh, les claviers rêveurs de Jean-Alain Gardet, la batterie souple de Stéphan Caussarieu. On y entend surtout un désir commun : faire une musique sincère, sans concession, à l’écart des modes dominantes.

Taï Phong, le groupe comme l’album, fut une aventure collective marquée par le refus de l’évidence. Pas de leader désigné, pas de langue française, pas de look calibré. Juste des chansons longues, intimes, sensibles. L’album ne cherche jamais à conquérir. Il propose, il expose une sensibilité à fleur de peau. Et si "Sister Jane" a rencontré un succès inattendu, c’est sans doute parce qu’elle incarne au plus juste cette alchimie fragile, ce vertige du beau.

Cinquante ans plus tard, ce disque continue de parler à ceux qui prennent le temps de l’écouter. Il ne crie pas. Il ne réclame rien. Il souffle. Comme le vent dont il porte le nom.

Sources et Ressources

- (01) Profil personnel de Khanh Mai sur Facebook

- (02) Les années Taï Phong (Parler d'sa vie, texte de Jean-Michel Fontaine)

- (03) Tai Phong : premier album (Rock & Folk, juin 1975, article de Claude Alvarez-Pereyre)

- (04) Taï Phong : du pop français dans le Grand Vent du succès (France Soir, 15 octobre 1975, article de Alice Hubel)

- (05) Les dents longues (Rock & Folk n° 106, Novembre 1975)

- (06) Taï Phong : Vedettes à mi-temps (Journal inconnu, 1975)

- (07) Jean-Jacques Goldman : Vocals, electric & acoustic guitars (Chanson n°10, juin 1984, L.L.)

- (08) Jean-Jacques Goldman s’explique (Numéro 1, mai 1984, propos recueillis par Didier Varrod)

- (09) Jean-Jacques Goldman, choisir ses insolences (Swing, 1986, propos recueillis par J-M W)

- (10) De 1951 à 1988, son histoire (Rock Music Magazine, 1988, Christian Ouvrier)

- (11) Jean Mareska : "Goldman a chanté les Platters et le Disco" (Platine, août 1994, propos recueillis par Jean-Pierre Pasqualini)

- (12) Entretien avec Khanh Mai, 26 janvier 2001, propos recueillis par Ludovic Lorenzi)

- (13) Biographie de Taï Phong, par Ludovic Lorenzi

- (14) Un sage au bout de ses rêves (L'Union de Reims, 17 mai 1998, propos recueillis par Fabrice Littamé)

- (15) Entretien avec Khanh Mai, 26 janvier 2001, propos recueillis par Ludovic Lorenzi)

- (16) Grand Vent (Souffleur de vers, 30 avril 2008, article d'Alain Dukarski)