Je marche seul (1985)

Exégèses

Je suis riche de ça

C’est une curiosité discographique qui intrigue d’emblée. Lorsque l’album Non homologué (01) paraît en septembre 1985, trois mois après la sortie du premier single, "Je marche seul" (02), celui-ci n’est pas en ouverture, ni en milieu d’album pour relancer l’écoute : il est en dixième position, en avant-dernière piste. Un emplacement rare, presque paradoxal, pour une chanson censée porter l’album. À première vue, on pourrait croire à une forme de modestie, voire de désengagement. Mais ce décalage est peut-être, au contraire, une manière d’attirer l’attention autrement. Ne pas faire entrer l’auditeur en fanfare, mais le surprendre, le désorienter, comme pour affirmer qu’il n’y a pas de hiérarchie dans les titres, seulement des chemins qu’on emprunte selon l’humeur du jour.

Ce choix de structure en dit long sur Jean-Jacques Goldman, à un moment-clé de sa carrière. Car "Je marche seul" est bien plus qu’un tube : c’est un manifeste discret, une carte de visite inattendue. En décidant d’en faire le premier single, alors même que d’autres chansons plus fédératrices figuraient déjà sur l’album à venir - "Je te donne" (03), "Pas toi" (04), "La vie par procuration" (05) - Goldman choisit de donner à son public une chanson à double fond. Un titre à l’énergie éclatante, au tempo rapide (133 bpm), porté par un saxophone expressif, mais dont le propos - la revendication d’une solitude volontaire - tranche avec l’euphorie dans laquelle il baigne. Un morceau qui fait danser le corps tout en parlant d’éloignement.

Le paradoxe est là, dès les premières mesures. "Je marche seul" a les atours d’un hymne : refrain punchy, couplets bien rythmés, gimmicks accrocheurs ("J’m’en fous, j’m’en fous / De tout / De ces chaînes qui pendent à mon cou"). Et pourtant, derrière cette pulsation presque discoïde, c’est une fuite qu’on entend. Une retraite temporaire, une parenthèse dans le tumulte. Goldman décrit lui-même la chanson comme née d’un moment de colère et de trop-plein : un jour où "on claque la porte" (06), où "on part marcher dans la rue pour avoir la paix" (07) - et où, en chemin, on retrouve le sens du dérisoire, du précieux, du présent. La marche devient alors acte de recentrage. Écrire une chanson sur ce sentiment, c’est offrir un exutoire autant qu’un miroir.

En cela, "Je marche seul" est bien plus que la description d’un geste banal. Elle devient une posture. En 1985, Goldman n’est plus un inconnu : il a déjà imposé sa singularité musicale avec "Quand la musique est bonne" (08), "Envole-moi" (09) ou "Encore un matin" (10). Mais avec "Je marche seul", il semble poser une balise. Dire à haute voix que, malgré le succès, malgré les sollicitations, il garde sa liberté intérieure. Qu’il est, qu’il sera, un artiste "non homologué", selon l’expression choisie pour titrer son album, et qu’il avait déjà employées dans les paroles de sa chanson "Minoritaire" (11) en 1982. Un artiste qu’on ne range pas, qu’on ne récupère pas si facilement.

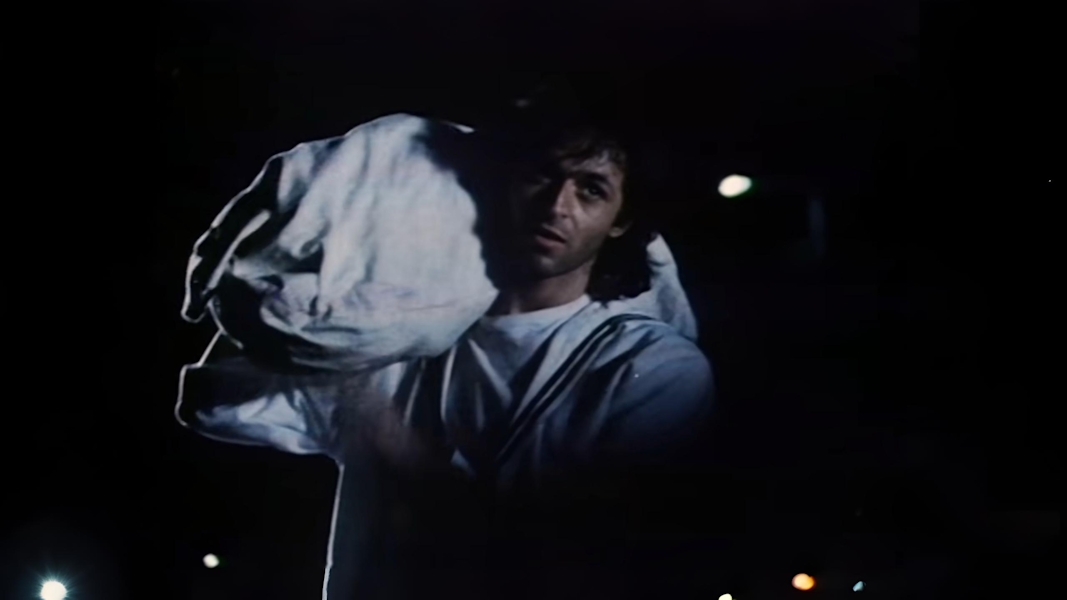

Ce positionnement est d’autant plus fort que la chanson sort au seuil de l’été, période de légèreté et de tubes insouciants. Or "Je marche seul" est tout sauf une bluette. Son clip, réalisé par son ami d’enfance Bernard Schmitt, prolonge la métaphore en mettant en scène un marin de l’Est qui déserte et passe à l’Ouest, porté par le désir de liberté. Goldman y incarne un personnage à contre-courant, qui s’échappe d’un monde contraint pour retrouver l’anonymat et l’aventure. Là encore, derrière l’histoire romancée, une lecture personnelle s’invite : celle d’un chanteur en quête de marge, de respiration.

Le succès ne tarde pas. Le single se hisse à la deuxième place du Top 50, reste classé pendant trente semaines, devient disque de platine (un million de 45 T vendus !), et propulse Non homologué au sommet des ventes (12). Goldman aurait pu s’en enorgueillir. Il choisit au contraire d’interroger, très tôt, les effets de cette célébrité grandissante. Dans "Goldman : Une vie en chansons" (13), Éric Jean-Jean voit en "Je marche seul" l’une de ces "petites lumières" que Goldman aurait allumées sur son chemin pour annoncer, à mots couverts, qu’un jour, il s’arrêterait. Dans cette hypothèse, la chanson ne serait pas une simple parenthèse mais une mise en garde. Un avertissement doux : je suis avec vous, mais je suis aussi ailleurs.

Et c’est peut-être pour cela que, des années plus tard, la phrase "Je suis riche de ça / Mais ça ne s’achète pas" résonne si fort. Parce qu’elle dit tout du double mouvement de Goldman : sa gratitude pour ce qu’il vit, et sa détermination à rester maître de ses pas. En d’autres termes : sa marche n’est pas une fuite, c’est une fidélité à soi.

SOMMAIRE

Je suis riche de ça

Sans but et sans mobile

Une parenthèse, un sursis

Une construction musicale au service du souffle

Un clip discrètement érotique et potache

Marcher seul et danser ensemble

L’épreuve du succès : seul au sommet

Marcher seul en traçant son chemin

Conclusion : Ça ne s’achète pas

Sans but et sans mobile

« Ce n’est pas du tout une punition. » (14) En 1985, Jean-Jacques Goldman tranche nettement avec l’image généralement accolée à la solitude. Là où tant de chansons - y compris certaines des siennes - l’expriment sur le mode du manque, du vide ou de la peine, "Je marche seul" prend à rebours cette tradition en revendiquant une solitude volontaire, revendiquée, presque jubilatoire. Il ne s’agit pas d’un cri de détresse, mais d’un chant d’affranchissement.

Goldman ne parle pas ici de l’isolement subi, mais d’une fugue douce, d’un pas de côté. La solitude devient un luxe, une conquête, une échappée vers soi. Cette solitude-là n’est ni mélancolique, ni misanthrope : elle est salutaire. Elle n’exprime pas le rejet de l’autre, mais la nécessité de se retrouver, de se délester des pressions, des regards, des obligations. « Il y a des jours comme ça, où vous vous mettez en colère contre tout » (15), raconte-t-il. Et alors, la seule issue est dans la marche, dans l’air, dans la ville, dans l’anonymat retrouvé. Le monde est là, mais à distance. Le "je" n’est pas refermé sur lui-même : il est en suspension.

Tout est dit dès les premiers vers : « Comme un bateau dérive / Sans but et sans mobile »

Le narrateur erre, détaché de toute direction imposée. Il devient spectateur de sa propre marche, acteur anonyme dans un décor mouvant. La ville, avec ses pièges et ses promesses, devient le théâtre d’un recentrement. Le refrain, lancé comme une déclaration d’indépendance, ne se laisse pas enfermer dans un repli identitaire. Il proclame :

« Je marche seul / Sans témoin, sans personne / Que mes pas qui résonnent. »

Ce "je" n’est pas blessé, il n’est pas dans la rupture amoureuse ou le désespoir. Il n’est pas esseulé : il est seul par choix. Il assume, il célèbre même cette mise à distance. Le "sans témoin" est presque une délivrance. Un droit à l’ombre. Une existence qui n’a pas besoin de validation.

Ce choix est d’autant plus fort qu’il résonne, chez Goldman, comme une revendication identitaire. À une époque où il devient l’une des figures majeures de la scène musicale française, il refuse les figures imposées de la célébrité. Il ne veut ni gourou, ni modèle. Et surtout pas leader d’un groupe, d’un clan, d’une génération. Dans une interview de 1994 (16), il avoue son "inaptitude totale" à l’esprit de bande : les troisièmes mi-temps, les virées en groupe, l’enthousiasme grégaire le fascinent, mais il n’y trouve pas sa place.

Goldman, c’est l’homme des lisières. Celui qui écrit pour tous, mais qui n’appartient à personne. Cette posture innerve "Je marche seul". Elle en fait une chanson rare : un hymne individuel qui n’exclut pas l’autre, mais qui commence par s’en détacher. Un cri de liberté sans violence. Un retrait sans rupture.

La solitude qu’il évoque ici est donc à distinguer de celle, plus mélancolique, qui traverse d’autres de ses chansons. Dans "Nuit" (17), la solitude devient pesante, angoissante, presque métaphysique. Dans "Les nuits de solitude" (18), elle est blessure. Ici, au contraire, elle est élan. Elle redonne de l’air, elle régénère. Elle est presque joyeuse.

Goldman parle d’un besoin vital d’anonymat. D’un goût pour l’errance sans but. Et il le dit sans honte, sans détour. À une époque où la société exalte la visibilité, la réussite sociale, les relations multiples et la vie de groupe, il ose une parole contre-courant. "Je marche seul" devient alors plus qu’un choix de vie : un acte poétique et politique. Une affirmation de souveraineté intime. Un rappel que la liberté commence parfois par le silence et l’éloignement.

Et si cette chanson continue à toucher autant, c’est peut-être parce qu’elle permet à chacun d’éprouver cette part de soi qui résiste au bruit du monde. Cette part qui rêve, parfois, de s’éclipser. De sortir sans prévenir. De claquer la porte et d’aller marcher, sans but, juste pour sentir le battement de ses propres pas. Et se rappeler que, même seul, on peut être profondément vivant.

Une parenthèse, un sursis

C’est une phrase discrète, glissée dans un entretien donné à Podium en 1986 (19), mais qui éclaire toute la genèse émotionnelle de "Je marche seul" :

« Il y a des jours comme ça, vous vous mettez en colère contre tout, alors vous claquez la porte et vous partez dans la rue, tout seul pour avoir la paix. Une fois la colère passée, vous commencez à réfléchir. À ce moment-là, vous saisissez tout le ridicule de votre comportement, de vos soi-disant problèmes… Tout devient futile, accessoire, et brusquement votre moral revient au beau fixe. »

Le point de départ n’est donc pas la liberté, ni même la solitude. Le point de départ, c’est la saturation. Ce jour de trop. Trop de factures, trop d’agendas, trop de malentendus. Ce trop-plein existentiel que l’on connaît tous, et qui ne demande qu’un souffle pour déborder. Goldman ne le théorise pas. Il le vit. Il le dit simplement : il claque la porte. Il sort. Il marche.

Le mouvement est instinctif, primitif presque. Rien n’est encore pensé. Ce n’est pas un choix délibéré : c’est une fuite, un réflexe de survie. Mais ce corps qui avance, qui se met en mouvement, entraîne peu à peu l’âme. Les pensées s’espacent. La pression s’éloigne. Les obligations s’effacent. Ce n’est pas tant le silence extérieur qui apaise, que le bruit cadencé des pas sur le bitume. Le souffle revient. Et avec lui, la lucidité.

La chanson naît de cette séquence-là. De ce petit miracle banal où l’on passe de la crise au calme, du blocage au relâchement, simplement en mettant un pied devant l’autre. C’est une chanson née du spleen, mais qui ne s’y complaît pas. Elle refuse de s’enfermer dans le gris. Elle opte pour l’oxygène.

Cette traversée intime se cristallise dans un vers discret, presque noyé dans le texte, mais essentiel : « Je m’offre une parenthèse, un sursis. »

Là encore, tout est dit. Il ne s’agit pas d’un départ définitif, ni d’un exil. Il s’agit d’une échappée momentanée. Une pause volontaire dans le tumulte. Le mot "parenthèse" suggère un geste maîtrisé, presque littéraire. On interrompt la phrase du quotidien. On se donne un peu de temps, un peu d’espace. Et dans cette brèche, on respire. On revient à soi. Le mot "sursis", quant à lui, ajoute une gravité : il y a dans cette marche une urgence à se réapproprier sa vie, à repousser l’échéance de l’écrasement.

Cette dynamique n’est pas unique dans l’œuvre de Goldman. Elle s’inscrit dans une lignée de chansons qui mettent en scène une pulsion de fuite salutaire, une urgence à changer d’air ou de peau. "Je m’en vais demain" (20), évoque une fuite discrète sans rien emporter. "On ira" (21) parle d’un départ rêvé, sans plan ni objectif, simplement pour éprouver l’ailleurs. Quant à "Brouillard" (22), il dit la nécessité de partir pour ne pas haïr, de "savoir briser, partir". Dans ces chansons, comme dans "Je marche seul", il ne s’agit jamais de fuir par lâcheté, mais de partir pour préserver quelque chose de plus grand : sa capacité d’aimer, d’espérer, de rester vivant.

Mais "Je marche seul" diffère aussi. Elle ne dit pas la fuite vers un autre lieu. Elle dit la marche en elle-même. Pas besoin de valise. Pas de grand projet. Juste cette déambulation sans but qui transforme le regard. Le monde est le même, mais il devient autre parce qu’on n’est plus prisonnier de son centre. On se déplace. Et dans ce déplacement, on se dénoue.

En cela, la chanson touche à quelque chose de profondément universel. Qui n’a jamais ressenti cette envie de partir seul, juste pour s’extraire du vacarme ? Qui n’a jamais éprouvé ce soulagement diffus en marchant sans but, jusqu’à ce que les idées se remettent à circuler ? Goldman capte ce moment, ce geste, cette bascule. Et il en fait une chanson énergique, presque joyeuse, pour dire que même dans la colère, même dans le trop-plein, il existe une sortie. Elle est simple. Elle est gratuite. Elle est à portée de pas.

À cette jubilation douce de l’homme qui s’efface sans disparaître, répond en écho la plume d’un autre Jean-Jacques, Rousseau, dans ses Rêveries du promeneur solitaire (23). Là aussi, la marche devient un acte existentiel, un refuge intérieur face aux injonctions sociales, une manière d’éprouver l’être sans le bruit du monde. Rousseau, en quête de paix après les persécutions, s’apaise dans la contemplation et l’errance choisie. « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même », écrit-il. Mais ce repli n’est pas un renoncement : c’est un recentrage, un retour à soi sans rupture. Entre Rousseau et Goldman, deux siècles d’écart mais un même besoin : celui d’être seul, libre, vivant, anonyme, riche de ce que nul ne peut acheter.

Une construction musicale au service du souffle

Dès les premières secondes, quelque chose cloche - ou plutôt détonne. L’introduction de "Je marche seul" ressemble à une conclusion : nappes synthétiques, accords suspendus, ambiance presque introspective. Comme si la chanson commençait par sa propre fin, ou par un souvenir. Et puis, sans crier gare, surgit le saxophone. Un souffle puissant, inattendu, presque cinématographique. Ce n’est pas un simple gimmick, c’est un appel d’air. Une invitation à entrer dans un mouvement qui ne s’arrêtera plus.

Ce saxophone, c’est celui de Patrick Bourgoin (24), figure discrète mais essentielle des scènes françaises et internationales. Il a joué pour Ray Charles, Berger, Balavoine, Elton John, Souchon, Gall, et tant d’autres. Mais chez Goldman, les improvisations sont rares. Tout est millimétré, calé sur la maquette que l’on retravaille des semaines durant. Ici pourtant, Marc Lumbroso le confirme : "Ce type d’impro est assez rare dans les chansons de Jean-Jacques". (25) Ce solo-là est donc un souffle libre dans une structure très écrite. Il fonctionne comme un prologue instrumental : le sax raconte déjà une histoire avant même que les mots n’arrivent. Il est errance, soupir, cri retenu - l’écho de cette solitude que Goldman s’apprête à chanter.

Le tempo, lui, est étonnamment rapide : 133 battements par minute (26), un rythme vif, presque dansant. On est loin de la ballade introspective. Pourtant, ce choix ne relève pas du paradoxe, mais de la cohérence émotionnelle. La marche dont il est question ici n’est pas lente ni contemplative. C’est une fuite, une échappée dynamique. La batterie "up tempo", précise et légère, évoque un pas déterminé, presque mécanique, comme celui d’un marcheur urbain qui s’extrait du monde sans faire de bruit. La basse légèrement funky, souple et mobile, ajoute une tension joyeuse. Elle donne à la chanson une respiration rythmique qui pulse, qui libère.

Le tout est posé sur une tonalité en Ré majeur (27), lumineuse, claire, simple. Ce choix renforce le sentiment d’ouverture. Rien d’oppressant ou de sombre ici : la musique accompagne la libération intérieure. La tonalité majeure souligne que cette solitude n’est pas une tragédie, mais une nécessité vitale, un moment heureux.

Quant à la voix de Goldman, elle reste étonnamment posée. Pas d’emphase, pas d’effusion. Il ne crie pas sa révolte, il l’énonce. Ce ton presque neutre participe de la sincérité du propos. Il ne cherche pas à convaincre : il dit ce qu’il vit. Et cela suffit.

L’architecture de la chanson est, elle aussi, au service du souffle. Le refrain, d’abord sobre, s’épanouit au fil des reprises. "Je marche seul" devient mantra. À mesure que la chanson avance, les arrangements s’enrichissent : voix doublées, harmonies, appuis rythmiques. La répétition n’est jamais lassante, elle devient montée. Comme dans la marche réelle, où chaque pas est identique, mais chaque respiration différente. Le corps avance, l’âme suit, et l’élan prend forme.

Mais cette fluidité apparente a demandé du temps. Beaucoup de temps. Dans plusieurs interviews, Goldman confesse avoir retravaillé la chanson plus de dix fois : changement de refrain, de tempo, d’arrangements, de structure… Ce perfectionnisme dit bien à quel point l’équilibre était fragile. Il fallait que tout coule, que tout semble simple, sans rien perdre de l’intensité intérieure. Ce genre de chansons-là - directes, limpides, efficaces - sont souvent les plus longues à accoucher.

Et quand on écoute aujourd’hui "Je marche seul", on sent que chaque élément, du solo inaugural à la basse chaloupée, de la rythmique martiale au timbre sobre, participe à un tout : celui d’une marche intérieure. Pas un repli. Pas un adieu. Juste un pas vers soi.

Un clip discrètement érotique et potache

En mai 1985, les téléspectateurs découvrent un clip surprenant : un jeune marin en uniforme, visage fermé, monte dans un train, traverse des frontières, vit une aventure brève et sensuelle avec une femme inconnue, puis arrive à l’Ouest. Le clip de "Je marche seul", réalisé par Bernard Schmitt, ne se contente pas d’illustrer la chanson. Il la prolonge, l’habille, la transpose. Et dans ce décalage entre paroles et images se joue quelque chose de plus grand : une traversée intérieure racontée comme une évasion politique. Un exode intime camouflé en fiction géopolitique.

Goldman a toujours aimé les bandes-annonces de cinéma. Il les trouve denses, rythmées, pleines de promesses. Avec son copain d’enfance Bernard Schmitt, il conçoit ce clip comme une bande-annonce d’un film imaginaire, condensé d’émotion, de suspense, de sensualité. Ce n’est pas un hasard si les premières idées envisagées pour le clip (28) décrivaient un cosmonaute ou un plongeur sous-marin - deux figures extrêmes, coupées du monde, en suspens. Finalement, ce sera un marin de l’Est, soldat d’un régime autoritaire, qui choisit la fuite. Le voyage se fera donc en surface, sur des rails, mais avec le même désir de rupture.

Le scénario n’est pas anodin. Nous sommes en pleine Guerre froide, et la métaphore de l’Est et de l’Ouest n’est jamais neutre. D’autres artistes s’en sont emparés à la même époque : "99 Luftballons" de Nena (29) imagine une guerre déclenchée par un malentendu entre blocs ennemis ; "Russians" de Sting (30) plaide pour une humanité partagée au-delà des idéologies. Goldman, lui, choisit une voie plus discrète, sans message explicite. Mais le décor du clip, la thématique de la désertion, l’opposition entre l’Est sévère et l’Ouest ouvert, résonnent fortement. Surtout quand le protagoniste troque ses godillots pour des santiags - emblème cowboy, symbole pop de la liberté.

Pour autant, ce clip n’est pas un manifeste. Il ne surligne rien. Il fictionnalise une émotion plus qu’il ne véhicule une idéologie. Le marin qui déserte, c’est peut-être Jean-Jacques Goldman lui-même, égaré dans le tumulte médiatique, qui cherche un chemin de traverse. Il est alors plus facile de raconter cette fuite en passant par un autre, par un personnage. Le clip devient une confession déguisée, une parabole. Il donne un visage à cette envie de s’éloigner, de se détacher, de ne pas se laisser happer par ce que l’époque attend d’un artiste à succès.

Un autre élément notable du clip : l’érotisme discret de la rencontre amoureuse dans le train. Cette tension, rare dans l’univers visuel de Goldman, ajoute à l’aura de liberté du personnage. On y perçoit une sensualité assumée, une échappée des normes morales ou familiales. Cette liberté visuelle, cette légèreté du geste amoureux, font écho au "j’m’en fous" du texte : la chanson et le clip conjuguent le rejet des chaînes et la jouissance de l’instant.

Plusieurs détails humoristiques ou cryptés parsèment le clip, comme des indices laissés au spectateur attentif. Dès les premières secondes, un panneau en cyrillique suggère un court-métrage soviétique, mais la phrase qu’il affiche – « ça le scopitone pour l’Albanie ! » – relève d’un pastiche potache. Un peu plus tard, lorsqu’un supérieur interroge le marin, les sous-titres évoquent un surprenant « Allez Liverpool ! », tandis que lors de son interrogatoire par les forces de l’ordre occidentales, le héros avoue, « Je crois que Brejnev est malade ». Une blague grinçante, quand on sait que Brejnev est mort trois ans plus tôt – clin d’œil à l’URSS désinformée, prisonnière de son propre retard.

Lorsque la jeune femme monte dans le train, un nouveau sous-titre apparaît : « Ramenez les Fleshton live ! » - possiblement une référence déformée au groupe américain The Fleshtones (31), passé par Paris à six reprises en mars 1985. Chaque élément semble conçu pour évoquer un monde parallèle, absurde, codé, à la fois géopolitique et pop. La gare de départ, Châteauvallon (32), évoque la série télévisée culte du moment, diffusée en 1985, accentuant encore la mise en abyme entre fiction et réalité.

L’accompagnateur de la jeune fille lit la Pravda, dont la une proclame : « La sobriété gâche la vie ». Une inversion caustique des slogans de propagande soviétique, transformée en provocation douce. Un peu plus loin, Goldman chuchote à l’oreille de sa partenaire : « Vaginale ? » - « Non, Brésilienne, patate ! » répond-elle du tac au tac. Cette réplique burlesque, presque dissonante, vient troubler encore davantage la narration et accentuer le décalage de ton.

L’intervention des forces de l’ordre dans le train déclenche un « Passeports ! » orthographié à une lettre près comme en russe (паспортэ au lieu de паспорта), suivie d’une dernière exclamation, phonétiquement restituée : « Encore vous Georges ! ». Toute cette partition visuelle, volontairement décalée et jubilatoire, contribue à désamorcer le sérieux du propos tout en le densifiant.

Le clip se clôt sur une ultime pirouette : la déposition que le héros signe dans le dernier plan n’est autre que le scénario du clip lui-même, avec la signature visible de Bernard Schmitt à côté de celle de Jean-Jacques Goldman. Le simulacre est total, l’évasion est signée, filmée, assumée. On ne sait plus si l’on regarde une histoire, une parodie ou un autoportrait crypté.

Et c’est là toute la réussite du clip : il amplifie la chanson sans la trahir. Il la transpose dans un autre langage sans en altérer le sens profond. Le marin de l’Est devient le miroir de ce je qui marche seul, de ce besoin vital d’air, de distance, d’anonymat. L’évasion politique devient métaphore de l’évasion existentielle. Et cette fiction, loin de détourner l’émotion, la concentre. Elle en fait une image.

Marcher seul et danser ensemble

Il y a un paradoxe délicieux au cœur de "Je marche seul". Une tension presque insoluble entre la forme et le fond. D’un côté, une chanson qui parle de solitude choisie, de repli salvateur, d’un besoin d’anonymat dans un monde trop bruyant. De l’autre, un tube radiophonique à l’énergie contagieuse, plébiscité sur les ondes, dans les discothèques, sur les pistes de danse des années 1985 et 1986. Une chanson d’évasion intérieure devenue hymne collectif. Une marche en solitaire qui fait danser les foules.

Le succès commercial de la chanson est indiscutable : plus d’un million d’exemplaires vendus, un classement dans le Top 50 pendant 30 semaines, une montée fulgurante jusqu’à la 2ᵉ place, et un remix spécialement conçu pour les clubs, sorti en maxi 45 tours. À cette époque, le passage en discothèque est un accélérateur de notoriété, un test de popularité réel : si un titre passe bien sur les pistes, c’est qu’il est accepté physiquement, corporellement. Et "Je marche seul", malgré son sujet peu festif, remplit toutes les conditions rythmico-mélodiques du hit dansant.

C’est peut-être cela qui fascine chez cette chanson : l’écart entre ce qu’elle dit et ce qu’elle fait. Elle parle d’un homme qui s’éloigne, qui s’extrait du groupe, qui cherche le silence et la paix - mais elle donne envie de bouger, de sautiller, de s’approprier son propre espace dans le mouvement. Jean-Jacques Goldman lui-même l’a dit : « C’est une chanson qui a la pêche. » (33) Il va même plus loin : « “Je marche seul” est vraiment une chanson gaie.» (34) Il faut l’entendre pour le croire : une chanson sur le fait de partir seul, de claquer la porte, devient un tube qui réunit les corps dans la lumière stroboscopique des clubs.

Goldman n’a jamais renoncé à son désir d’allier fond et forme. Bien au contraire, il l’assume : « Le texte a l'air bien futile, c’est une chanson de danse, mais c’est une chanson que je ne renie pas du tout au niveau du texte. » (39)

Mais ce paradoxe n’est pas contradiction. Il est, au contraire, profondeur. Car la chanson ne propose pas une fuite mélancolique ou mortifère. Elle affirme un mouvement vital : sortir pour respirer, marcher pour retrouver son souffle, se recentrer sans s’effacer. Et cette pulsion - cette nécessité intérieure - trouve naturellement un écho dans le rythme. La pulsation musicale devient médiatrice émotionnelle : elle canalise la tension, elle transforme la crispation en mouvement. Ce que le texte exprime mentalement, le beat l’exprime corporellement.

Et sur les pistes de danse, quelque chose d’étrange se joue. On chante "Je marche seul", entouré de monde. On scande "J’m’en fous, j’m’en fous, de tout", en chœur, tel le lâcher-prise de toute une génération. Et peut-être est-ce précisément cela que permet la chanson : un moment d’identification intime, vécu collectivement. Un droit à l’indépendance au sein du groupe. Un espace pour dire "non" au conformisme, tout en étant avec les autres.

Car danser sur "Je marche seul", ce n’est pas trahir son sens. C’est le mettre en acte autrement. C’est revendiquer, au milieu du collectif, son droit à la distance. C’est marcher en soi-même tout en battant la mesure avec les autres. Une forme d’équilibre fragile, mais terriblement moderne. Une liberté intérieure qu’on célèbre dans le tempo.

Et c’est peut-être cela, au fond, le secret de ce tube atypique : sa capacité à réconcilier le besoin de retrait et l’élan du corps. À faire cohabiter la confession personnelle et l’énergie publique. À rendre dansable une solitude heureuse. Goldman, sans le vouloir, a composé là une chanson double. Une chanson qui marche… et qui fait danser.

L’épreuve du succès : seul au sommet

Il est des phrases qui dépassent leur auteur. Des refrains qui deviennent des étiquettes. "Je marche seul", à sa sortie, se voulait un souffle intime, une échappée personnelle dans le tumulte du quotidien. En quelques mois, elle devient bien plus que cela : une formule résumant une posture, un tempérament, un mythe en formation. Jean-Jacques Goldman, en affirmant sa solitude choisie, se retrouve propulsé au centre d’une contradiction : comment continuer à marcher seul… quand on est suivi par des millions de regards ?

Dès 1985, "Je marche seul" est sur toutes les lèvres. Le titre est acclamé, repris, martelé. On le cite dans les journaux, dans les biographies, dans les critiques - souvent avec une ironie à peine voilée. Car celui qui se dit "seul" est partout. Disque de platine, n°2 des ventes, omniprésent sur les radios FM, clip diffusé en boucle, apparition remarquée aux concerts de SOS Racisme ou des Chanteurs sans Frontières : Goldman devient en quelques mois l’un des artistes les plus visibles de France. Et, paradoxalement, l’un des plus épiés.

Cette visibilité croissante, cette notoriété incontrôlable, transforment le sens même de sa chanson. Là où elle disait l’anonymat salvateur, elle devient le symptôme d’un isolement nouveau : celui des gens trop connus pour être laissés en paix. Goldman commence à le ressentir. Il avoue, dans plusieurs interviews, sa difficulté à supporter les regards insistants, les sollicitations permanentes. Il ne fait pas partie de ceux qui se nourrissent de la lumière. Pour lui, la célébrité n’est pas une conquête, mais une conséquence - et une épreuve.

Dans "Goldman : Une vie en chansons" (35), Éric Jean-Jean suggère que cette chanson pourrait être la première balise d’un retrait à venir. Une intuition que la suite de sa carrière semble confirmer. Si Goldman continue encore quelques années à publier des albums et à tourner, sa trajectoire est déjà en train de s’infléchir. Il ralentit. Il se dérobe peu à peu. Et au tournant des années 2000, il s’éloigne définitivement des studios, des scènes, des caméras.

Difficile de ne pas lire, rétrospectivement, "Je marche seul" comme une forme de prémonition. Un avertissement discret. Une volonté d’indépendance inscrite dès le départ dans l’acte même de créer. Il ne s’agissait pas seulement de marcher pour se vider la tête : il s’agissait, peut-être, de poser les conditions d’un retrait futur. De dessiner les contours d’un espace vital que le succès finirait par menacer.

Mais alors, que reste-t-il de cette solitude initiale ? Peut-on encore marcher seul quand tout le monde vous reconnaît ? Goldman lui-même semble y répondre par l’attitude. Il se fait rare. Il refuse les compromissions médiatiques. Il protège farouchement sa vie privée. Il laisse les chansons parler pour lui, puis même les chansons se taisent. Et ce silence, cette disparition choisie, deviennent l’acte ultime de cohérence. "Je marche seul", jusqu’au bout.

Peut-être, en fin de compte, n’a-t-il jamais cessé de marcher. Mais il a changé de sentier. Il s’est retiré des foules, sans bruit. Il a fini par préférer les rues anonymes de Londres, au tumulte des tapis rouges. Il a offert au monde des refrains, puis il a refermé doucement la porte. En solitaire. Mais jamais amer. Simplement… fidèle à lui-même.

Marcher seul en traçant son chemin

Tout au long de son parcours, Jean-Jacques Goldman n’a cessé de tracer des chemins. Chemins de fuite, chemins de lumière, chemins d’engagement ou d’éveil à soi. "Je marche seul", en 1985, n’est pas un point d’arrivée. C’est un carrefour. Une déclaration d’autonomie, oui, mais aussi un manifeste de cohérence - celui d’un homme qui cherche à rester libre sans se couper du monde. Marcher seul, chez Goldman, n’est jamais se retrancher. C’est résister. Tenir debout. Continuer.

Ce n’est pas un hasard si cette chanson résonne avec d’autres titres phares de son répertoire. "On ira" (36), des années plus tard, proposera une autre forme de marche : tournée vers l’avenir, collective, habitée d’une promesse. "Brouillard" (37), dès 1981, évoquait déjà cette nécessité d’avancer quand tout semble flou, comme une manière de se réinventer. Et "Envole-moi" (38), avec sa rage adolescente, posait la question de la rupture comme condition d’émancipation. À chaque fois, la route est là. Elle scande le besoin de mouvement intérieur. De libération.

Mais "Je marche seul" a quelque chose de plus radical. Elle n’élude pas la solitude, elle l’embrasse. Elle ne cherche pas à convaincre, elle affirme. Et pourtant, jamais elle ne vire à la misanthropie. Il ne s’agit pas de rejeter l’autre. Il s’agit de s’extraire un moment pour se retrouver soi-même. Goldman ne tourne pas le dos aux autres : il s’offre une parenthèse. Un sursis. Une marche silencieuse pour retrouver le juste tempo.

Et c’est sans doute ce qui rend la chanson si singulière : sa capacité à tenir ensemble une affirmation intime et un lien collectif. Elle est dansée, chantée à tue-tête dans les concerts, remixée pour les clubs, partagée comme un cri de liberté. Elle devient un espace de projection pour chacun : qui n’a jamais rêvé, un jour, de tout plaquer et de partir marcher sans but, sans injonction, sans rendre de comptes ? Goldman, en disant "je", ouvre un "nous" paradoxal, un cercle d’identifications multiples.

Peut-on marcher seul tout en écrivant pour les autres ? Peut-on s’éloigner sans abandonner ? Goldman répond par l’exemple. Son œuvre est une tension permanente entre retrait et engagement, pudeur et générosité, effacement et don. Il s’efface, mais il compose. Il refuse les caméras, mais il offre des refrains qui nous accompagnent depuis quarante ans. Il marche seul, oui. Mais il trace des sillons dans lesquels chacun peut avancer à son tour.

"Je marche seul", au fond, n’est pas une fuite. C’est une posture. Une manière de rester debout. De ne pas se laisser happer. D’avancer malgré tout. De tenir son cap. Et cette marche-là, même solitaire, est une main tendue à tous ceux qui cherchent encore leur propre chemin.

Conclusion : Ça ne s’achète pas

Il y a dans "Je marche seul" quelque chose de limpide et d’intrigant à la fois. Une clarté immédiate, presque évidente - celle du refrain martelé, de l’élan rythmique, de la liberté qui affleure à chaque pas. Et, en filigrane, un mystère plus dense, plus intime - celui de cette solitude revendiquée qui ne rompt pourtant jamais le lien.

Goldman, en 1985, livre bien plus qu’un tube. Il offre une chanson-pivot, au croisement de son œuvre publique et de ses aspirations privées. Un morceau charnière, où la marche devient non seulement geste, mais posture existentielle. Une manière de tenir dans le tumulte, de respirer à contre-rythme, de tracer sa propre ligne sans se laisser homologuer.

Mais ce refrain en apparence simple devient oxymore. Car jamais Goldman n’a été aussi exposé qu’en chantant son retrait. Jamais il n’a été autant projeté au sommet qu’en parlant d’effacement. Ce paradoxe fonde une grande partie de la force du titre : il réconcilie les contraires. Il danse et il réfléchit. Il s’extrait et il rassemble. Il échappe, tout en laissant des traces.

Il faut relire, à la lumière de toute cette trajectoire, ce vers discret et pourtant central : « Je suis riche de ça, mais ça ne s’achète pas. » Ce que Goldman y désigne, ce n’est pas un confort matériel ou une victoire sociale. C’est le luxe rare de pouvoir encore s’appartenir. De ne pas être entièrement absorbé par ce que l’on représente. De rester l’auteur de ses gestes, même dans le vacarme des attentes.

"Je marche seul" est donc une chanson de résistance douce, de refus calme, de désobéissance silencieuse. Elle n’élève pas la voix. Elle avance. Elle ne brise pas les ponts. Elle prend une tangente. Elle ouvre un espace. Et dans cet espace, chacun peut y projeter ses propres retraits, ses propres parenthèses, ses propres gestes de survie.

Ce n’est peut-être pas une chanson-manifeste. Ce n’est pas non plus une confession. C’est une lampe frontale dans le brouillard. Une chanson qui éclaire un passage, mais ne dit pas où il mène. Une invitation à la marche - pour soi, mais jamais contre les autres. Une invitation à rester debout, libre, mobile. Et parfois, à dire non. Doucement. En marchant.

Sources

- (01) Jean-Jacques Goldman : Non Homologué (1985)

- (02) Jean-Jacques Goldman : Je marche seul (1985)

- (03) Jean-Jacques Goldman et Michael Jones : Je te donne (1985)

- (04) Jean-Jacques Goldman : Pas toi (1985)

- (05) Jean-Jacques Goldman : La vie par procuration (1985)

- (06) Podium, 1986, cité par "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (07) Podium, 1986, cité par "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (08) Jean-Jacques Goldman : Quand la musique est bonne (1982)

- (09) Jean-Jacques Goldman : Envole-moi (1984)

- (10) Jean-Jacques Goldman : Encore un matin (1984)

- (11) Jean-Jacques Goldman : Minoritaire (1982)

- (12) Ventes et Classements

- (13) "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (14) Jean-Jacques Goldman : "les espoirs et les doutes" (Cool, octobre 1985)

- (15) Podium, 1986, cité par "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (16) Jean-Jacques Goldman voit "rouge" et remet les pendules à l'heure du constat. Sans se démentir. (Le Soir, le 16 février 1994, propos recueillis par Thierry Coljon)

- (17) Fredericks - Goldman - Jones : Nuit (1990)

- (18) Jean-Jacques Goldman : Les nuits de solitude (1977)

- (19) Podium, 1986, cité par "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (20) Dan Ar Braz et Jean-Jacques Goldman : Je m'en vais demain (2003)

- (21) Jean-Jacques Goldman : On ira (1997)

- (22) Jean-Jacques Goldman : Brouillard (1981)

- (23) "Les rêveries du promeneur solitaire", de Jean-Jacques Rousseau, sur Wikipédia

- (24) Patrick Bourgoin présenté par la Maison Selmer

- (25) "Le dictionnaire illustré des chansons de Jean-Jacques Goldman" d'Alexandre Fievée et Jean-Michel Fontaine (2021)

- (26) "Je marche seul" sur Music Genre Finder

- (27) "Je marche seul" sur Chordify

- (28) Les photos de sa vidéo "Je marche seul" (Podium, 1985)

- (29) Nena : 99 Luftballons (1983)

- (30) Sting : Russians (1985)

- (31) The Fleshtones sur Wikipédia

- (32) "Châteauvallon" sur Wikipédia

- (33) Jean-Jacques Goldman : "les espoirs et les doutes" (Cool, octobre 1985)

- (34) Jean-Jacques Goldman : "les espoirs et les doutes" (Cool, octobre 1985)

- (35) "Goldman : Une vie en chansons" d'Éric Jean-Jean (2021)

- (36) Jean-Jacques Goldman : On ira (1997)

- (37) Jean-Jacques Goldman : Brouillard (1981)

- (38) Jean-Jacques Goldman : Envole-moi (1984)

- (39) Grand Format (RTL, 29 juillet 1991, propos recueillis par Évelyne Pagès)