On sera là (2025)

Exégèses

Une chanson, un symbole : Jean-Jacques Goldman à l’unisson des blessés

Le 10 avril 2025, à la Salle Pleyel, un événement rare s’est produit. Pour la deuxième édition du concert caritatif Sentinelles d’un soir, Jean-Jacques Goldman, retiré depuis plus de vingt ans de la scène médiatique, a signé une chanson inédite, sobrement intitulée "On sera là". Ce titre, écrit en hommage aux blessés de guerre et interprété par deux anciens gendarmes devenus artistes, Eloïz et Yvard, n’est pas seulement un retour musical. C’est un geste fort, chargé de sens, un prolongement cohérent de l’engagement discret mais profond de Goldman à l’égard de ceux que l’on oublie trop souvent : les éclopés de la vie, les oubliés de la République, les héros de l’ombre.

En associant sa plume à l’Œuvre nationale du Bleuet de France, symbole mémoriel et solidaire, Goldman ne surprend pas tant qu’il confirme une constante de son parcours : chanter pour les autres, prêter sa voix à ceux qui n’en ont plus la force. À l’heure où la mémoire se fragmente et où les blessures, physiques ou psychiques, peinent à trouver reconnaissance et soin, "On sera là" résonne comme une promesse fraternelle, portée par deux interprètes au vécu incarné.

SOMMAIRE

Une chanson, un symbole : Jean-Jacques Goldman à l’unisson des blessés

Le Bleuet de France : une mémoire qui fleurit dans la douleur

Portraits croisés : d’un uniforme à l’autre

Éloïz et Yvard : gens d’armes, gens de cœur

Éloïz, l’intime comme source de lumière

Yvard, la rage de dire malgré les blessures

Deux voix, une même promesse

Assembleur d’âmes

Le concert "Sentinelles d’un soir" : une création au cœur de l’hommage

"On sera là" : une chanson de fraternité au seuil du silence

Un refrain qui soutient plus qu’il n’élève

Une écriture pensée pour deux voix

Une chanson qui refuse le spectaculaire

Une promesse en ré mineur

Goldman par Goldman : les mots qui reviennent

Fragile au creux de nos mains

Des remords, des regrets

Promis, craché, chanté

Nos décombres et nos combats

Appelle et nous serons là

Pas de discours, on accourt

Le souffle des éléments

Une chanson qui contient les autres

L’engagement de Jean-Jacques Goldman : Je te promets

Sources

Autres sources

Chansons citées

Réponses aux questions les plus fréquentes

Le Bleuet de France : une mémoire qui fleurit dans la douleur

Il est des fleurs que l’on offre pour séduire, d’autres pour consoler. Le bleuet, lui, ne séduit ni ne console : il se souvient. Entre les tranchées de 1914 et les cérémonies de 2025, cette fleur fragile et résistante a peu à peu pris racine dans la conscience collective française comme un emblème de mémoire, de sacrifice, de reconstruction. En mobilisant Jean-Jacques Goldman pour composer "On sera là", l’Œuvre nationale du Bleuet de France inscrit cette chanson dans une longue histoire de silence, de douleur, mais aussi de solidarité et d’espoir.

Tout commence avec la Première Guerre mondiale, ce séisme historique qui laisse derrière lui plus de dix millions de morts, des millions de blessés, et une société exsangue. Au lendemain du conflit, deux femmes s’engagent dans un projet d’entraide profondément humain. En 1925, à l’Institution nationale des Invalides, Charlotte Malleterre et Suzanne Lenhardt créent un atelier où les pensionnaires – souvent mutilés ou invalides de guerre – confectionnent de petits bleuets en tissu. Ces fleurs ne sont pas de simples objets décoratifs : elles offrent à ces hommes blessés une occupation, une source de revenus, et surtout une manière de rester debout dans un monde en reconstruction.

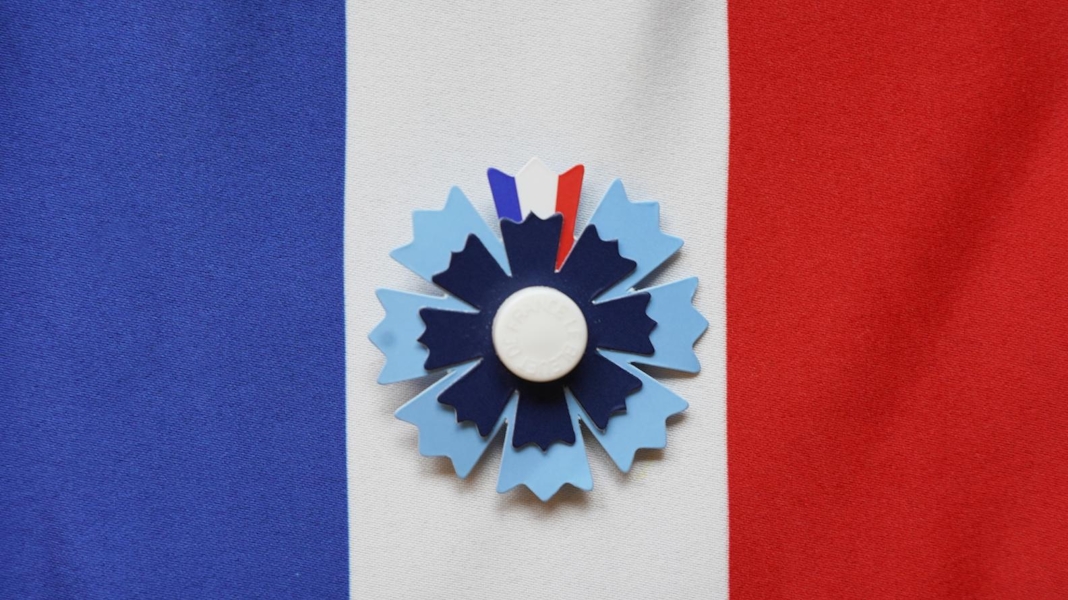

Pourquoi le bleuet ? Parce qu’il est l’un des rares à pousser au milieu de la boue des tranchées. Parce qu’il rappelle le bleu horizon des uniformes portés par les jeunes recrues de l’époque, surnommées les “Bleuets” en opposition aux “Poilus”. Parce que sa couleur figure sur le drapeau tricolore. Le bleuet devient rapidement la fleur française du souvenir, comme le coquelicot l’est pour les pays anglo-saxons.

Ce symbole se diffuse progressivement dans la société. Le 11 novembre, mais aussi le 8 mai, le 14 juillet ou le 11 mars (journée d’hommage aux victimes du terrorisme), il est désormais porté par les autorités civiles et militaires, depuis la circulaire de 2023 qui l’impose comme un signe de reconnaissance officielle. Plus qu’un ornement, le bleuet est un rappel. Un rappel discret, mais constant, que la paix a un prix, que le devoir de mémoire n’est pas un vain mot, et que la solidarité est une exigence républicaine.

En 1991, l’association Bleuet de France est intégrée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). C’est un tournant stratégique : en devenant une œuvre nationale, elle voit son action s’étendre, sa légitimité renforcée, et sa mission élargie à l’ensemble des victimes de guerre, y compris les pupilles de la Nation et les victimes du terrorisme. À chaque collecte, les dons sont répartis entre solidarité (50 %), mémoire (33 %) et promotion de la cause (17 %). Cette architecture tripartite reflète les valeurs cardinales du Bleuet de France : soutien aux blessés, transmission de l’histoire, mobilisation citoyenne.

Les actions concrètes sont multiples : financement de prothèses et de matériel adapté pour les militaires blessés, accompagnement psychologique, bourses d’études pour les enfants de soldats disparus, rénovation des monuments aux morts, concours scolaires comme "Les Petits artistes de la mémoire" ou "Bulles de mémoire", et soutien à des programmes de résilience comme le Projet Papillon ou Phoenix. En soutenant ces actions, le Bleuet devient un trait d’union entre les générations, entre le sacrifice et l’avenir, entre la guerre et la vie.

À l’heure où la mémoire se fragilise dans une société saturée d’images et d’instantanéité, le Bleuet de France se dresse comme un marqueur temporel et moral. Il ne célèbre pas la guerre ; il honore ceux qui en ont payé le prix. Il ne regarde pas vers le passé avec nostalgie ; il éclaire le présent avec humilité. Et c’est dans cet esprit que la chanson "On sera là" prend tout son sens : non pas comme une commémoration figée, mais comme une promesse vivante. Une voix fraternelle, portée par des anciens gendarmes devenus artistes, qui dit à ceux que la guerre a brisés : on ne vous oublie pas. Mieux encore : on est là.

Portraits croisés : d’un uniforme à l’autre

Éloïz et Yvard : gens d’armes, gens de cœur

Il y a des parcours qui se croisent comme des lignes parallèles soudain détournées par la vie. Celui d’Éloïz, jeune chanteuse nordiste issue de la gendarmerie, et celui de Yvard, rockeur engagé et rescapé de l’antiterrorisme, en fait partie. Ce que Jean-Jacques Goldman a su percevoir en eux, bien au-delà de leurs talents musicaux, c’est cette double légitimité : celle de l’uniforme et celle de la voix. Leur chant commun dans "On sera là" n’est pas seulement un duo musical ; c’est une alliance de vécus, une rencontre de sensibilités forgées dans l’épreuve.

“Il m’a dit qu’il m’avait découverte sur YouTube, en tenue de gendarme, en train de chanter ‘Hey Bro’ lors d’une cérémonie militaire”, raconte Éloïz. “Il s’est dit que c’était évident que ce soit moi qui chante sur la chanson” (01). Yvard, quant à lui, confie : “Il a dit qu’il ne souhaitait pas remonter sur scène mais qu’il soutenait énormément le Bleuet de France. Il a accepté d’écrire une chanson et m’a choisi comme artiste parce qu’il a été touché par mon histoire douloureuse” (02). Ces deux choix artistiques disent aussi l’attention de Goldman pour les blessures invisibles, celles que la musique, parfois, peut doucement recouvrir.

Éloïz, l’intime comme source de lumière

Derrière ce nom d’artiste se cache Éloïse Lapaille, née à Croix dans le Nord, dont la trajectoire épouse les lignes brisées de beaucoup de destins résilients. Enfant témoin de violences conjugales, elle se tourne naturellement vers la gendarmerie pour aider les victimes, tout en cultivant en parallèle une passion profonde pour la musique. Autodidacte, elle apprend seule la guitare et le piano, et chante dès l’enfance avec une ferveur qui devient un refuge.

En 2020, confinée comme tant d'autres, elle s'inscrit à "La France a un incroyable talent". Sa prestation sur "Figures" de Jessie Reyez, interprétée guitare à la main en dénonçant les violences faites aux femmes, bouleverse le public et les jurés. Demi-finaliste, elle s’impose comme une voix à part, sincère, enracinée. Cette sincérité, elle la cultive dans ses textes : "Hey Bro", dédié à son demi-frère, cumule plus de 15 millions d’écoutes et la propulse sur le devant de la scène. En 2023, elle quitte la gendarmerie pour se consacrer à la chanson, sans jamais renier son passé. Elle reste réserviste et chante régulièrement pour des causes liées aux femmes, aux enfants, et désormais, aux militaires blessés.

Son engagement a trouvé un écho inattendu lorsque Jean-Jacques Goldman la découvre sur YouTube. “Je ne savais pas comment m’adresser à lui… Mais il était super sympa, il m’a fait la bise…” confie-t-elle encore à La Voix du Nord (03), relatant un premier échange inoubliable en piano-voix avant l’enregistrement.

À RFM, elle racontera : “Je n’y croyais pas, je n’y crois toujours pas d’ailleurs ! Il voulait une artiste la plus sincère possible et m’a découverte grâce à une vidéo où je chante avec des gendarmes.” (04) L’enregistrement s’est déroulé dans une atmosphère studieuse et bienveillante : “Très humble et très studieux, il sait exactement ce qu’il veut. La session a été pliée en 10 minutes et Jean-Jacques Goldman a tout de suite validé les voix.” (04) Ce souvenir, dira-t-elle encore, “fait déjà partie des plus beaux moments de ma carrière.” (04)

Éloïz, c’est la douceur et la force mêlées. Une voix grave et claire, un country folk aux accents pop, une sincérité qui déborde des mots. Elle incarne cette génération d’artistes engagés qui n’ont pas besoin d’effet de manche pour toucher : l’émotion suffit. En la choisissant, Goldman n’a pas simplement trouvé une interprète, mais une âme sœur du texte.

Yvard, la rage de dire malgré les blessures

David Thurisaz, alias Yvard, porte une histoire plus sombre, plus rugueuse. Ancien gendarme mobile, engagé dans des missions antiterroristes à haut risque, il a été grièvement blessé à plusieurs reprises – en Irak, mais aussi en France, notamment lors d’une intervention pendant les manifestations des Gilets Jaunes. Ces épreuves le laissent marqué à vie, avec une main partiellement fonctionnelle, mais surtout une âme cabossée.

La musique devient son salut. Lui qui, adolescent, vibrait déjà pour les Bérus, Noir Désir, Mano Solo ou Bashung, renoue avec la scène après une longue traversée du désert. Il transforme sa douleur en force, ses cicatrices en cri poétique. Ses chansons, marquées par une langue âpre et authentique, plongent dans le réalisme social, les colères intérieures et la fraternité silencieuse de ceux qui ont connu la violence. Avec son album "Dommage collatéral", il impose une signature sonore où le rock se fait rugueux, charnel, viscéral.

“C’est un message lancé aux blessés comme moi, qui peuvent traverser des périodes très noires. Pour leur dire : ‘On ne t’oublie pas, on ne va pas t’abandonner.’” C’est ainsi qu’il décrit "On sera là", dans une interview au Sud Ouest (05). Son engagement dans cette chanson dépasse la musique : il y insuffle un cri de solidarité et d’existence.

Mais Yvard n’est pas qu’un chanteur. Il est aussi ambassadeur des Gueules cassées, du Mémorial de l’OTAN, et du Bleuet de France. Il représente ces "soldartistes", mi-poètes mi-combattants, qui ont troqué l’arme pour la plume, sans jamais renier leur passé. Sa présence dans "On sera là" dépasse le cadre musical : c’est un geste de mémoire incarné , une fraternité donnée en partage.

Deux voix, une même promesse

Éloïz et Yvard n’avaient jamais chanté ensemble avant cette chanson. Pourtant, leur duo sonne comme une évidence. Tous deux ont connu l’uniforme, la rigueur, le don de soi. Tous deux ont choisi la musique comme seconde vie. Tous deux portent, dans leur chair, ce que Goldman a toujours su exprimer : la dignité dans l’ombre, la beauté dans l’abîme, la fraternité au-delà des mots.

Dans "On sera là", leur rencontre n’est pas qu’un croisement d’harmonies. C’est un miroir tendu à ceux qui souffrent en silence, une promesse murmurée à tous les oubliés : celle d’une présence, d’un soutien, d’une fidélité indéfectible. Comme si Goldman, en leur confiant cette chanson, leur avait soufflé à l’oreille : “Votre histoire est déjà une chanson. Il ne manquait que la mélodie.”

Assembleur d’âmes

Jean-Jacques Goldman a toujours su reconnaître, chez ses interprètes, cette part d’authenticité qui fait vibrer les mots au-delà de la musique. Qu’il confie "Est-ce que tu me suis ?" à un Florent Pagny qui vivait à l’époque un passage à vide, ou qu’il construise un album entier pour Céline Dion, son exigence va de pair avec un profond respect pour celles et ceux qu’il choisit. Avec "On sera là", l’exigence est doublée d’une évidence : l’émotion du texte devait passer par deux voix profondément incarnées. Ce seront celles d’Eloïz et de Yvard, deux anciens gendarmes qui connaissent le poids de l’engagement, les blessures physiques ou invisibles, la solitude du silence… et la puissance du chant.

À l’origine, Goldman n’envisageait qu’une voix masculine. Mais plus les échanges avancent – notamment avec Alexis Grosbois, son confident de l’ombre, et Jacques Veneruso – plus l’idée d’un duo s’impose. Le choix de Yvard, alias David Thurisaz, s’est fait très vite. Blessé lors de missions antiterroristes, reconstruit par la musique, ambassadeur du Bleuet de France et des "Gueules cassées", Yvard incarne à lui seul le message de la chanson. Sa voix grave, éraillée et puissante, traverse les lignes comme un cri retenu, une fraternité rugueuse et pleine d’humanité.

La voix féminine a été plus difficile à trouver. Il cherchait quelqu’un qui comprenne instinctivement le texte, sans qu’on ait besoin de le lui expliquer. Quelqu’un qui soit du terrain, pas du théâtre. C’est finalement en visionnant une vidéo sur YouTube qu’il découvre Eloïz. Le choix est fait dans la seconde. Ce n’est pas seulement une belle voix : c’est une présence, une légitimité, une émotion brute qui s’accorde parfaitement avec la tendresse pudique du texte.

“Il s’est dit que c’était évident que ce soit moi qui chante sur la chanson, donc j’étais hyper honorée”, confiera plus tard Eloïz dans Télématin (06). “Il voulait une artiste la plus sincère possible et m’a découverte grâce à cette vidéo”, ajoutera-t-elle sur RFM (07).

Le duo se forme donc avant même que les deux artistes ne se rencontrent. Et quand ils se retrouvent mi-mars en studio à Boulogne-Billancourt – dans ce même lieu où fut enregistré "D’eux" – l’alchimie opère immédiatement. Ensemble, ils enregistrent "On sera là" en une seule journée. Goldman reste en retrait, mais chaque mot a été pesé, chaque note pensée pour leur duo.

Ce n’est pas un casting. C’est une reconnaissance. Un hommage. Une rencontre nécessaire.

Le concert "Sentinelles d’un soir" : une création au cœur de l’hommage

Le 10 avril 2025, la salle Pleyel se remplit d’un public venu écouter, mais surtout soutenir. La deuxième édition du concert solidaire "Sentinelles d’un soir", portée par le gouverneur militaire de Paris, le général Loïc Mizon, s’apprête à faire vibrer les murs de cette institution parisienne au rythme de la mémoire, de la reconnaissance et de l’espoir. Dans une interview accordée à BFMTV, il racontera plus tard que cette chanson est née d’"une rencontre heureuse" : "Une personne avec qui on travaille connaissait une autre personne, qui lui-même connaissait un très proche de Jean-Jacques Goldman." (08) À l'affiche : Chimène Badi, Anggun, Grégoire, David Hallyday, Stéphane, Petit K, Esmée… mais aussi, en exclusivité, la création inédite de Jean-Jacques Goldman, "On sera là".

Dans la salle, l’émotion est palpable. Sur scène, plus de 200 musiciens issus des grandes formations de l’armée — le Big Band de l’Air et de l’Espace, la musique de la Marine, le Brass Band de l’Infanterie — accompagnent les artistes dans un mélange vibrant de jazz, de rock et de musique classique. Certains moments marquent : la reprise de "L’Envie" par David Hallyday, les envolées d’Anggun avec le chœur de Polytechnique, le medley électro conçu par les musiciens de l’infanterie. Mais au cœur de ce kaléidoscope, un moment se distingue. L’unique moment où une chanson fait ses premiers pas devant un public. Celui de "On sera là".

Sur les écrans, une image de Jean-Jacques Goldman s’affiche. Sa voix n’est pas là, son corps non plus, mais ses mots résonnent : “Heureux et fier de pouvoir aider le Bleuet de France, qui accompagne ceux qui nous protègent et leurs familles. Bon concert à tous. Amicalement. JJG”. (09) Puis les premières notes. Eloïz et Yvard entrent en scène, accompagnés par le brass band de l’infanterie. Une guitare, une voix, puis deux. Les paroles défilent, réconfortantes : “Si tu flanches quand ta vie penche, appelle et on sera là”. Le public retient son souffle.

Cette création n’est pas seulement une chanson de plus dans un concert caritatif. Elle est pensée comme un hymne, une parole de fraternité pour ceux qui, blessés en mission, affrontent désormais un combat intérieur. Tous les droits du titre seront reversés au Bleuet de France. Et dans les mots du journaliste Éric Jean-Jean, qui anime la soirée, une vérité s’impose : “Le Bleuet a désormais un hymne… et une source de revenus. C’est un immense cadeau.” (10)

Le concert se termine, mais l’écho de la chanson reste. Comme une promesse tenue. Comme un engagement qui, pour une fois, ne s’éteint pas avec les projecteurs.

"On sera là" : une chanson de fraternité au seuil du silence

À l’écoute de "On sera là", ce qui frappe d’abord, c’est la simplicité de la promesse. Peu de mots, peu d’effets, et pourtant un monde entier s’ouvre. Le titre lui-même concentre toute l’intention du texte : être là, non pas pour sauver, ni pour consoler, mais simplement pour tenir présence, dans l’épreuve, dans la perte de sens, dans le vacillement. Un "on" collectif, inclusif, anonyme et fidèle. Une parole de veilleur, comme en écho au nom même du concert : "Sentinelles d’un soir".

La chanson s’ouvre sur une double éventualité : "Si tu flanches, quand ta vie penche / Si tu manques d’essence ou de sens". Dès ces premiers vers, Goldman condense l’effondrement physique (manque d’essence) et existentiel (manque de sens), en jouant sur une paronomase qui évoque aussi bien la fatigue que la perte de repères. Il n’écrit pas "quand tu tomberas" – il écrit "quand ta vie penche", comme une inclinaison discrète, un début de chute. C’est là, dans ce moment fragile, que s’installe la promesse : "appelle, et on sera là".

Cette première strophe inscrit déjà l’ambition de la chanson : ne pas héroïser la douleur, ne pas enjoliver la blessure, mais simplement dire que l’on reste. Le ton est celui du compagnon d’infortune, ou du frère d’armes : une présence qui n’a rien à prouver, mais tout à donner.

Un refrain qui soutient plus qu’il n’élève

Le refrain reprend cette idée d’une fidélité inconditionnelle : "Et ne t'en fais pas, sois tranquille / On ne t'abandonnera pas / Même si c'est difficile, fragile / On sera là".

On est frappé par le refus de toute dramatisation : pas de cri de ralliement, pas d’apothéose vocale, mais un phrasé presque parlé, familier. Les adjectifs eux-mêmes – difficile, fragile – sont volontairement communs, quotidiens. Goldman n’exige pas la résilience héroïque ; il accueille la vulnérabilité. L’opposition implicite est forte : dans une société qui valorise la performance et l’oubli, il propose la tendresse et la mémoire.

Le pronom on revient comme un mantra, huit fois dans la chanson, toujours discret, jamais possessif. Il désigne autant l’armée que les proches, les amis, la Nation, voire – dans une lecture plus large – la communauté humaine elle-même. C’est un "on" sans majuscule, mais avec dignité.

Une écriture pensée pour deux voix

Ce qui distingue aussi "On sera là" dans la production goldmanienne, c’est qu’il s’agit d’un texte conçu d’emblée pour un duo. Or, Goldman est un maître du contrepoint vocal ; ici, chaque strophe semble dialoguer à voix basse entre deux trajectoires de vie. La voix grave, écorchée d’Yvard, incarne l’épreuve vécue, la fêlure, mais aussi l’élan rock. Celle d’Eloïz, plus douce, plus claire, apporte une lumière discrète, une énergie apaisante.

La structure même de la chanson alterne les prises de parole : c’est de cette alternance que naît le sentiment de fraternité. Ce n’est pas un duo pour faire joli, c’est un duo pour dire ensemble. Goldman l’a d’ailleurs écrit sur mesure, comme une évidence.

Une chanson qui refuse le spectaculaire

"On sera là" est aussi marquante par ce qu’elle ne fait pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle n’est pas une "chanson de gala", malgré le contexte. Aucun mot grandiloquent, aucune métaphore guerrière, aucun pathos. Goldman choisit la pudeur : pas de "sacrifice", de "gloire", de "martyre". Seulement la promesse d’une main posée sur l’épaule, d’un regard qui ne se détourne pas.

Cela renforce d’autant plus l’émotion : dans un concert où les cuivres militaires côtoient les grandes voix de la chanson française, ce texte agit comme une halte. Une minute de silence mise en musique. Une fraternité à voix basse, mais qui résonne longtemps.

Une promesse en ré mineur

Sur le plan musical, "On sera là" déploie une architecture aussi maîtrisée qu’émotive. Composée en ré mineur, tonalité souvent associée à la mélancolie noble et au recueillement, la chanson épouse parfaitement l’esprit de fidélité et de gravité solidaire qu’elle incarne. Son tempo modéré de 124 bpm, son énergie contenue (54/100) et son faible niveau de bonheur (37/100) traduisent un équilibre subtil entre l’élan vital de la promesse ("On sera là") et le poids du deuil ou du traumatisme qu’elle vient soulager. Très peu acoustique (6/100), le morceau est arrangé dans une veine résolument pop-rock orchestrale, avec des textures modernes mais sans excès, qui laissent toute leur place aux voix humaines — ce que confirme l’absence d’instrumentalité et la très faible présence de parole parlée. C’est donc une chanson écrite pour être chantée, et non seulement entendue : un chant collectif, porté par les voix de Yvard et Eloïz, relayé par les chœurs, dans une dynamique d’appel et de réponse qui évoque autant l’élan militaire que la liturgie fraternelle.

Goldman par Goldman : les mots qui reviennent

Il est des chansons qui tiennent en un mot ou presque. "On sera là", titre simple, direct, presque modeste, en est une. Pourtant, derrière cette promesse d’apparence évidente se cache un entrelacs d’émotions, d’images et de fidélités, où se retrouvent les grandes thématiques de l’œuvre de Jean-Jacques Goldman. Le texte écrit pour les blessés de guerre — et au-delà pour tous les êtres éprouvés — s’inscrit dans une continuité poétique et morale qui dépasse largement le contexte du concert "Sentinelles d’un soir". En observant de plus près les paroles de cette chanson, et en les mettant en regard d’extraits choisis d'autres textes écrits par Goldman, se dessine un paysage intérieur traversé par la fragilité, la loyauté, le manque, le combat, les promesses, le temps, la résistance… et même les éléments.

Il ne s’agit pour autant pas d’enfermer "On sera là" dans un système interprétatif rigide, mais au contraire d’en révéler la richesse par échos, résonances et fidélités, parfois discrètes, parfois limpides. Car une chanson, chez Goldman, est souvent moins une exception qu’un prolongement : une nouvelle variation, un nouvel appel, un nouveau visage sur une même constellation de préoccupations humaines.

Fragile au creux de nos mains

C’est sans détour que la chanson s’ouvre sur les mots de la vulnérabilité : “Si tu flanches quand ta vie penche”. Cette image d’un déséquilibre intime donne à entendre une humanité sur le fil, vacillante. Le vers suivant — “Si tout tremble autour de toi” — amplifie cette sensation de vertige généralisé. On y perçoit une résonance avec "Et l’on n’y peut rien", où l’amour fait vaciller jusqu’aux certitudes : “Et tout un peu tremble / Et le reste s’éteint”. Le tremblement y est déclenché par un bouleversement amoureux, irrésistible, incontrôlable. Dans "Les chansons commencent", l’émotion déborde les mots, “quand on aime ou qu’on tremble” : l’un comme l’autre, l’amour ou la peur justifient que les chansons prennent le relais du langage. Chez Goldman, trembler n’est pas faiblir : c’est éprouver.

La douleur, ensuite, surgit à travers des images corporelles inattendues : “Si l’été te mord ou te brûle”. L’été, saison habituellement associée à la lumière et à l’insouciance, devient ici agressif. Cette inversion de connotation crée un effet de surprise poétique qui rappelle le “froid qui brûle et qui frôle” de "Brouillard", ou encore le vers de "Est-ce que tu me suis ?" : “Je vais où le feu brûle, où le froid glace”. Chez Goldman, les éléments sont des révélateurs d’états intérieurs : les saisons disent le trouble autant que le réconfort, et il n’est pas rare que ce soit la chaleur qui blesse, ou le froid qui attire.

La solitude s’impose avec le vers “Si tout est remords ou solitudes”. Le pluriel de “solitudes” invite à envisager ses multiples visages : isolement affectif, éloignement moral, exil intérieur. Ce mot convoque tout un lexique déjà déployé par Goldman dans "Les nuits de solitude", "Viens" (“entre solitude et silence”) ou "La chanteuse de bal" (“infinie solitude”). Chaque fois, la solitude n’est pas une simple absence : elle est presque une présence à part entière, qui habite le quotidien. Ce que propose "On sera là", c’est de ne pas laisser cette solitude faire loi. D’y opposer la constance d’un lien, la fidélité d’un “nous”.

Enfin, un mot cristallise à lui seul cette thématique : “fragile”. Il surgit dans le chœur final avec une simplicité désarmante : “Même si c’est difficile, fragile”. Chez Goldman, ce mot n’est jamais signe de faiblesse méprisable, mais marque d’une humanité profonde. On le retrouve notamment dans "Toutes les peines" : “on se débine jusqu'au jour où tout s'écroule, fragile”, ou dans "Tout petit monde" : “Fragile au creux de nos mains”. Dans "Il y a", cette tendresse protectrice s’exprime à travers cette phrase : “Comme une mère préfère un peu son plus fragile enfant”.

La fragilité, loin d’être une exception, devient ici une condition partagée. Elle appelle non pas à la pitié ou au mépris de l’ex-compagnon de "Laëtitia" (“chez moi on ne pardonne pas d'être fragile”), mais à la promesse. “Nous serons là” est une réponse nette à la précarité des corps, des cœurs, des équilibres. Une parole posée comme un bouclier doux, face au silence et au froid de l’absence. Parce que ce n’est qu’en nommant la vulnérabilité qu’on peut y répondre. Et Goldman, ici, la nomme avec une pudeur bouleversante.

Des remords, des regrets

Si la première strophe posait le trouble immédiat, la suivante explore les blessures plus anciennes, celles qui s’inscrivent dans la durée et la mémoire. “Si tout est remords ou solitudes” : le mot “remords” surgit avec force, isolé au cœur de la phrase, comme une vérité qu’on ne peut contourner. Chez Goldman, le remords n’est jamais théorique. Il est toujours personnel, vécu, ruminé. Il hante le texte comme il hante ceux qui aiment, ceux qui perdent, ceux qui n’ont pas su ou pas pu.

Dans "J’en rêve encore", il évoque cette douleur sans consolation : “Ton départ et mes remords”. Dans "Du vent, des mots", il accumule la peine : “J’ai tant de regrets, tant de remords”. Le remords chez lui n’est pas simplement le souvenir d’une faute : c’est l’écho d’une absence, la trace persistante de ce qu’on aurait voulu faire autrement. En l’invoquant ici, il rejoint la solitude évoquée juste avant, et lui donne un poids supplémentaire : celui du passé qui ne passe pas.

Goldman choisit aussi de faire entendre le manque de manière indirecte mais puissante à travers une formule au double sens : “Si tu manques d’essence ou de sens”. Cette ligne dit l’épuisement — physique, mental, existentiel — dans une langue simple mais dense. L’essence, dans son usage courant, évoque le carburant, la force motrice ; mais elle peut aussi être entendue comme ce qui fonde une existence, une raison d’être chère à Pascal Obispo. Le sens, lui, en est la boussole. Ensemble, les deux termes dépeignent un épuisement global : plus de force pour avancer, plus de cap pour orienter la marche.

Ce vers résonne avec d’autres extraits de l’œuvre de Goldman : “J’ai plus d’essence dans mon moteur” dans "Viens", ou encore “Plus d’essence et encore pas mal de kilomètres à faire” dans "Fais des bébés". Il s’agit moins ici d’une panne que d’un vertige : celui de ne plus savoir pourquoi, ni pour qui, continuer.

Dans cette logique de creux, le manque prend toute sa place. Dans "Tu manques", Goldman n’a besoin que de deux mots pour faire surgir l’absence. Il ne la décrit pas : il l’impose, brutale. Dans "On sera là", le manque est moins individuel : il devient une donnée universelle. Le “tu” de la chanson est chacun de nous, dans nos jours creux, dans nos silences trop longs. Le texte refuse de résoudre ce manque, mais il en épouse les contours — pour mieux y opposer une présence.

Car la réponse à ces absences, à ces regrets, à ces trous dans la trame du vécu, n’est pas une réparation. C’est un engagement : “Appelle et nous serons là”, “On ne t’abandonnera pas”. Contrairement à la logique de l’aveu ou de la confession, qui regarde vers le passé, ici la dynamique est tournée vers l’avenir. Il ne s’agit pas d’effacer ce qui a été, mais de traverser ce qui est, ensemble.

Dans cette perspective, les remords deviennent des lieux de passage, non des lieux de repli. Le manque n’est pas l’échec du lien, mais la preuve de son importance. Et Goldman, une fois encore, choisit de ne pas moraliser la douleur, mais de la reconnaître — et d’y répondre non pas par des justifications, mais par une présence entière.

Promis, craché, chanté

Dans l’univers de Jean-Jacques Goldman, certains mots sont porteurs d’une gravité particulière. “Promis”, “je le jure”, “fidèle”… Ce ne sont pas des ornements poétiques, mais des jalons éthiques. Ils définissent un cap. Dans "On sera là", ces mots sont non seulement présents, mais structurants : ils scandent le texte et lui donnent sa cohérence intime, sa colonne vertébrale morale.

Dès le deuxième couplet, l’engagement se formule sans détour :

Parce qu’entre toi et nous, C’est envers et contre tout. C’était promis, c’est dit, c’est écrit À la mort et à la vie.

Ce quatuor final — “promis”, “dit”, “écrit”, “vie / mort” — évoque une fidélité qui précède même l’énonciation. On est dans l’ordre de l’évidence, du pacte scellé avant les mots. Le serment ici ne prend pas la forme d’un contrat, mais d’un lien vital. Ce lien dépasse l’instant : il s’inscrit dans le temps long de la loyauté, y compris quand celle-ci est mise à l’épreuve.

Dans “C’est dit”, Goldman fermait la porte au doute par un simple énoncé : “C’est dit”. Ici, la même formule revient comme un verrou d’engagement. Ce n’est pas une promesse légère, c’est une déclaration irrévocable. Cette manière d’écrire rappelle "Je ne vous parlerai pas d’elle", où l’auteur disait : “Tous mes gestes promis, tout ce que je pense”. L’engagement n’est pas que verbal : il est geste, pensée, action.

Le verbe “jurer”, que l’on entend dans “Nous serons là, je le jure”, résonne avec d’autres promesses solennelles chez Goldman. Dans “Envole-moi”, il l’affirmait haut et fort, telle une profession de foi : “J’m’en sortirai, je te le jure”. Le registre n’est pas purement lyrique : c’est un engagement qui vient du corps, du cœur, du réel. Ici, comme ailleurs, le “je le jure” n’est pas une formule : c’est un acte.

La fidélité s’exprime aussi dans l’attente : “Fidèles en attendant le retour / Du soleil et des beaux jours”. Loin de toute exaltation héroïque, cette fidélité s’inscrit dans la durée. Elle n’attend pas de récompense. Elle est présence. Dans "En attendant ses pas", l’attente est déjà une forme de lien. Dans "Bienvenue sur mon boulevard", Goldman écrivait : “Vous êtes un peu de mes amarres, un peu de mon histoire” Ce que la chanson suggère, c’est qu’on ne reste pas fidèle pour l’autre, mais avec lui. Par un choix, une disposition intérieure. Une force douce.

C’est aussi ce que dit ce vers essentiel : “Juste un appel au secours / Pas de discours, on accourt !” Ici, l’engagement ne passe plus par de grandes phrases. Il se manifeste dans l’action immédiate, instinctive. Loin des “beaux discours” dénoncés dans "Il changeait la vie", l’urgence appelle la présence, pas la rhétorique. Ce n’est pas de promesses qu’on a besoin : c’est de bras, de voix, d’amis.

Cet engagement sans faille, qui traverse "On sera là", est à la fois personnel et collectif. Il ne s’agit pas seulement d’un "je" qui jure, mais d’un "nous" qui répond. L’unité du chœur final n’est pas une décoration musicale : elle manifeste cette promesse commune. C’est une forme de fraternité active, qui ne s’épuise pas dans les mots, mais se prouve dans les faits — même si, ici, ce sont les mots eux-mêmes qui viennent nous en porter le serment.

Nos décombres et nos combats

Jean-Jacques Goldman a toujours eu le goût des contradictions intimes, de ces ombres que l’on porte en soi sans toujours savoir les nommer. On sera là s’inscrit pleinement dans cette veine. L’ombre, ici, n’est ni une menace à fuir ni une blessure à dissimuler : elle est un territoire partagé, une reconnaissance silencieuse de nos vulnérabilités communes.

Dès le troisième couplet, cette idée s’impose avec clarté :

On a tous une ombre, une histoire, Nos décombres et nos combats.

Ce vers, sobre et dense, énonce ce que Goldman a souvent abordé de manière plus elliptique ou métaphorique dans d’autres chansons. L’ombre y est plurielle : elle dit à la fois l’intime (“une histoire”, c’est-à-dire la nôtre, nos blessures, nos silences) et le collectif (“nos combats”, ceux qu’on partage ou dont on hérite). Elle contient les failles, les pertes, les doutes — mais aussi la dignité de ceux qui tiennent malgré tout.

Dans "Fermer les yeux", Goldman écrivait : “Et puis cette ombre au fond de l’ombre”, puis “cette ombre encore debout”. L’ombre est ici une silhouette lointaine, peut-être celle d’un ouvrier, d’un mineur, d’un forçat : quelqu’un que le monde a relégué à ses marges, mais qui reste debout. Une verticalité dans l’obscurité, une humanité silencieuse mais présente. On n’essaie pas d’éclairer cette ombre — on la reconnaît, on apprend à l’habiter.

Dans "Les p’tits chapeaux", Goldman donne à l’ombre une valeur presque morale : “Cette ombre qui rend les gens fréquentables”. Il ne s’agit plus d’un voile à dissiper, mais d’une part d’imperfection qui nous rend humains, accessibles, peut-être même aimables. Ou “attachiant”, comme dirait Tata Viviane. Les défauts, les zones grises, les incohérences deviennent ce qui nous lie. Comme si la lumière trop pure rendait les gens inabordables.

Dans "Puisque tu pars", l’ombre gagne autrement : “Puisque l’ombre gagne”, “puisqu’il faut apprendre”, “puisque c’est ailleurs”... Par l’anaphore, Goldman donne à l’ombre la forme d’un destin inévitable — un départ, une séparation, une éclipse du lien. Mais ce n’est pas un renoncement : c’est une lucidité tendre, une manière de dire que les ruptures ne détruisent pas tout.

Enfin, dans "Sache que je", il écrit : “Il y a des ombres dans je t’aime”. L’aveu est radical : même l’amour, ce mot-refuge, ce mot-absolu, est traversé de doutes, de non-dits, d’ambiguïtés. Aimer n’est pas pur. Il y a des failles dans l’attachement, des ombres dans la lumière. Mais ces ombres n’annulent rien — elles approfondissent, elles densifient. À moins qu’elles n’enferment et ne conditionnent ?

Dans "On sera là", ces différentes formes de l’ombre sont convoquées en une seule strophe : “On a tous une ombre, une histoire / Nos décombres et nos combats”. Il ne s’agit pas d’un constat pessimiste, mais d’un pacte de solidarité. On ne nie plus les zones obscures. On les porte à deux. Et dans ce compagnonnage-là, l’ombre devient moins pesante. Elle devient le lieu d’une fraternité silencieuse mais indéfectible.

Le terme “décombres” fait entendre une mémoire fracturée. Ce mot, rarement utilisé dans une chanson populaire, renvoie à un passé ruiné, à des éclats de soi que le temps n’a pas recomposés. On pense à "Je me souviens de rien" (“J’ai tant voyagé de ruines en décombres”) et à "Deux centres du monde" (“Elle danse parmi les décombres”). La chanson évoque moins un traumatisme précis qu’une conscience diffuse de la cassure. Goldman, dans ce champ lexical du fragment, rejoint une tradition littéraire de la lucidité, celle qui ne cherche pas à reconstruire, mais à faire avec.

Le mot “combat”, dans "On sera là", convoque à la fois les épreuves personnelles et l'engagement collectif. Il prend une couleur solennelle, en lien avec le devoir, la solidarité, la mémoire. Ailleurs dans l’œuvre de Goldman, il a pu revêtir des significations très différentes. Dans "L’abandon", par exemple, il devient image du désir : “Le plaisir en ces brûlants combats”, “Des corps à corps, amoureux soldats”. Ici, le mot évoque des joutes amoureuses et sensuelles, bien loin des blessures ou des luttes intimes évoquées dans "On sera là". Cette polysémie révèle la richesse du lexique goldmanien : un même mot peut vibrer différemment selon qu’il est chanté au creux d’un abandon amoureux ou au cœur d’un serment de fraternité.

La ligne suivante — “Si demain je rompais les amarres, oh, tu serais là pour moi” — introduit une autre forme de dualité : celle du lien et de la fuite. Rompre les amarres, c’est couper les attaches, prendre le large, parfois par désespoir. Mais la chanson n’en reste pas à cette tentation : elle lui oppose une présence fidèle, un retour possible. On entend en creux l’écho de "Je viendrai te chercher" : “As-tu rompu toutes nos amarres ?”, ou encore "Bienvenue sur mon boulevard" : “Vous êtes un peu de mes amarres, un peu de mon histoire”. Chez Goldman, la rupture n’est jamais définitive : elle est un mouvement dans la relation, non sa fin.

Ce qui frappe dans "On sera là", c’est que cette reconnaissance de l’ombre ne génère ni honte, ni silence. Elle crée du lien. L’ombre n’est pas ce qui isole, mais ce qui permet de se rejoindre au plus profond. Ce renversement est fondamental : là où l’on pourrait craindre le jugement, on trouve l’acceptation.

La force de cette chanson est alors de proposer une fraternité non pas malgré l’ombre, mais à partir d’elle. Dans une époque qui valorise souvent l’image, la performance, la lumière, Goldman rappelle que nos zones grises sont aussi des lieux d’alliance. On n’a pas besoin d’être lumineux pour être digne d’amour. On a besoin d’être vu, tel qu’on est, dans nos clairs-obscurs.

Appelle et nous serons là

Dans "On sera là", le temps n’est pas une simple ligne droite : il est une matière souple, changeante, qui épouse les mouvements de la vie. Le texte joue subtilement entre l’instant de la détresse, le souvenir du passé blessé et la promesse d’un futur reconstruit. Cette tension entre présent fragile et lendemain espéré est au cœur de la chanson, comme elle l’est de l’œuvre entière de Jean-Jacques Goldman.

Le présent d’abord : “Si tu flanches… si tout tremble… appelle…” — tout commence dans l’urgence, dans la faille immédiate. Le “si” conditionnel ne désigne pas une hypothèse lointaine, mais un état latent que chacun peut reconnaître. Le texte épouse la courbe des instants de bascule, ces moments où tout pourrait lâcher. Mais cette précarité est immédiatement contrebalancée par le futur simple : “nous serons là”. La promesse se conjugue au temps de la constance. Le temps verbal devient un ancrage, un engagement durable dans la mouvance de l’existence.

Cette manière d’alterner entre instabilité présente et engagement à venir est typique de Goldman. Dans "Je m’en vais demain", il écrit : “Je m’en vais demain ou peut-être après-demain”, jouant avec les délais, l’hésitation, la fuite possible. “On sera là” refuse ce flottement : le demain annoncé n’est pas celui du départ, mais celui de la fidélité. Il ne s’agit pas de fuir, mais de tenir. Cette opposition entre le personnage solitaire des chansons anciennes et la promesse collective d’aujourd’hui est l’un des indices de l’évolution de son écriture : du doute individuel à la confiance partagée.

Le motif du retour structure également cette temporalité. Dans : “Fidèles en attendant le retour / Du soleil et des beaux jours”, le texte invoque une attente patiente, active, presque liturgique. On pense ici à la répétition du mot “demain” dans "Je commence demain", à la fois déterminée et ironique. Mais dans "On sera là", il ne s’agit plus de recommencer seul, mais d’attendre ensemble. Le retour espéré est celui d’un cycle : le soleil, les beaux jours. Le temps n’est pas linéaire, il est circulaire. Il y aura d’autres hivers, d’autres étés, et toujours la promesse d’une lumière possible.

Ce thème du chemin, de l’itinéraire, est renforcé par l’image des “amarres” : “Si demain je rompais les amarres…” Rompre les amarres, c’est s’éloigner du port, quitter le connu. Mais le vers suivant — “tu serais là pour moi” — restaure un équilibre. La chanson ne dramatise pas l’errance : elle lui oppose une présence qui permet de revenir. C’est une variation sur le thème de l’arrachement et de l’ancrage, que Goldman explore depuis longtemps, notamment dans "Bienvenue sur mon boulevard" ou "Je viendrai te chercher". Ici, le chemin est sinueux, mais jamais solitaire.

Enfin, la dernière grande articulation temporelle se situe dans le chœur même de la chanson. Ce “On sera là”, répété, scandé, martelé, crée une forme de rituel. Il devient une prière laïque, une ligne directrice dans le désordre des jours. La promesse est non seulement dans les paroles, mais dans leur répétition. Elle devient un refuge, une balise dans le brouillard.

Ainsi, "On sera là" inscrit le temps dans un mouvement de solidarité. Le présent n’est pas figé dans la douleur, il est traversé par une promesse. Le passé n’est pas oublié, il est reconnu dans les “ombres” et les “décombres”. Et l’avenir ne se rêve pas seul, mais à plusieurs. C’est un demain qui se chante à deux voix, et qui résonne dans le chœur de ceux qui restent, envers et contre tout.

Pas de discours, on accourt

"On sera là" est une chanson de résistance. Non pas une résistance spectaculaire ou héroïque, mais une résistance douce, quotidienne, portée par la fidélité et la présence. Elle ne crie pas, elle ne revendique pas — elle tient. Cette force tranquille, qui traverse toute l’œuvre de Jean-Jacques Goldman, trouve ici une expression limpide, dans un contexte pourtant rude : celui des blessures, du doute, de l’adversité.

Le cœur de cette dynamique se trouve dans ce vers limpide :

Contre les vents, les courants mauvais / Ensemble, on résistera.

C’est à la fois une image météorologique et une métaphore morale. Les “vents” et les “courants” ne sont pas nommés, mais leur effet est tangible : ils désignent tout ce qui pousse à céder, à renoncer, à lâcher prise. Ils peuvent être sociaux, psychologiques, intimes. En leur opposant un “ensemble”, la chanson réaffirme un principe fondateur du répertoire goldmanien : la force n’est pas dans le combat solitaire, mais dans la solidarité.

Cette idée résonne avec d’autres images de vents et de courants chez Goldman, comme dans "Au bout de mes rêves" : “Et même si les tempêtes / Les dieux mauvais, les courants / Nous feront courber la tête / Plier genoux sous le vent”. Dans “Du vent, des mots”, il joue sur l’inconsistance des paroles vides : “C’est du vent, des mots” Le vent peut être pression sociale, flottement existentiel, ou souffle de changement. Ici, il devient un adversaire à affronter ensemble. La force de l’image vient de sa simplicité : l’adversité n’est pas niée, mais nommée, affrontée à deux, à plusieurs. C’est une promesse de solidarité contre les mouvements contraires de l’existence.

Le souffle du monde est donc une force adverse, mais ce qui distingue "On sera là", c’est le refus du repli : il y a un “on” collectif, une promesse de résistance partagée. Le choix du verbe “résister” n’est pas anodin. Il évoque aussi une forme de mémoire : celle de ceux qui ont tenu, ceux dont la chanson honore l’héritage. On pense à "Résiste !", écrite en 2023 pour une classe de Vénissieux, où Goldman énumère : “Résiste à l’ignorance, à l’argent, à tes colères, aux vengeances…” Même ton de fraternité lucide, même foi dans le refus.

La résistance s’exprime aussi dans l’économie de mots : “Juste un appel au secours / Pas de discours, on accourt !”

Le geste prévaut sur l’explication. L’aide est immédiate, instinctive. On retrouve là une opposition déjà formulée dans "Il changeait la vie" : “Et loin des beaux discours, des grandes théories…”

Goldman ne croit pas aux promesses abstraites, mais aux engagements tenus. Le vers “Pas de discours, on accourt” condense toute une éthique : celle de l’action sobre, du secours sans condition.

C’est dans cette sobriété que l’on découvre la vraie force : non celle de l’invincibilité, mais celle du soutien, de la constance, de la compassion. "On sera là" ne célèbre pas des héros : elle honore les soutiens, les discrets, les solides.

Enfin, la répétition du refrain — “On sera là” — agit comme un bouclier. Répété, scandé, il devient acte de foi, mantra collectif, ancrage contre le découragement. C’est dans cette insistance que réside peut-être la plus belle forme de force : celle qui persiste, qui reste, qui continue de dire “oui” même quand tout vacille.

Chez Goldman, la résistance n’est jamais un cri de guerre. C’est une fidélité. Une main tendue. Un pas à côté de l’autre, dans la tempête.

Le souffle des éléments

L’univers de Goldman accorde une place centrale aux forces qui dépassent l’individu : le vent, le feu, l’été, l’hiver, la lumière, mais aussi ce qui tremble, vacille, s’effondre. Dans “On sera là”, ces forces apparaissent dès les premiers vers : “Si tu flanches quand ta vie penche”. Ce n’est pas seulement la personne qui chancelle, c’est tout ce qui l’entoure qui semble menacé d’effondrement : “Si tout tremble autour de toi”. Ce vacillement global fait écho à "Debout", où l’humanité s’érige en brisant l’ordre établi : “Et tremble l’univers” Là, le tremblement naît de la transgression fondatrice — l’homme qui se met debout, le bébé qui pousse, l’humain qui résiste. Ici, il est intime, mais non moins radical : un monde entier menace de s’effondrer dans le silence, et appelle un écho fraternel, un “nous” salvateur. Ce lien entre déséquilibre et solidarité donne à la chanson une portée presque cosmique : face aux secousses de la vie, c’est la présence de l’autre qui maintient l’équilibre.

Chez Jean-Jacques Goldman, les éléments ne sont jamais de simples décors : ils sont des personnages, des métaphores incarnées, des révélateurs d’état intérieur. Le vers “Si l’été te mord ou te brûle” donne le ton. Loin de l’image attendue d’un été insouciant, cette saison devient douloureuse, agressive. Il y a là une inversion puissante de la connotation habituelle : le chaud devient blessant. Dans “Brouillard”, Goldman écrivait déjà “Le froid qui brûle et qui frôle”, et dans “Est-ce que tu me suis” : “Je vais où le feu brûle, où le froid glace.” Ces images traduisent une réalité émotionnelle ambivalente, où l’intensité des éléments reflète celle des tourments intérieurs. La chaleur peut oppresser, le froid peut anesthésier ; rien n’est figé dans une fonction symbolique unique. C’est cette richesse d’interprétation qui donne à ses paroles leur densité et leur humanité.

Dans la continuité, “Si ton hiver est trop dur” évoque un autre extrême. Il ne s’agit pas simplement d’un climat rigoureux, mais bien d’un “hiver de l’âme” — une saison intérieure faite de silence, de repli, de perte de lumière. On pense à “Encore un autre hiver”, où l’on sent la lassitude d’un recommencement douloureux, ou à “Dieu qu’elle était belle”, où l’hiver est quantité négligeable face à la beauté d’une femme inaccessible. Mais ici, l’hiver est bien là, frontal, pesant. Et pourtant, il n’est pas laissé sans réponse : “Nous serons là, je le jure”. Cette promesse humaine, intime, vient réchauffer ce froid symbolique. C’est une constante chez Goldman : à l’opposition naturelle succède une fraternité active, qui tient lieu de refuge.

Le soleil, quant à lui, est évoqué dans l’attente : “Fidèles en attendant le retour / Du soleil et des beaux jours” Il est celui qu’on espère, qu’on guette après l’orage. Chez Goldman, il n’est jamais donné d’avance. Il représente l’issue, la lumière après la nuit. Dans “Rouge”, il chante : “Y aura du soleil sur nos fronts” comme une affirmation de dignité retrouvée. Dans “La pluie”, la lumière fait irruption : “Dieu que tout baigne quand il y a du soleil”. Et dans “L’abandon”, il constate, dans la voix de Céline Dion : “Le soleil avait préparé ça” Ces images ne sont jamais gratuites. Elles disent la cyclicité du vécu, la possibilité du renouveau. Ici, la fidélité à l’autre passe aussi par cette veille du jour meilleur. On attend ensemble, on tient, on espère.

Enfin, la chanson convoque une dimension plus vaste encore. “Et tremble l’univers”, écrit Goldman dans “Debout”. Ce vers résonne fortement avec l’idée que l’émotion peut bouleverser non seulement une vie, mais un ordre plus grand, une gravité. "On sera là" n’emploie pas le mot “univers”, mais il en fait sentir le frémissement dans l’instabilité du monde perçu, dans le vacillement de ce qui semblait immobile. On retrouve là une de ses lignes de force : faire de l’intime une matière cosmique. Dans “Sans un mot”, il évoque : “Nous on parlait histoire, liberté, univers” La fraternité, la solidarité, la résistance, ne sont jamais seulement des choix personnels : ce sont des mouvements de l’âme qui affectent le monde.

Ainsi, dans "On sera là", les éléments naturels ne sont ni anecdotiques ni illustratifs. Ils sont la chair même du texte, la vibration émotionnelle de chaque mot. Ils disent les états du cœur, les secousses du monde, les cycles de la vie. Et, surtout, ils rappellent que même face aux saisons les plus dures, au vent le plus violent, ou à la brûlure du soleil, il est une chose qui demeure : une présence. Une fidélité. Un lien.

Une chanson qui contient les autres

À mesure que l’on traverse les strophes de "On sera là", une évidence s’impose : cette chanson écrite pour un concert caritatif n’est pas une parenthèse dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman, mais une synthèse pudique de ses engagements profonds, personnels et artistiques. Les mots choisis — trembler, flancher, manquer, jurer, rompre, résister, espérer — ne sont pas nouveaux dans sa bouche. Ils sont les piliers d’une grammaire de la solidarité humaine qu’il sculpte depuis cinq décennies. Ils parlent de failles, de fidélités, de fraternités silencieuses.

En résonance avec tant d’autres chansons, "On sera là" s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler une littérature de la présence. Une présence qui ne fait pas de bruit, qui ne promet pas des lendemains flamboyants, mais qui rassure simplement par sa constance : “on sera là”. Ce on, collectif, bienveillant, fidèle. Ce là, lieu de l’épreuve, mais aussi de la consolation.

Par cette œuvre inédite, Goldman montre qu’il n’a rien perdu de son regard sensible, ni de sa capacité à dire l’essentiel sans emphase. Et s’il ne chante plus, il écrit encore. Et tant qu’il écrira, on pourra encore dire qu’il est là.

L’engagement de Jean-Jacques Goldman : Je te promets

Jean-Jacques Goldman n’a jamais porté le mot engagement comme un étendard. Il lui préfère les gestes. Loin du bruit, loin des postures, il inscrit son action dans une cohérence de vie : une fidélité à des valeurs transmises dès l’enfance, et jamais trahies. Il n’est pas anodin que ce soit chez les scouts que commence, dès l’âge de 8 ans, ce chemin de fraternité, de service et de dépassement. C’est là, dans ces moments de silence, de veillées, de chants et d’effort, que se forge une vision du monde : les plus forts doivent être au service des plus faibles, la parole donnée est sacrée, et l’humilité n’est pas une posture, mais un état d’être.

Son engagement ne s’est jamais limité aux chansons. Dès les années 80, Jean-Jacques Goldman s’investit dans de nombreuses actions solidaires. Le 15 juin 1985, il participe au "Concert des Potes" place de la Concorde, aux côtés de Coluche et de SOS Racisme. Quelques mois plus tard, le 13 octobre, il chante à La Courneuve pour l’Éthiopie. Il soutiendra ensuite des causes aussi diverses que la lutte contre le sida ("Sol En Si", "Solidays"), les inondations ("Solidarités inondations"), l’enfance en détresse ("Dernier matin d’Asie", "Noël ensemble", "Et puis la Terre"). En 1985, il rejoint l’aventure de Chanteurs sans frontières avec "S.O.S. Ethiopie", puis devient, en 1986, le principal artisan du spectacle annuel des Restos du Cœur, qu’il pilotera pendant plus de vingt-cinq ans. À ces engagements visibles s’ajoutent des gestes plus discrets, souvent anonymes, qui disent une fidélité constante à celles et ceux que la vie malmène.

Son retrait progressif de la scène publique n’a rien changé à cette disposition intérieure. Au contraire, il semble l’avoir renforcée. Goldman n’a jamais cherché à occuper la place. Il préfère la céder. Mais il répond présent quand il sent que sa voix — ou ses mots — peuvent servir une cause juste. C’est ainsi qu’il accepte de signer "On sera là", non pas pour lui, mais pour ceux qui souffrent. Non pas pour être vu, mais pour que l’on voie les blessés, les oubliés, ceux que la guerre ou le devoir ont laissés en marge. La chanson est écrite à la demande du gouverneur militaire de Paris, pour soutenir le Bleuet de France. Goldman ne chante pas. Il ne vient pas au concert. Il envoie simplement un mot projeté sur écran.

Cette sobriété dit tout. Goldman n’a jamais fait de l’engagement une mise en scène. Il en fait une ligne de conduite. Le choix d’Eloïz et d’Yvard, deux anciens gendarmes devenus artistes, pour interpréter ce texte, n’est pas un hasard. Il témoigne d’un profond respect pour celles et ceux qui portent des blessures invisibles. Et il rejoint une cohérence plus vaste : celle d’un homme qui, depuis toujours, écoute plus qu’il ne parle, et dont la parole, quand elle se fait entendre, cherche à panser plus qu’à convaincre.

"On sera là" n’est donc pas un simple hommage. C’est l’aboutissement discret, mais lumineux, d’un chemin commencé bien avant la célébrité. Une chanson de fraternité écrite par quelqu’un qui n’a jamais cessé d’en vivre. Et dans ce monde parfois bruyant de faux-semblants, cela vaut peut-être plus que toutes les proclamations.

Sources

- (01) Télématin, France 2, 11 avril 2025

- (02) Rocker et "gueule cassée", le Périgourdin Yvard interprétera en duo la nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman (Sud Ouest, 31 mars 2025)

- (03) "Je n’y croyais pas", "c’était lunaire"»… Comment Eloïz a été choisie par Jean-Jacques Goldman pour une chanson inédite (La Voix du Nord, 27 mars 2025)

- (04) "J'ai encore du mal à y croire !", Eloiz raconte pour RFM sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman (RFM, 28 mars 2025)

- (05) Rocker et "gueule cassée", le Périgourdin Yvard interprétera en duo la nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman (Sud Ouest, 31 mars 2025)

- (06) Télématin, France 2, 11 avril 2025

- (07) "J'ai encore du mal à y croire !", Eloiz raconte pour RFM sa rencontre avec Jean-Jacques Goldman (RFM, 28 mars 2025)

- (08) "On sera là": une nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman sort ce vendredi (bfmtv.com, 11 avril 2025

- (09) Jean-Jacques Goldman : découvrez sa dernière chanson inédite "On sera là" (Nostalgie.fr, 11 avril 2025)

- (10) "Un tube en puissance" : Jean-Jacques Goldman revient avec l'hymne fraternel "On sera là" (chartsinfrance.net, 11 avril 2025)

Autres sources

- Bleuet de France : Notre histoire

- Bleuet de France sur Wikipedia

- Présentation du Bleuet de France

- Bleuet de France : où va votre argent ?

- Les missions du Bleuet de France

- “On sera là” : Jean-Jacques Goldman signe une chanson inédite en hommage aux blessés de guerre (bleuetdefrance.fr, 31 mars 2025)

- Le concert solidaire “Sentinelles d’un soir” fait son grand retour (bleuetdefrance.fr, 31 mars 2025)

- "On sera" : les coulisses de l’hommage de Jean-Jacques Goldman aux blessés de guerre, Le Figaro, 28 mars 2025)

- "On sera là" : Le nouveau morceau signé Jean-Jacques Goldman sort ce vendredi (20minutes.fr, 11 avril 2025)

- "D'une gentillesse rare" : Jean-Jacques Goldman de retour, un collaborateur témoigne (Chartsinfrance.net, 2 avril 2025)

- Aide aux soldats blessés : "Sentinelles d’un soir" fait son grand retour (defense.gouv.fr, 9 avril 2025)

- Jean-Jacques Goldman sort un nouveau titre pour le concert solidaire du Bleuet de France (Le Figaro, 26 mars 2025)

- Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson pour le concert solidaire du Bleuet de France (Le Parisien, 25 mars 2025)

- Biographie d'Yvard (yvard-officiel.wixsite.com)

- Deux anciens gendarmes vont interpréter une chanson inédite écrite par Jean-Jacques Goldman (L'essor de la gendarmerie, 4 avril 2025)

- Yvard, Ambassadeur des Arts des Gueules Cassés, en concert en Dordogne (Radio France, 11 octobre 2024)

- Eloïz sur Wikipedia

- La France a un incroyable talent : Eloïse, jeune gendarme nordiste, chante contre les violences conjugales (France Bleu, 3 novembre 2020)

- Biographie Eloïz, Chérie FM

- La France a un incroyable talent : la Nordiste Éloïse Lapaille a fait l’unanimité (La Voix du Nord, 4 novembre 2020)

Chansons citées

- Jean-Jacques Goldman : Et l'on n'y peut rien (2001)

- Patricia Kaas : Les chansons commencent (1999)

- Jean-Jacques Goldman : Brouillard (1981)

- Florent Pagny : Est-ce que tu me suis ? (1994)

- Jean-Jacques Goldman : Les nuits de solitude (1977)

- Michael Jones : Viens (1984)

- Liane Foly : La chanteuse de bal (2004)

- Patrick Fiori : Toutes les peines (2005)

- Jean-Jacques Goldman : Tout petit monde (1987)

- Jean-Jacques Goldman : Il y a (1987)

- Jean-Jacques Goldman : Laëtitia (1978)

- Gérald de Palmas : J'en rêve encore (2000)

- Garou et Charlotte Cardin-Goyer : Du vent, des mots (2013)

- Jean-Jacques Goldman : Fais des bébés (1987)

- Jean-Jacques Goldman : Tu manques (1990)

- Calogero : C'est dit (2009)

- Jean-Jacques Goldman : Je ne vous parlerai pas d'elle (1982)

- Jean-Jacques Goldman : Envole-moi (1984)

- Céline Dion : En attendant ses pas (1998)

- Jean-Jacques Goldman : Bienvenue sur mon boulevard (1985)

- Jean-Jacques Goldman : Il changeait la vie (1987)

- Fredericks - Goldman - Jones : Fermer les yeux (1993)

- Jean-Jacques Goldman : Les p'tits chapeaux (2001)

- Jean-Jacques Goldman : Puisque tu pars (1987)

- Jean-Jacques Goldman : Sache que je (1997)

- Patricia Kaas : Je me souviens de rien (1997)

- Liane Foly : Deux centres du monde (2004)

- Céline Dion : L'abandon (1998)

- Patrick Fiori et Johnny Hallyday : Je viendrai te chercher (2010)

- Dan Ar Braz et Jean-Jacques Goldman : Je m'en vais demain (2003)

- Jean-Jacques Goldman : Je commence demain (1987)

- Jean-Jacques Goldman : Au bout de mes rêves (1982)

- Classe de CM1 de l'École Louis-Pergaud de Vénissieux : Résiste ! (2024)

- Patrick Fiori : Debout (2002)

- Les Enfoirés : Encore un autre hiver (2012)

- Patrick Fiori : Dieu qu'elle était belle (2010)

- Fredericks - Goldman - Jones : Rouge (1993)

- Jean-Jacques Goldman : La pluie (2001)

Réponses aux questions les plus fréquentes

De quoi parle la chanson "On sera là" écrite et composée par Jean-Jacques Goldman ? La chanson évoque la promesse d’une présence inconditionnelle face aux épreuves de la vie. Elle parle de fragilité, de solitude, de fidélité, de combat intérieur et de résistance solidaire. C’est un hommage aux valeurs de fraternité, particulièrement en lien avec les missions du Bleuet de France. Pourquoi Jean-Jacques Goldman a-t-il écrit "On sera là" ? Jean-Jacques Goldman a écrit "On sera là" pour le concert caritatif Sentinelles d’un soir, en soutien au Bleuet de France. Ce retour rare du chanteur met en lumière son engagement de toujours : la solidarité, le respect de ceux qui servent, et la transmission de valeurs humanistes. Qui sont les interprètes de "On sera là" ? La chanson est interprétée par Eloïz et Yvard, deux anciens gendarmes devenus artistes. Leur parcours de vie, marqué par le service et la reconstruction, donne une résonance particulière aux paroles de Goldman. Quel est le lien entre "On sera là" et le Bleuet de France ? Tous les droits de la chanson sont reversés au Bleuet de France, une œuvre nationale de soutien aux victimes de guerre et d’attentats. Le texte fait écho aux valeurs portées par le Bleuet : mémoire, résilience et fraternité. Quels sont les thèmes abordés dans "On sera là" ? La chanson aborde neuf grandes thématiques : la fragilité, la douleur, la solitude, les regrets, les serments, les combats intérieurs, les chemins de vie, la résistance et les éléments naturels comme le vent ou le soleil. En quoi cette chanson est-elle typique de l’écriture de Jean-Jacques Goldman ? "On sera là" reprend de nombreux motifs chers à Goldman : l’engagement, le serment, la fraternité, les saisons comme miroir de l’âme, ou encore les éléments naturels comme métaphores d’émotions humaines. Le style est sobre, direct, et profondément empathique. Quelles autres chansons de Jean-Jacques Goldman peuvent être rapprochées de "On sera là" ? On peut en citer près d’une quarantaine, dont "Envole-moi", "Fermer les yeux", "Puisque tu pars" ou "Au bout de mes rêves", dont certains vers sont évoqués dans l’exégèse pour montrer les échos lexicaux et thématiques. Goldman tisse une cohérence à travers toute son œuvre. Où écouter "On sera là" ? La chanson est disponible sur toutes les plateformes de streaming, notamment Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube. Elle est sortie le 11 avril 2025, le lendemain du concert Sentinelles d’un soir. Existe-t-il une analyse de "On sera là" ? Oui, cette exégèse complète explore en profondeur les paroles, le contexte historique, les figures stylistiques et les symboles présents dans la chanson. Elle met également en lien cette œuvre avec d’autres titres emblématiques de Jean-Jacques Goldman.