Elle ne me voit pas (1999)

Exégèses

Une chanson qui ne cherche pas à plaire

Que reste-t-il quand même le cœur n’a pas voix au chapitre ? Peut-être une chanson comme "Elle ne me voit pas" (01). Une chanson qui ne tente rien, qui ne demande rien, qui ne cherche pas à plaire - ni à celle qu’elle nomme sans la nommer, ni à l’auditeur. Elle ne s’élève pas au-dessus du tumulte pour qu’on l’entende. Elle se tient en retrait, comme son narrateur, comme celui qui regarde passer l’amour sans s’y croire convié.

Écrite et composée par Jean-Jacques Goldman pour la bande originale du film Astérix et Obélix contre César (02), cette chanson n’avait pas vocation à devenir un tube. Elle ne figure pas sur les albums "officiels", n’a pas été portée par les radios, n’a pas été chantée en tournée. Et pourtant, elle dit peut-être plus que bien d’autres de ce que Goldman sait raconter avec pudeur : la dignité silencieuse des figures invisibles, les douleurs sans flamboyance, les émotions sans retour.

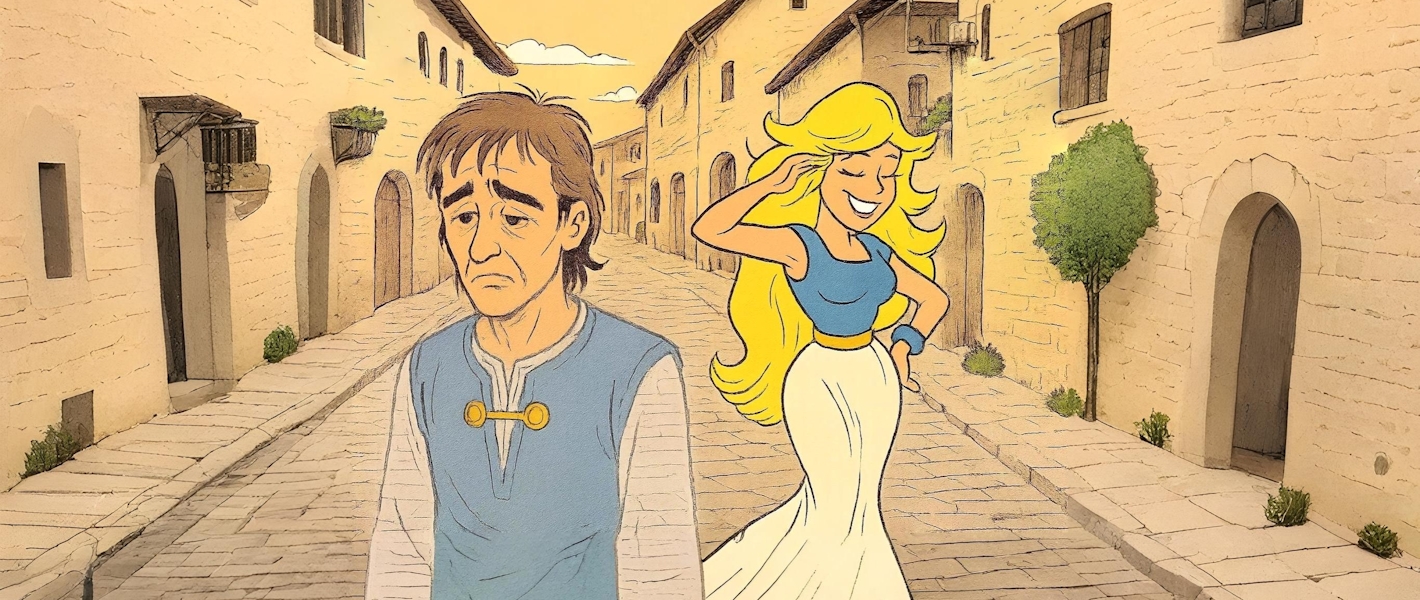

Pensée à travers le personnage d’Obélix, amoureux transi de Falbala, "Elle ne me voit pas" dépasse rapidement le cadre de la comédie ou du clin d’œil. Goldman ne joue pas. Il ne se déguise pas en Gaulois sentimental. Il prête simplement sa voix - sobre, désarmée - à tous ceux qui n’osent plus tendre la main, à ceux pour qui l’amour est un regard qui ne viendra pas.

Ce qui frappe, c’est la justesse de ton. Rien n’est surjoué. Rien n’est idéalisé non plus. Goldman ne transforme pas la frustration en force, ne romantise pas la marginalité. Il laisse parler un homme qui sait déjà qu’il ne sera pas choisi. Et il le fait avec une élégance rare : celle du renoncement lucide, du désir qui n’attend pas d’être exaucé, de l’amour qui existe même s’il n’est pas vu.

C’est une chanson sans morale, sans issue, sans leçon. Et c’est peut-être pour cela qu’elle nous touche si profondément. Parce qu’elle ose dire ce que tant d’autres esquivent : que parfois, l’amour n’ouvre aucune porte. Et que cela peut aussi devenir, en creux, une forme de chant.

SOMMAIRE

Une chanson qui ne cherche pas à plaire

"Elle ne me voit pas" : paroles d’un homme effacé

Roland Romanelli : dans l’ombre, l’homme-orchestre

Un amour qui ne sera pas : psychographie de l’invisible

Une inversion rare dans l’univers goldmanien

Un mal noble et créateur ?

Figures mythologiques de l’amour sans retour

L’échange rompu : perspectives anthropologiques

Un thème omniprésent dans la littérature et les arts

De "L’Union sacrée" à "Astérix et Obélix" : Goldman, compositeur de B.O.F. malgré lui

Une orchestration en clair-obscur : lumière sur l’arrangement

"Il faut apprendre à renoncer" : la voix de Goldman dans l’impuissance

"Elle ne me voit pas" ou le contre-pied de l’ego romantique

"Elle ne me voit pas" : paroles d’un homme effacé

Il est rare qu’une chanson se donne entièrement à entendre sans jamais se tendre vers l’espoir. "Elle ne me voit pas" est de celles qui ne cherchent ni consolation ni réparation. Jean-Jacques Goldman y adopte une posture radicalement passive, presque ascétique : celle d’un homme qui observe, constate, puis se retire. Loin de tout lyrisme amoureux, il choisit la ligne claire d’une douleur nue, sans détour ni fard.

La chanson est construite comme une suite de constats. Chaque strophe est un bloc, une brique posée avec une précision clinique, et toujours la même issue : "Elle ne me voit pas" Ce refrain - ou plutôt cet aveu, puisque la chanson n’a pas de véritable refrain musical - revient comme une ponctuation funèbre. Aucun mouvement n’est engagé, aucune tentative de rapprochement, même maladroite. L’homme est là, immobile, témoin de sa propre disqualification.

Le thème de l’invisibilité s’y déploie dans toute sa rigueur. Il ne s’agit pas d’un amour impossible à cause des circonstances : c’est un amour impossible par nature. L’autre est trop haut, trop loin, trop belle. "Elle est si reine qu’elle ne mérite qu’un roi / Je ne suis pas roi". En deux vers, tout est dit. Il y a une royauté de l’allure, de la lumière, du corps - et une servitude intérieure qui exclut toute prétention. Goldman n’écrit pas ici une chanson de frustration ou de vengeance, comme on en trouve tant dans le registre masculin. Il ne maudit pas celle qui ne le regarde pas. Il se retire, avec une forme de lucidité désarmée.

Cette lucidité, justement, est l’un des nœuds de la chanson. Elle n’est pas porteuse de sagesse ou de détachement. Elle est presque un châtiment : "Plus j’approche et plus je me sens maladroit / Plus je déteste mon corps et ma voix". Loin de l’idée romantique selon laquelle l’amour révèle le meilleur de nous-mêmes, "Elle ne me voit pas" expose une vérité plus crue : l’amour, parfois, nous rend étrangers à nous-mêmes. Il met en lumière nos failles, nos faiblesses, nos inaptitudes. Le corps devient un obstacle, la voix une trahison. Le désir n’est plus moteur, mais miroir. Et ce miroir renvoie une image floue, indigne, disqualifiée.

La chanson joue aussi sur l’idéalisation de l’autre. Celle qu’il regarde est presque irréelle, traversée de lumière : _"Quand elle passe, elle efface comme un éclat / Devant un ciel, c’est elle qu’on voit". Cette figure féminine n’a pas de nom, pas de voix, pas de contours psychologiques. Elle est icône, projection, surface de perfection. Le protagoniste ne la connaît pas : il la contemple. Il ne lui parle pas : il la regarde passer. L’amour, ici, est unilatéral - mais surtout unidirectionnel. Il ne cherche même pas à être vu. Il s’efface dans sa propre impossibilité.

Trois ans plus tôt, Jean-Jacques Goldman avait déjà exploré ce même déséquilibre dans "Aïcha" (03), écrite pour Khaled en 1996. Là encore, l’homme amoureux se place d’emblée dans une posture d’effacement : "Comme si j'n'existais pas / Elle est passée à côté de moi / Sans un regard, Reine de Saba". Il offre tout, promet tout, se consume à force de vouloir plaire à une femme idéalisée, sans jamais réellement la rencontrer. Ce n’est pas l’indifférence d’Aïcha qui frappe, mais la surenchère du narrateur, qui va jusqu’à lui proposer "les fruits bien mûrs au goût de miel", les "rayons du soleil", pour "éclairer [ses] yeux de reine". Mais Aïcha, elle, refuse d’être réduite à un idéal : "Garde tes trésors / Moi je vaux mieux que tout ça". Elle répond, elle parle. Elle s’affirme, là où Falbala, la femme idéalisée d’"Elle ne me voit pas", reste muette et lointaine. Cette comparaison met en lumière une différence essentielle : dans "Aïcha", l’objet du désir finit par prendre la parole, réclamer l’égalité, poser ses conditions. Dans "Elle ne me voit pas", elle demeure un mirage.

Et pourtant, dans cette posture de retrait, Goldman laisse affleurer un commentaire amer : "Les femmes ne savent pas voir ces choses-là". Un vers unique, qui détonne par sa généralisation. Comme si, à un moment, l’homme ne pouvait plus seulement s’en prendre à lui-même. Comme si l’injustice devait bien être partagée. C’est furtif, presque involontaire. Mais cela suffit à ouvrir une brèche dans la résignation, une colère étouffée, jamais assumée. Goldman la referme aussitôt : "Elle ne me voit pas"_.

Musicalement, la chanson épouse ce registre du constat blessé mais résigné. Il n’y a pas de modulation émotionnelle, pas de montée dramatique, pas de climax. La mélodie, douce et terne à la fois, accompagne le texte comme une main sur l’épaule. Les phrases sont courtes, sans lyrisme inutile. Pas de grande envolée, pas d’appel à l’autre. Rien qu’un pas de côté, une disparition discrète.

La musicalité du texte repose sur des rythmes internes, des répétitions qui ne cherchent pas l’effet, mais l’écho : "Elle ne me voit pas". Ce n’est pas une plainte. Ce n’est pas une supplique. C’est une vérité triste, acceptée. Ce qu’on appelle parfois la dignité des invisibles.

Enfin, il faut dire un mot de la mise en voix. Goldman ne chante pas ici pour séduire ou pour incarner. Il ne joue pas un rôle. Il s’efface. Il devient Obélix, sans faire semblant d’être Obélix. Il devient aussi tous ceux que l’amour n’a jamais regardés. Tous ceux qui passent à côté, sans jamais entrer. Tous ceux qui n’ont pas le bon corps, la bonne voix, la bonne place. Il les chante sans les désigner. Et c’est pour cela qu’on s’y reconnaît.

Roland Romanelli : dans l’ombre, l’homme-orchestre

Roland Romanelli est la main discrète qui modèle, ajuste, enrichit. Présent sans omniprésence, influent sans tapage, il a traversé les années 1980 et 1990 comme un artisan de l’ombre, dépositaire d’un savoir-faire rare, et d’une fidélité à toute épreuve.

Son nom évoque d’abord une autre figure tutélaire : Barbara. C’est auprès d’elle que Romanelli s’est imposé comme arrangeur, directeur musical et complice absolu, parvenant à faire dialoguer l’accordéon de son enfance avec les synthétiseurs du futur. De là, sa sensibilité s’est déployée dans de multiples directions : Patricia Kaas, Khaled, Céline Dion… et bien sûr, Jean-Jacques Goldman.

Leur première rencontre, en 1983, tient de l’anecdote fondatrice. Goldman, qui vient de terminer les premiers jets de son troisième album solo, se présente à lui dans une Talbot Horizon délabrée. Il l’invite à écouter les maquettes… dans la voiture. Pas de bureau, pas de formalisme, juste une cassette et une demande simple : "Je veux tout ça… en mieux" (04) Ce jour-là, Romanelli écoute les douze titres jusqu’au bout, sans interruption. Il ne sait pas encore qu’il vient d’entrer dans une relation de confiance rare, fondée sur le respect mutuel, l’exigence sans prétention, et une forme d’intelligence musicale silencieuse.

Romanelli, c’est l’homme des textures. Il ne plaque pas des effets, il tisse. Goldman dira plus tard de lui : "Il a une maîtrise de la technique – et il l’occulte complètement. Il met tout ça au service de son feeling et de son cœur. C’est vraiment un musicien de cœur". (05) Une reconnaissance rare, presque pudique, de la part d’un auteur-compositeur peu porté sur les louanges superlatives. Et pourtant, cette phrase dit tout : l’humain passe avant le dispositif. L’intention, avant la démonstration.

C’est sans doute pour cela que Goldman accepte, à la fin des années 1990, de participer à la bande originale d’Astérix et Obélix contre César : "Un projet qu’on ne refuse pas" (06), dit-il, mais qu’il n’aurait pas entrepris sans Romanelli. Il le dit clairement à la production : "Je serais incapable de faire seul une musique de film, c'est pourquoi je ne l'envisage pas sans Roland Romanelli. Je peux proposer des thèmes, des directions instrumentales et des déclinaisons de ces thèmes, de façon différente des musiciens traditionnels. C'est ma singularité et ma limite." (07) L’équilibre est clair : Goldman compose les chansons, Romanelli sculpte l’univers orchestral. Ensemble, ils investissent les studios Abbey Road, le London Symphony Orchestra et un budget inhabituellement large - mais toujours au service d’une musique "en phase" avec l’histoire (08), comme le revendique Goldman.

Leur complicité se révèle dans les détails : lorsque Romanelli rencontre des ennuis avec son propre studio, Goldman met le sien à disposition, sans poser de question. Lors des enregistrements, il ne donne pas d’instructions précises, mais s’installe avec une pile de journaux, et écoute sans en avoir l’air. Il sait ce qu’il veut, mais fait confiance. Il suggère, parfois, un "re-re", une reprise, ou un timbre particulier. Puis retourne dans son fauteuil. "Il ne s’occupe pas de moi… mais il écoute. Il me fait confiance, je le sens." (09) Cette manière de travailler en retrait, presque invisible, ressemble à une chorégraphie silencieuse entre deux hommes qui n’ont pas besoin de s’expliquer pour se comprendre.

Ce n’est pas une collaboration à la manière d’un duo artistique permanent, comme celle que Goldman entretiendra plus tard avec Erick Benzi. C’est une fréquence ponctuelle, mais essentielle. Quand il a besoin d’un arrangeur pour Dion, Kaas ou même un générique, Goldman dit simplement : "C’est Roland". (10) Il sait exactement qui est fait pour quoi, et ne confond pas affinité affective et efficacité musicale. Leur relation est fondée sur cette alchimie discrète : une grande liberté laissée à l’autre, mais dans un périmètre clairement défini.

Romanelli lui rend hommage avec autant de sobriété : "Jean-Jacques, c’est l’humain dans toute sa splendeur." (11) –"Il est vrai. Il respecte les autres tout en se faisant respecter. Il est lui-même."_ (12) Et peut-être est-ce cela, justement, qui les lie : la même fidélité aux exigences du cœur, la même honnêteté dans l’art, la même haine des tricheries sonores ou des compromissions expressives. Aucun des deux n’a jamais cherché à briller au détriment de l’autre. Ils savent que la lumière, dans une chanson, ne doit jamais être forcée.

Aujourd’hui encore, Romanelli se dit prêt à revenir si Goldman l’appelle. "Je ne fais pas partie du 'clan Goldman'. C’est autre chose, beaucoup plus important. C’est devenu affectif." (13) Et c’est peut-être là, dans cette amitié musicale discrète, que réside l’une des clés de "Elle ne me voit pas". Car sans Roland Romanelli, cette chanson n’existerait pas. Ou du moins, elle n’aurait pas cette pudeur d’orchestration, ce subtil contrepoint entre synthé et symphonie, ce halo de tendresse désarmée.

Dans une chanson où l’homme s’efface, il fallait un musicien capable de ne rien ajouter d’inutile. Romanelli a fait mieux que cela : il a laissé exister la fragilité.

Un amour qui ne sera pas : psychographie de l’invisible

Une inversion rare dans l’univers goldmanien

Dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman, ce sont généralement les femmes qui sont dans l’attente. Il en convient d’ailleurs volontiers : « Je suis beaucoup touché par ces femmes qui rêvent. Je ne dis pas qu'elles me plaisent forcément, mais ce sont des personnages qui me touchent, surtout le côté "je vivrai plus tard". » (14).

On pense à "Tout faux" (15), "Tournent les violons" (16), "La vie par procuration" (17), "Elle attend" (18), "Il me dit que je suis belle" (19), "En attendant ses pas" (20)... Ces figures féminines se projettent, s’inventent un ailleurs, rêvent à un amour idéalisé ou retardé, comme en apnée dans le présent. Goldman leur prête une voix pleine de pudeur, sans jamais les caricaturer. Mais les hommes, parfois aussi, se languissent. À ce titre, "Elle ne me voit pas" offre un renversement subtil : ici, c’est l’homme qui aime en silence, sans espoir, et sans retour.

Faut-il y voir une expérience personnelle ? Goldman s’en défend : « C’est pas une situation que j’ai connue moi. De la même façon que quand un chanteur fait une chanson sur la faim en Éthiopie, il n’a pas besoin de crever de faim pour faire une chanson touchante. » (21).

Ce refus de l’identification directe n’exclut pas une forte sensibilité à ces douleurs : « On est tous un peu des pellicules photos : on imprime certaines choses tout en considérant qu’il y a des pellicules avec plus ou moins de sensibilité. Moi, j’ai été très très préservé. Je n’ai pas été malheureux dans ma vie. Dans le cas d’une chanson comme “Pas toi”, je ne l’ai pas vécu. Mais le fait de voir autour de soi des gens qui vivent ces malheurs extrêmes, je pense que l’on peut y être personnellement sensible et ainsi en parler. » (22).

Outre "Pas toi" (23), on peut penser à "Laëtitia" (24), "Le rapt" (25), "Lisa" (26), "Les murailles" (27)… autant d’amours contrariées, qu’elles ne soient pas réciproques, ou qu’elles ne le soient plus. Si l’on élargit cette quête aux chansons écrites pour des interprètes masculins, la liste s’allonge encore : "Dieu qu’elle était belle" (28), "T’en va pas maintenant" (29), "Si tu revenais" (30), "Yoenaï" (31) et "Tu lui ressembles" (32) pour Patrick Fiori, "J’oublierai ton nom" (33) et "J’la croise tous les matins" (34) pour Johnny Hallyday, "Si tu m’entends" (35) pour Frédéric Lerner, "Si tu veux m’essayer" (36) pour Florent Pagny… Autant de portraits sensibles de la psyché masculine, aux prises avec l’absence ou le deuil du lien.

Un mal noble et créateur ?

Paradoxalement, l’amour non réciproque a pu être parfois envisagé comme un sentiment noble, une forme d’amour pur à l’épreuve du réel. Dans les traditions chevaleresques ou romantiques, l’amant éperdu qui persévère malgré le rejet est quasiment valorisé pour sa dévotion. Souffrir par amour sans rien attendre en retour était vu comme une preuve de générosité du cœur, une volonté altruiste d’acceptation de la douleur. De plus, ce type d’amour impossible comporte une part d’idéalisme euphorisant : l’amoureux non payé de retour connaît l’ivresse des sentiments sublimes, sans avoir à assumer les compromis prosaïques d’une relation réelle. Il aime un être presque parfait dans son imaginaire, ce qui procure un certain enivrement émotionnel. (37)

On a souvent fait remarquer que de telles passions malheureuses furent le moteur d’innombrables œuvres d’art : le rejet, apparent ou réel, peut agir comme un catalyseur puissant d’inspiration littéraire ou poétique. L’amour impossible force à intérioriser, à idéaliser – bref, à créer. Plus d’un poète ou compositeur a trouvé muse dans ses peines de cœur. Le psychiatre Eric Berne, auteur de Sex in Human Loving (1970), osait même dire que « l’homme qui est aimé d’une femme a certes de la chance, mais celui qu’il faut envier est celui qui aime, aussi peu qu’il obtienne en retour. » (38) Par là, il souligne qu’il y a une sorte de richesse intérieure à aimer véritablement, même sans réciprocité. L’amoureux transi vit des émotions intenses, il se sent profondément vivant – tandis que celui qui ne ressent rien passe à côté de cette intensité.

Bien sûr, il s’agit là d’une vision romantisée. Dans la réalité, la plupart préfèreraient sans doute échanger un peu de cette noble souffrance contre le bonheur plus simple d’un amour partagé... Néanmoins, cette ambivalence culturelle autour de l’amour non partagé – à la fois douleur destructrice et passion inspiratrice – traverse les âges. Elle explique pourquoi ce thème a fasciné tant d’auteurs.

Figures mythologiques de l’amour sans retour

Les mythes anciens offrent de saisissants exemples d’amours à sens unique. Dans la Grèce antique, on raconte que la poétesse Sappho, éprise du beau Phaon qui ne répondait pas à ses avances, mit fin à ses jours en se jetant du rocher de Leucade par chagrin d’amour. (39) De même, la nymphe Écho, amoureuse du jeune Narcisse, fut condamnée à ne jamais être entendue de lui et finit consumée de langueur jusqu’à ce qu’il ne reste d’elle que sa voix répétant les derniers mots – tandis que Narcisse, lui, s’éprend vainement de son propre reflet. (40)

La mythologie gréco-romaine est peuplée de ces histoires de passions non réciproques qui tournent mal : le dieu Apollon fou de Daphné qui la poursuit jusqu’à ce que, pour lui échapper, la nymphe soit transformée en laurier (41) ; la reine Phèdre qui brûle d’un amour incestueux pour Hippolyte son beau-fils, amour refusé qui la mène au désespoir et au suicide (après qu’Hippolyte lui-même a été tué tragiquement). (42)

Fait notable, les Anciens avaient même un dieu spécifique pour personnifier l’amour réciproque et venger l’amour refusé. Ce dieu s’appelle Antéros – littéralement "amour en retour". Selon la légende, le jeune Éros (Cupidon) restait chétif tant qu’il jouait seul ; il ne commença à grandir et s’épanouir que lorsque sa mère Aphrodite lui donna Antéros pour compagnon de jeu, car l’amour doit être répondu s’il veut prospérer. Même le dieu de l’Amour en personne ne peut survivre sans amour réciproque. Inversement, Antéros est aussi présenté comme un génie vengeur punissant ceux qui méprisent ou ignorent les sentiments qu’on a pour eux. Une légende athénienne raconte que le jeune Timagoras, éconduit et raillé par son bien-aimé Mélès, se tua en sautant du haut d’un rocher ; pris de remords, Mélès se jeta à son tour dans le vide. Un autel dédié à Antéros fut érigé sur le lieu du drame, comme pour rappeler que refuser l’amour d’autrui peut conduire à une issue funeste. (43)

L’échange rompu : perspectives anthropologiques

On peut également évoquer l’approche anthropologique de Claude Lévi-Strauss. Celui-ci a montré que les structures sociales traditionnelles sont fondées sur des échanges réciproques – y compris l’échange des femmes dans le mariage, instituant des alliances entre groupes. Dans cette perspective, le mariage (et, par extension, l’union amoureuse) est conçu comme un échange mutuel : chacun "donne" son amour et reçoit celui de l’autre, assurant l’équilibre du lien. (44)

L’amour non réciproque, lui, représenterait une rupture de cet échange fondamental. C’est un "don" d’amour qui ne trouve pas de contrepartie chez l’autre, une alliance avortée en quelque sorte. On pourrait dire qu’il viole la règle implicite de réciprocité sur laquelle les sociétés humaines ont bâti le lien amoureux et l’institution du couple. De ce fait, de nombreuses cultures ont perçu l’amour à sens unique comme un désordre à conjurer – par des rites, des mythes ou des interdits – tant il menace l’harmonie attendue des relations.

Un thème omniprésent dans la littérature et les arts

L’amour non partagé est un ressort dramatique ancien et fécond, que l’on retrouve dans d’innombrables œuvres littéraires, poétiques et artistiques.

Dans la littérature médiévale et moderne, les exemples foisonnent. William Shakespeare a abondamment exploré le thème de l’amour non payé de retour : dans Le Songe d’une nuit d’été (45), la pauvre Helena court désespérément après Démétrius qui la dédaigne – jusqu’à ce que l’intervention d’une potion magique vienne (temporairement) inverser les rôles. Othello (46) présente également un amoureux transi et manipulé en la personne de Roderigo, épris sans espoir de Desdémone. Quant à Roméo et Juliette (47), la pièce s’ouvre ironiquement sur les lamentations de Roméo pour Rosaline, une femme qu’il aime passionnément alors qu’elle n’en a que faire. Roméo oubliera bien vite cette première flamme dès qu’il croisera Juliette, qui, elle, lui rendra son amour.

Au XIXe siècle, la littérature française offre quelques figures inoubliables d’amours non partagés. Dans Cyrano de Bergerac (48) d’Edmond Rostand, le brave Cyrano aime en secret sa cousine Roxane, mais n’ose se déclarer à cause de son grand nez – et il aide un autre à la courtiser, demeurant dans l’ombre de longues années. Victor Hugo quant à lui a multiplié les scénarios d’amour à sens unique dans ses romans : dans Notre-Dame de Paris (49), le bossu Quasimodo vibre d’amour pour la belle Esméralda qui ne le voit que comme un ami, tandis que cette dernière aime le beau capitaine Phoebus – lequel profite d’elle mais ne l’épousera pas, et le prêtre Frollo convoite également Esméralda sans espoir, mais avec tourment. Quatre personnages liés par des amours non réciproques forment ainsi une chaîne tragique. De même, dans Les Misérables (50), la jeune Éponine aime Marius en silence et va jusqu’à se sacrifier pour lui, alors que Marius ne pense qu’à Cosette.

En poésie, les textes sur l’amour non partagé abondent également. Charles Baudelaire a souvent évoqué des élans amoureux teintés d’idéal inaccessible. Dans À une passante (51), il décrit la vision fulgurante d’une inconnue croisée dans la foule : le poète éprouve un coup de foudre en une seconde, imagine en elle l’amour absolu, puis la femme disparaît à jamais. Ce coup de foudre non réciproque laisse Baudelaire "désemparé", nourrissant un fantasme sur cet amour qui ne sera jamais vécu. Le dernier vers du poème – « Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais » – exprime bien la détresse de l’amour impossible et l’idéalisation de l’être qu’on n’a fait qu’entrevoir.

On voit donc que l’amour non réciproque est un motif omniprésent dans la création artistique, de l’Antiquité à nos jours. Qu’il soit source de tragédie (suicide de Sappho, meurtre de Carmen, folie de Werther) ou d’élan créateur (les poèmes de Dante, les chansons de Brel), il pose toujours la même question douloureuse : que devient l’amour lorsqu’il n’est pas partagé ? La réponse, à travers ces exemples, oscille entre deux pôles. D’un côté, il y a le chagrin, la destructivité possible – l’amour qui ne trouve pas de répondant tend à se consumer lui-même, à détruire l’amant de l’intérieur, comme une flamme sans aliment. De l’autre, il y a la sublimation et la résilience – l’amour à sens unique peut se transformer en art, en poésie, ou apprendre à l’amant éconduit à aimer mieux, ailleurs ou autrement. Souvent, ces deux aspects coexistent. Comme le résume si bien la formule du podcast Jungien This Jungian Life (52), faisant référence au mythe d’Antéros : « Even the God of Love cannot survive without love’s return. Are we so different? » (Même le dieu Amour ne peut survivre sans retour d’affection. Sommes-nous vraiment différents ?)

L’amour non partagé nous confronte à nos fragilités profondes (peur du rejet, de l’abandon, perte de confiance en sa propre valeur) tout en nous rappelant que la réciprocité est le cœur battant de toute relation amoureuse épanouie. Sans elle, l’amour erre, souffre et finit par se transformer – en douleur, en œuvre d’art, ou en un nouvel amour ailleurs. C’est cet étrange mélange de douleur intime et d’universalité humaine qui rend le sujet à la fois poignant et fascinant, assurant sa présence continue au chapitre des expériences sentimentales les plus marquantes de l’existence.

De "L’Union sacrée" à "Astérix et Obélix" : Goldman, compositeur de B.O.F. malgré lui

On aurait pu imaginer Jean-Jacques Goldman tout à fait à l’aise dans l’univers du cinéma : un homme de récit, de personnages, de dialogues intérieurs, un artisan du crescendo narratif. Et pourtant, sa relation au 7e art est marquée par la retenue, la distance, et une forme de méfiance pudique. En quarante ans de carrière, il n’a signé que trois musiques de films, toutes concentrées sur une décennie, entre 1989 et 1999. Trois incursions, trois collaborations avec Roland Romanelli, trois singularités, mais aucune tentation d’y faire carrière.

La première incursion de Jean-Jacques Goldman dans l’univers du cinéma remonte à 1989, avec "L’Union sacrée" (53) d’Alexandre Arcady, thriller tendu sur fond de fracture sociale et de montée des intégrismes religieux. C’est aussi la première bande originale qu’il signe avec Roland Romanelli, après cinq années de collaboration sur ses propres albums. Ensemble, ils composent une musique grave, tendue, presque austère, très éloignée des codes goldmaniens habituels. Peu valorisée dans sa discographie, cette partition discrète révèle pourtant un véritable sens du climat et une aptitude rare à s’effacer derrière l’image sans perdre l’émotion.

Deux chansons originales en émergent : "Brother I" et "Brother II" (54), écrites pour Carole Fredericks sur des paroles de Michael Jones. Ces titres jetteront les premières bases du trio Fredericks-Goldman-Jones, dont le premier album sortira un an plus tard. On y entend déjà ce mélange de puissance vocale et de fraternité musicale. Goldman interprète également "Lisa" (55), présente dans le film sous le nom de "Thème de Lisa" : une chanson bouleversante sur l’amour qui subsiste malgré la séparation, puis la mort. En filigrane, cette B.O.F. contient les germes d’une sensibilité narrative plus large, et inaugure une facette de son art souvent négligée : celle d’un compositeur capable de se mettre au service d’une histoire qui n’est pas la sienne.

En 1990, Jean-Jacques Goldman s’autorise une parenthèse inattendue : Pacific Palisades (56), comédie sentimentale franco-américaine réalisée par Bernard Schmitt, son ami d’enfance et complice visuel de toujours. Le film, tourné à Los Angeles avec Sophie Marceau en tête d’affiche, passe relativement inaperçu et ne sort en DVD qu’en 2008. Pourtant, cette incursion dans le cinéma international témoigne d’une curiosité sincère, même si Goldman n’a jamais caché que l’image restait pour lui une langue étrangère : « Le cinéma, ce n’est pas mon truc » (57), confiera-t-il à Roland Romanelli quand il le contactera pour "Astérix". Il compose pourtant plusieurs titres inédits pour le film, dont "Pas envie" , interprétée par Sabrina Laury - une chanson qu’il qualifie lui-même de "très bonne" (59) - et un blues original intitulé "Pacific Palisades" (60), interprété par Ray Charles lui-même, sur des paroles de Michael Jones. En soulignant à quel point il lui avait été facile de travailler avec Céline Dion, il raconte une anecdote à Télémoustique en 1998 : « J’ai travaillé une fois avec Ray Charles. Je lui ai dit quelque chose et il m’a répondu "non, c’est comme ça". On se tait évidemment. » (61) De cette collaboration improbable, il garde le souvenir modeste d’une leçon d’humilité. L’expérience reste marginale dans sa carrière, mais révélatrice : Goldman sait écrire pour l’écran, sans effort apparent. Il le fait avec élégance, sans emphase, mais sans véritable désir d’y revenir.

Il faudra attendre presque dix ans pour qu’il s’y replonge, avec "Astérix et Obélix contre César" (62). Cette fois, c’est un projet impossible à refuser - et il le dit lui-même : "Plutôt qu’un projet qu’on accepte, c’est un projet qu’on ne refuse pas." (63) Mais surtout, il ne l’aurait pas fait sans Roland Romanelli. L’accord est clair : Goldman compose trois ou quatre chansons, Romanelli décline les thèmes et façonne l’univers orchestral. Le film bénéficie de moyens inédits : studios Abbey Road, London Symphony Orchestra, palette instrumentale vaste, entre cornemuse et synthétiseur, cromorne (64) et violon solo.

Ce projet illustre un équilibre typiquement goldmanien : dire oui, mais à ses conditions. Travailler, mais avec ses repères humains. S’investir, mais sans perdre sa voix. D’ailleurs, il le reconnaît sans détour dans une interview à Radio Kol Hachalom en 1998 : "J'ai dit au producteur que je n'étais pas fait pour faire des musiques de films. Ce que je peux faire, c’est trois thèmes, trois ou quatre chansons." (65) Ni orchestrateur, ni illustrateur sonore, Goldman ne veut pas être asservi par les images. Il préfère quand la musique naît du mot, de l’idée, de l’histoire racontée par les paroles - pas quand elle est dictée par un montage.

Elle ne me voit pas devient, dans ce contexte, l’exception qui confirme la règle. Car c’est une chanson née dans le cadre d’une B.O.F., mais qui n’a rien d’illustratif. Elle n’est pas là pour souligner une scène, commenter une action ou soutenir un gag. Elle surgit à contretemps, dans le hors-champ de l’intrigue. C’est une chanson de l’arrière-plan intérieur : celle d’un personnage secondaire (Obélix), qui devient soudain sujet d’un trouble universel. L’amour non partagé, la honte d’exister, la beauté inaccessible. Le cinéma s’efface, et laisse place à une vérité qui dépasse l’écran. D’ailleurs, elle n’apparaît pas durant le film, mais seulement durant le générique de fin, comme si elle ne pouvait exister qu’après coup, dans le silence qui suit les rires, une fois que tout le monde est parti.

Si Goldman n’a jamais cherché à inscrire son nom au générique d’un film, c’est peut-être parce qu’il sait qu’une chanson, pour lui, est un film à elle seule. Un film sans caméra, mais avec voix off. Un travelling intérieur.

Malgré les moyens déployés pour l’enregistrement de la bande originale du film, "Elle ne me voit pas" ne bénéficiera d’aucune promotion notable à sa sortie.

Certes, un CD single promotionnel existe, et la chanson figure sur la bande originale officielle. Mais sa diffusion radio est restée marginale, et Jean-Jacques Goldman n’a jamais cherché à l’interpréter en public. Le choix de la discrétion semble avoir prévalu. Était-ce une volonté de l’auteur de ne pas voler la vedette au film ? Une décision des producteurs, soucieux de ne pas brouiller les genres ? Le mystère reste entier. La chanson demeure absente des plateformes de streaming encore aujourd’hui, et n’a été intégrée à une compilation officielle qu’en 2012, dans le coffret La Collection 1990–2001, puis en 2017 sur le double vinyle d’En passant.

Ironiquement, c’est à l’international que la chanson va connaître une deuxième vie, plus visible. Dans de nombreux pays, une version locale de "Elle ne me voit pas", traduite et interprétée par un artiste national, est utilisée pour promouvoir la sortie du film. Elle devient par exemple "Sie sieht mich nicht" en Allemagne (66), "Hon ser inte mig" en Suède (67), "Lei non vede me" en Italie (68), "She does not see me" au Royaume-Uni (69).

Ces adaptations confirment que la chanson, pensée d’abord comme monologue intérieur d’Obélix, peut traverser les frontières comme une métaphore universelle de l’invisibilité amoureuse. Pourtant, en France, là même où le film bat des records au box-office, la chanson demeure en marge, presque clandestine dans la discographie de Goldman.

Ce paradoxe - une chanson disponible en huit langues, mais longtemps inaccessible dans son pays d’origine - renforce encore l’idée que "Elle ne me voit pas" est une œuvre sans destinataire, ou plutôt, sans volonté de conquête. Elle a été écrite pour un personnage secondaire. Elle est devenue la voix de tous ceux qui n’ont pas été entendus. Et cela, sans jamais chercher à se faire entendre elle-même.

En la composant pour Obélix, il a écrit sans le savoir l’une de ses plus belles scènes de solitude.

Une orchestration en clair-obscur : lumière sur l’arrangement

Derrière l’apparente simplicité de "Elle ne me voit pas", la composition musicale révèle une architecture subtile, toute en demi-teintes et tensions latentes. Rien n’est crié, rien n’est exhibé, mais tout est là, dans les silences, les frottements harmoniques, les timbres qui se superposent sans jamais saturer l’espace. On est loin des arrangements pop standards de Goldman dans les années 1980, plus loin encore des morceaux plus produits de l’époque Rouge. Ici, c’est le clair-obscur qui prévaut, comme si la chanson elle-même hésitait à prendre trop de place.

La tonalité principale est Do majeur (70). Un choix apparemment neutre, sans dièse ni bémol, souvent associé à une certaine clarté, voire à une naïveté originelle. Mais ce cadre limpide est aussitôt troublé par des accords qui ne lui appartiennent pas : Do / Sol dièse / Si bémol / Fa. Des tensions harmoniques inattendues surgissent. Le Sol dièse (ou La bémol enharmonique) est particulièrement dissonant dans ce contexte : il déchire la gamme, crée un sentiment d’instabilité. Le Si bémol, légèrement moins abrupt, reste néanmoins étranger au Do majeur. Il n’y a donc aucune progression fonctionnelle classique. Pas de tonique, de dominante, de résolution.

Ce chromatisme n’est pas gratuit. Il traduit l’écart intérieur du personnage, l’impossible jonction entre son désir et la réalité. Les accords ne "s’enchaînent" pas, ils "glissent" l’un vers l’autre, sans logique évidente, comme les pensées d’un homme qui regarde sans oser avancer. C’est une harmonie de distance, pas de résolution. Un langage qui épouse l’échec amoureux sans le commenter.

Le tempo lent (79 bpm) installe d’emblée une ambiance suspendue, entre ralentissement du temps et contenance émotionnelle. Ce n’est pas une lenteur plaintive, mais une forme de retenue, de refus de dramatiser. La chanson semble respirer avec peine, comme quelqu’un qui veut parler mais se ravise. Cette tension contenue est renforcée par la texture sonore, discrète mais pensée dans le moindre détail.

Le violon solo de Didier Lockwood y occupe une place singulière. Il ne double pas la voix, ne la souligne pas. Il vient la frôler, la contrarier parfois, comme une pensée qui traverse le silence. Ce violon n’est ni classique ni purement jazz : il est humain. Il glisse, hésite, s’élance brièvement, puis se retire. Il est l’autre voix de la chanson - celle que Goldman, personnage ou narrateur, ne parvient pas à émettre. Une plainte muette, une réponse sans mot.

Autour de ce violon, les nappes synthétiques conçues par Roland Romanelli tissent un fond feutré, presque invisible à l’écoute distraite. Pas d’effet démonstratif, pas de virtuosité électronique : seulement des mouvements lents, des timbres filtrés, des couleurs pastel qui accompagnent sans occuper. Romanelli a toujours su, comme le dira Goldman, "occulter sa maîtrise technique au profit du cœur" (71), et cette chanson en est la preuve silencieuse. Tout y est précis, mais rien n’y est rigide.

On notera aussi l’absence de percussions marquées. Pas de batterie, pas de basse lourde : le rythme est interne, dicté par le phrasé de Goldman, par la respiration du texte. C’est la parole qui mène, et l’arrangement qui s’adapte. Une orchestration de l’effacement, au service d’un texte qui dit l’invisibilité.

"Elle ne me voit pas" est une chanson qui s’habille pour ne pas se faire remarquer. Elle ne cherche ni le tube, ni le motif catchy. Sa musicalité repose sur l’épure, la dissonance douce, l’espace laissé à l’émotion. Ce n’est pas un écrin, c’est un voile. Un drapé léger sur une peine lourde. Sa force réside précisément dans cette retenue : exprimer le débordement sans jamais se laisser déborder.

"Il faut apprendre à renoncer" : la voix de Goldman dans l’impuissance

Jean-Jacques Goldman a changé des vies grâce à des chansons d'espérance et de combats : "Envole-moi" et "C'est ta chance" ont été deux étendards de l’ascenseur social dans les années 80. "Quand il s'agit d'injustices qu'on peut changer, là il faut se battre pour cela." (72) Dans "Elle ne me voit pas" en revanche, Obélix capitule, sans révolte ni apitoiement. Dans l’interview accordée à Patrick Simonin pour TV5 en novembre 1999, à propos de "Elle ne me voit pas", il résume cette posture avec une clarté désarmante : "Il faut apprendre à renoncer dans ces cas-là." (73)

Il ne s’agit pas ici d’un renoncement romantique ou noble, mais d’un constat brut, presque biologique. À la question sur l’amour impossible d’Obélix pour Falbala, Goldman répond sans détour : "Quand un type est gros et moche, qu’est-ce que vous voulez faire ? Elle est belle et elle préfère un joli." (74) Il n’y a ni volonté de réparer l’injustice, ni appel à transcender les apparences. Seulement une forme d’acceptation amère : "C’est des injustices qu’aucun régime politique ne pourra changer." (75)

Ce refus d’idéaliser la souffrance ou de fabriquer de l’espoir là où il n’y en a pas est une signature de Goldman dans ses chansons les plus graves. Contrairement à ce que l’on attend souvent d’un auteur-compositeur populaire, il ne cherche pas ici à rassurer ou à offrir une issue lumineuse. Il ne propose aucune morale réparatrice. Pas de retournement du destin, pas de reconnaissance inespérée. Pas même un rêve. Rien que le réel. Et ce réel, c’est l’impuissance.

Mais cette impuissance, Goldman ne l’érige pas en fatalité. Il en fait une matière poétique. Une manière de dire que le non-accès a sa propre beauté, sa propre intensité. C’est parce que l’autre ne le voit pas que le désir devient chant. C’est parce que rien n’est possible que la parole devient nécessaire. En cela, "Elle ne me voit pas" est une chanson sur le vide, mais un vide habité. Un vide que l’on regarde en face, sans le maquiller.

On pourrait croire cette position froide ou résignée. Mais ce serait oublier le ton de Goldman, sa manière de dire ces choses avec une forme de tendresse désarmée, de compassion sans pathos. Il ne se moque pas d’Obélix. Il ne le console pas non plus. Il le regarde avec affection, avec ce respect qu’il porte à tous les seconds rôles de l’existence, à ceux qui n’auront jamais de récompense, jamais de scène sous les projecteurs. À peine une place au générique de fin.

Cette posture est rare. Elle va à contre-courant d’un monde qui glorifie la transformation, la conquête, la revanche. Goldman dit au contraire qu’il y a des frontières qu’on ne franchit pas, même à force d’amour. Qu’il existe des injustices structurelles, profondes, irrémédiables - et que leur reconnaissance est peut-être le premier pas vers la paix intérieure. Ce qu’on ne peut changer, il faut l’habiter.

Derrière ce regard sans illusion, il y a pourtant une profonde empathie. Car l’homme qui renonce n’est pas celui qui se détourne. C’est celui qui regarde jusqu’au bout, qui reste là, même invisible. Et c’est peut-être là que Goldman nous touche le plus : dans sa capacité à donner une voix à ceux qui n’en ont pas, à ceux qui ne seront pas aimés, mais qui aiment quand même.

"Elle ne me voit pas" ou le contre-pied de l’ego romantique

À rebours des innombrables chansons d’amour où le cœur brisé finit par triompher, "Elle ne me voit pas" se distingue par son refus du soulagement narratif. Il n’y aura pas de renversement, pas d’évolution intérieure, pas de revanche sentimentale. L’amant reste invisible, jusqu’au bout. Il ne séduit pas, il n’ose pas, il ne tente rien. Et surtout, il ne demande rien.

Dans une époque où le récit amoureux est souvent structuré comme une conquête ou une rédemption, cette chanson fait figure d’anti-récit. L’homme n’en sort ni grandi, ni transformé. Il n’a pas été vu, pas aimé, pas choisi - et cela ne changera pas. Il accepte cette vérité, non comme une résignation passive, mais comme une condition existentielle. C’est la parole qui le sauve, pas l’amour.

Peut-on dès lors considérer "Elle ne me voit pas" comme une chanson mineure dans l’œuvre de Goldman ? Peut-être, si l’on s’en tient à sa visibilité médiatique, à son absence sur scène, à son statut de bande originale en marge de l’œuvre officielle. Mais sur le plan de l’écriture, de l’humanité qu’elle porte, de la délicatesse qu’elle incarne, elle est tout sauf mineure. C’est un bijou discret, un éclat sans fioriture, une confidence à voix basse, qui refuse d’occuper la place centrale.

Elle dit aussi quelque chose de Goldman lui-même. De son goût pour les personnages effacés, pour les trajectoires brisées, pour les désirs sans réponse. Il a toujours préféré les silences à l’éclat, les figures de l’ombre aux héros flamboyants. Ici, il pousse cette logique jusqu’à l’extrême : il donne la parole à quelqu’un qui n’aura même pas le droit d’entrer dans le cadre.

C’est peut-être cela, finalement, la signature de cette chanson : une humanité nue, débarrassée de tout ego romantique. Pas de “moi, je”, pas de plainte, pas de lyrisme vengeur. Juste un homme, debout dans sa solitude, qui dit ce qu’il voit - ou plutôt, ce qu’il ne voit pas en retour. Et dans ce non-retour, dans cette absence d’écho, naît paradoxalement la forme la plus pudique de l’amour.

Sources

- (01) Jean-Jacques Goldman : Elle ne me voit pas (1999)

- (02) Jean-Jacques Goldman et Roland Romanelli : B.O. "Astérix et Obélix Contre César" (1999)

- (03) Khaled : Aïcha (1996)

- (04) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (05) Grand Format (RTL, 29 juillet 1991, propose recueillis par Evelyne Pagès)

- (06) Dossier de presse, B.O. "Astérix et Obélix Contre César", 1999

- (07) Dossier de presse, B.O. "Astérix et Obélix Contre César", 1999

- (08) Dossier de presse, B.O. "Astérix et Obélix Contre César", 1999

- (09) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (10) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (11) Emmanuel Bonini : Jean-Jacques Goldman - Le vent de l'Histoire (Editions Didier Carpentie, octobre 2011)

- (12) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (13) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (14) Sans limites, Radio Kol Hachalom, juin 2022, propos recueillis par Eric Saya

- (15) Maurane : Tout faux (2003)

- (16) Jean-Jacques Goldman : Tournent les violons (2001)

- (17) Jean-Jacques Goldman : La vie par procuration (1985)

- (18) Jean-Jacques Goldman : Elle attend (1985)

- (19) Patricia Kaas : Il me dit que je suis belle (1993)

- (20) Céline Dion : En attendant ses pas (1998)

- (21) Génération Laser (RTL, 15-19 novembre 1991, animée par Christophe Nicolas)

- (22) Haute Tension (JFM, février 2002, propos recueillis par B.P.)

- (23) Jean-Jacques Goldman : Pas toi (1985)

- (24) Jean-Jacques Goldman : Laëtitia (1978)

- (25) Jean-Jacques Goldman : Le rapt (1981)

- (26) Jean-Jacques Goldman : Lisa (1989)

- (27) Jean-Jacques Goldman : Les murailles (1997)

- (28) Patrick Fiori : Dieu qu'elle était belle (2010)

- (29) Patrick Fiori : T'en va pas maintenant (2014)

- (30) Patrick Fiori : Si tu revenais (2002)

- (31) Patrick Fiori : Yoenaï (2005)

- (32) Patrick Fiori : Tu lui ressembles (2005)

- (33) Johnny Hallyday et Carmel : J'oublierai ton nom (1986)

- (34) Johnny Hallyday : J'la croise tous les matins (1995)

- (35) Frédéric Lerner : Si tu m'entends (2000)

- (36) Florent Pagny : Si tu veux m'essayer (1994)

- (37) Amour non partagé sur Wikipedia

- (38) Eric Berne : Sex in Human Loving (1970)

- (39) Sappho sur Wikipedia

- (40) Écho sur Wikipedia

- (41) Daphné sur Wikipedia

- (42) Phèdre sur Wikipedia

- (43) Antéros sur Wikipedia

- (44) Fiche de lecture : "Anthropologie structurale", de Claude Lévi-Strauss (1958) par Mamadou Ousmane Diallo. DEA 2000 / 2001

- (45) "Le songe d'une nuit d'été" de William Shakespeare, sur Wikipedia

- (46) "Othello ou le Maure de Venise" de William Shakespeare, sur Wikipedia

- (47) "Roméo et Juliette" de William Shakespeare, sur Wikipedia

- (48) "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand, sur Wikipedia

- (49) "Notre Dame de Paris" de Victor Hugo, sur Wikipedia

- (50) "Les Misérables" de Victor Hugo, sur Wikipedia

- (51) "À une passante" de Charles Baudelaire, sur Wikipedia

- (52) Unrequited Love: Can Eros Be Revived? (thisjungianlife.com, 15 février 2024)

- (53) Bande Originale de "L'union sacrée" (1989)

- (54) Carole Fredericks : Brother (1989)

- (55) Jean-Jacques Goldman : Lisa (1989)

- (56) Bande Originale de "Pacific Palisades" (1990)

- (57) Annie et Bernard Reval : Jean-Jacques Goldman (France Empire, 2003)

- (58) Sabrina Laury : Pas envie (1990)

- (59) J.J. Goldman, auteur, compositeur... (Solo n°2, novembre / décembre 1997, propos recueillis par Liliane Roudière)

- (60) Ray Charles : Pacific Palisades (1990)

- (61) Goldman croit en Dion (Télémoustique N°48, 18 novembre 1998, propos recueillis par Jean-Luc Cambier)

- (62) Jean-Jacques Goldman et Roland Romanelli : B.O. "Astérix et Obélix Contre César" (1999)

- (63) Dossier de presse, B.O. "Astérix et Obélix Contre César", 1999

- (64) Cromorne sur Wikipedia

- (65) Jean-Jacques Goldman : "Je suis devenu interprète pour que quelqu'un chante mes chansons" (Radio Kol Hachalom, avril 1998, propos recueillis par Jean-Michel Fontaine)

- (66) Xavier Naidoo : Sie sieht mich nicht (1999)

- (67) Peter Jöback : Hon ser inte mig (1999)

- (68) Richard Cocciante : Lei non vede me (1999)

- (69) A1 : She does not see me (2000)

- (70) Elle ne me voit pas sur Chordify.net

- (71) Grand Format (RTL, 29 juillet 1991, propose recueillis par Evelyne Pagès)

- (72) Questions à Jean-Jacques Goldman (TV5 - 20 et 21 novembre 1999, propos recueillis par Patrick Simonin)

- (73) Questions à Jean-Jacques Goldman (TV5 - 20 et 21 novembre 1999, propos recueillis par Patrick Simonin)

- (74) Questions à Jean-Jacques Goldman (TV5 - 20 et 21 novembre 1999, propos recueillis par Patrick Simonin)

- (75) Questions à Jean-Jacques Goldman (TV5 - 20 et 21 novembre 1999, propos recueillis par Patrick Simonin)