Je te donne (1985)

Exégèses

Une chanson pour deux voix, un seul cœur

Il suffit parfois de quelques accords pour que tout se mette à vibrer juste. "Je te donne" (01) n’est pas seulement un duo, c’est un espoir. Une façon d’entrer en relation, de poser sa voix à côté d’une autre sans jamais chercher à la recouvrir. En 1985, alors que les murs se dressent dans les discours politiques et les regards méfiants, Jean-Jacques Goldman choisit, lui, d’ouvrir les bras. Il écrit une chanson qui commence par un "je" et qui ne prend sens qu’à travers un "tu".

Ce titre aurait pu rester dans l’ombre : une chanson bilingue, interprétée avec un ami encore inconnu du grand public, sur fond de guitare électrique et de ligne mélodique dépouillée. Pourtant, il touche droit au cœur. Parce qu’il dit sans grand mot ce que beaucoup ressentent confusément. Parce qu’il lie sans contraindre, offre sans attendre. Parce qu’il incarne une fraternité simple, vécue avant d’être chantée.

"Je te donne", c’est une déclaration sans emphase. Ce n’est pas un slogan, pas un programme, pas même un avertissement. Et pourtant, cette chanson agit. Elle s’impose dans les radios, dans les écoles, dans les stades, sans jamais lever la voix. Quel pouvoir recèle donc ce texte aux apparences si sages ? Qu’est-ce qu’on donne vraiment, quand on chante ? Et que reçoit-on, quand on écoute ?

C’est à ces questions que cette exégèse tentera de répondre. En replaçant "Je te donne" dans son contexte historique, musical, biographique. En explorant sa forme aussi bien que son fond. Et surtout, en suivant le fil invisible qui relie deux voix - l’une claire, presque tendue, l’autre plus grave, plus ronde - dans un chant commun qui ne revendique pas l’unité, mais la complicité.

SOMMAIRE

Une chanson pour deux voix, un seul cœur

"Je te donne", ou l’art du contretemps fraternel

La force tranquille d’un hymne à la différence

Chanter contre le silence : contexte politique et résonances sociales

Le vocabulaire du don : musique, corps, langue, faille

La mise en musique du métissage : un tube… qui ne danse pas

Un tube malgré lui ? La bataille du single et la réappropriation populaire

Une chanson vivante : réinvention, scène, iconographie

"Je te donne" : une fraternité discrète, un manifeste joyeux

"Je te donne", ou l’art du contretemps fraternel

Quand Jean-Jacques Goldman évoque Michael Jones, c’est rarement pour parler carrière. Il parle d’un ami, d’un frère de scène, d’un pilier humain et musical. Leur histoire commence dans un silence volontaire : celui de Goldman qui, à la fin des années 1970, refuse de monter sur scène avec Taï Phong. À cette époque, Michael Jones arrive comme une solution pratique, presque de rechange. Il est recruté pour pallier l’absence de celui qu’il finira pourtant par accompagner pendant plus de deux décennies. Dans l’univers goldmanien, il n’y a pas de coïncidences gratuites, seulement des glissements de trajectoires. Ce remplacement devient rencontre, puis fusion.

"Je te donne", quelques années plus tard, scelle cette complicité. Et c’est bien plus qu’un clin d’œil à leurs débuts. C’est un acte délibéré, pensé dès l’écriture. « Il était clair que je la chanterais avec Michael et personne d’autre, fût-ce Michael Jackson » (01), affirme Goldman en 1986. Il y a là une fidélité qui dépasse les enjeux commerciaux ou médiatiques. Le choix du duo ne répond à aucune logique de stratégie. Il échappe au calcul. Il est organique, vital, évident.

Les deux hommes ont grandi dans des mondes différents : l’un à Paris, fils d’immigrés juifs, l’autre à Welshpool, fruit d’une rencontre entre un soldat britannique et une Normande. L’un est pudique, cérébral, tendu vers la justesse. L’autre est solaire, instinctif, rompu aux scènes rock. L’un rêve d’épure, l’autre vibre de saturation. Et pourtant, ils chantent ensemble comme s’ils ne faisaient qu’un. Ou plutôt comme s’ils acceptaient de ne faire qu’un à deux.

Ce qu’ils proposent avec "Je te donne", c’est une double voix qui ne cherche ni à fusionner, ni à se dominer. Une alternance, pas une superposition. Loin de la figure du chanteur-étendard, Goldman choisit ici de partager le micro et le message. Le duo devient une manière de dire le monde autrement : sans surplomb, sans hiérarchie, sans faux consensus.

C’est là, sans doute, la vraie force du morceau. Il ne parle pas d’universalité abstraite, mais de complémentarité vécue. Il ne gomme pas les différences, il les valorise. Deux voix, deux langues, deux histoires, pour un seul refrain qui ne cherche pas à convaincre, mais à s’offrir. Le chant devient alors une forme de don en soi, un appel à reconnaître dans l’autre non pas un alter ego identique, mais un compagnon de route avec qui construire du commun.

La force tranquille d’un hymne à la différence

À l’heure où les discours identitaires se radicalisent et où les revendications s’enflamment, "Je te donne" avance à contre-courant. Aucun mot violent, aucune injonction. Juste une déclaration douce, ferme, inaltérable. Ce n’est pas un réquisitoire contre l’intolérance, encore moins un manifeste au sens classique. C’est un texte qui choisit d’affirmer sans s’opposer, de dire sans exclure. Une chanson qui croit à la possibilité d’un lien sans reniement, à la fraternité sans effusion.

Le cœur de cette proposition tient en quelques vers : « Je te donne toutes mes différences / Tous ces défauts qui sont autant de chances ». À première vue, on pourrait entendre une formule apaisante. Mais ce vers est plus radical qu’il n’y paraît. Il repose sur un renversement subtil : ce qui est nommé ici comme "défaut" devient "chance" non par résilience, mais par reconnaissance. Il ne s’agit pas de survivre à ce qui nous distingue, mais de l’offrir comme une richesse. On ne gomme rien, on tend la main avec.

Le pronom "je" ne cherche pas à s’imposer. Il est en dialogue permanent avec le "tu". Et ce "tu" n’est jamais clairement identifié. Est-ce un alter ego ? Un ami, un frère, un amour ? Ou bien, plus largement, un autre possible, un monde en face ? Ce flou volontaire permet l’adresse universelle. Chaque auditeur peut y loger son propre reflet. Ce n’est pas une chanson de l’entre-soi, c’est une chanson du passage : on s’y déplace d’un être à l’autre, d’une culture à l’autre, sans avoir besoin de franchir un mur.

Le bilinguisme, ici, n’est pas décoratif. Il n’est pas non plus un simple partage des tâches. Il est intégré à la structure même de la chanson. La voix anglaise ne vient pas illustrer ou répondre à la voix française. Elle existe de plein droit. Chacune porte un pan du message, chacune avance sa propre histoire. Et pourtant, c’est bien une seule chanson. Une seule mélodie, traversée de deux rythmes intérieurs, comme un battement à deux temps. Il n’y a pas de version originale à laquelle l’autre se serait greffée. Il n’y a pas de traduction. Il y a deux écritures. Deux langues qui cohabitent comme deux manières d’être au monde.

Cette alternance, jamais pesante, trace une forme d’équilibre. On ne fusionne pas les identités, on les fait dialoguer. L’un commence : « I can give you a voice, bred with rhythm and soul » ; l’autre poursuit : « Je te donne mes notes, je te donne mes mots ». Le sens s’élargit, se déplie. L’anglais évoque l’ancrage, l’héritage, la fierté. Le français, la voix portée, les convictions personnelles, l’intime. Ensemble, ils racontent un même désir de partage, sans chercher à réduire les nuances.

Peu de chansons populaires portent aussi calmement une telle ambition. Car "Je te donne" ne cherche pas à unir ce qui est semblable. Elle valorise ce qui sépare. Elle donne à voir les contours rugueux des origines, des tempéraments, des langues. Et elle en fait non un obstacle, mais un espace de création. Ce que Goldman appelle avec simplicité : « ce que j’imagine et ce que je crois ». Une foi modeste, sans dogme, sans drapeau. Une croyance en la puissance tranquille du lien, quand il ne cherche pas à soumettre.

Chanter contre le silence : contexte politique et résonances sociales

- La France traverse une crise à plusieurs étages : économique, identitaire, politique. Le chômage atteint des sommets, la désindustrialisation s’accélère, et les discours xénophobes ne sont plus réservés aux marges. Le Front National obtient ses premiers succès électoraux, notamment à Dreux, et s’impose peu à peu comme une force politique audible. La télévision française lui ouvre ses plateaux. Le ton se durcit. Les stigmatisations se banalisent. C’est dans ce climat que "Je te donne" voit le jour.

Goldman et Jones auraient pu écrire une chanson contre le racisme. Une chanson qui dénonce. Ils ont préféré composer une chanson pour le métissage. Le déplacement est décisif. Il ne s’agit pas de réagir à l’indignation, mais d’offrir une alternative. Pas de pointer du doigt ceux qui rejettent, mais de tendre la main à ceux qui hésitent. En cela, "Je te donne" n’est pas une réponse : c’est une proposition.

Michael Jones l’a dit avec clarté : ce duo est né "au lendemain de la poussée de l'extrême-droite aux élections européennes de 1984". Et pourtant, rien dans la chanson ne l’évoque explicitement. Aucun mot politique, aucun nom, aucun slogan. L’engagement est là, mais il circule autrement. Il passe par le fait même de chanter ensemble, d’écrire chacun dans sa langue, d’exister côte à côte dans un même morceau. Ce n’est pas une mise en garde, c’est une preuve par l’exemple.

Cette stratégie du chant inclusif - faire avec plutôt que contre - s’inscrit dans une époque où la jeunesse cherche ses repères. D’un côté, les concerts de SOS Racisme remplissent les stades. De l’autre, le malaise s’installe dans les quartiers, dans les banlieues, dans les familles. Beaucoup dansent sur "Je te donne" sans forcément en mesurer la portée. Mais c’est aussi cela, le pouvoir de certaines chansons : elles agissent en silence, par imprégnation. Elles deviennent familières avant même qu’on les comprenne. Et parfois, ce sont les professeurs qui s’en emparent.

Car "Je te donne" est l’une des chansons les plus étudiées dans les écoles françaises. Et ce n’est pas Goldman qui l’a voulu. Il le dit avec cette modestie lucide qui le caractérise : « J’en suis très flatté. Mais il y a des textes plus brillants, plus profonds, sur le métissage ». (04) Pourtant, c’est bien la sienne qu’on retient. Parce qu’elle est connue, parce qu’elle est chantée, parce qu’elle est aimée. Et parce qu’elle donne aux enseignants un prétexte pour parler de ce qui compte : les origines, les différences, l’accueil, l’écoute.

Il ne faut pas sous-estimer ce glissement. Une chanson populaire qui devient support pédagogique, c’est plus qu’un hommage : c’est une transmission. Le message passe la rampe, s’installe dans les esprits, circule entre les générations. Ce n’est pas tant la leçon qui compte, que la trace laissée. Dans un pays où l’on débat sans fin de l’identité nationale, "Je te donne" choisit le terrain de l’intime. Elle parle d’un je et d’un tu, et trace entre eux une ligne qui ne sépare pas.

Le vocabulaire du don : musique, corps, langue, faille

"Je te donne ce que je vaux, ce que je suis, mes dons, mes défauts". Cette ligne pourrait passer inaperçue, tant elle semble limpide. Pourtant, elle condense l’essence même de la chanson. Donner n’est pas ici un geste ornemental. Ce n’est pas un supplément. C’est un acte fondateur, une déclaration d’existence partagée. Le "je" ne s’impose pas, il s’ouvre. Et ce qu’il offre, ce n’est pas une image polie ou maîtrisée de lui-même, mais ce qu’il contient de plus nu : sa valeur réelle, ses zones d’ombre, ses élans imparfaits.

Ce don n’a rien de spectaculaire. Il n’est ni sacrificiel, ni revendiqué. Il procède d’un mouvement intérieur : abandon maîtrisé, consentement au lien. Goldman ne donne pas "tout", il donne ce qu’il est. Il ne cherche pas à séduire, mais à établir une vérité relationnelle. Ce qu’il appelle ses "dons", ce ne sont pas des privilèges, mais des fragments de soi mis à disposition de l’autre. Et les "défauts" ne sont pas corrigés, encore moins effacés. Ils sont reconnus, presque honorés, comme autant de points d’ancrage dans le réel.

La chanson échappe ainsi à la logique du don intéressé. Elle ne promet pas de retour. Elle ne construit pas une attente. Elle ne se fonde pas sur la réciprocité, mais sur la disponibilité. Il y a dans ce geste une forme de générosité tranquille, qui n’a pas besoin d’explication. Mais cette générosité n’est pas naïve. Elle est lucide. Donner, ici, c’est aussi exposer sa faille. C’est dire ses limites, ses doutes, ses racines. Ce n’est pas s’effacer, c’est se montrer dans sa complexité.

Le verbe “donner” irrigue en profondeur le répertoire de Jean-Jacques Goldman, bien au-delà du titre explicite de "Je te donne". Il apparaît comme un mot-pivot entre les registres intimes et collectifs, entre la parole offerte et l’existence partagée. Dans "Sans un mot" (05), c’est la jeunesse qui se donne tout entière à un idéal - “Et l’on aurait donné notre vie sans un mot” - avec cette ferveur que rien ne réclame mais que tout exige. Un an plus tard, dans "Minoritaire" (06), le don devient plus critique, presque désabusé : “J’ai donné aux curés du sauvetage collectif” sonne comme une confession d’anciens engagements devenus caduques. Le verbe perd ici son innocence, mais pas sa puissance.

Parfois, le don s’effondre dans l’échec relationnel : “Je te donne mon téléphone et tu ne le notes pas” (Tout faux) met en scène l’impuissance du geste face à l’indifférence (07). Ailleurs, le don est revendiqué comme un droit à recevoir en retour : “Qu’on me donne l’obscurité puis la lumière”, “Qu’on me donne la haine pour que j’aime l’amour”, “Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour” - autant de contrastes nécessaires à la revalorisation de ce qui fait sens (08). Dans "Reprendre c’est voler" (09), enfin, une ligne résume à elle seule l’éthique affective de Goldman : “Mais l’amour, tu peux tout le garder / Un soir, je te l’avais donné / Et reprendre, c’est voler”. Le don d’amour y est absolu, irréversible, et non-négociable.

À travers ces multiples occurrences, donner n’est jamais un simple verbe d’action. Il désigne un engagement, un renoncement, parfois une naïveté, mais toujours un lien. Ce qui se donne, chez Goldman, n’est jamais spectaculaire. Ce peut être un silence, un regard, un refus de reprendre. C’est pourquoi "Je te donne" ne surgit pas comme une exception : elle condense une tension présente ailleurs, entre ce que l’on offre et ce que l’on expose. Elle affirme que ce qu’on a de plus précieux - nos différences, nos défauts, nos doutes - ne vaut que s’il peut être donné. Sans jamais aucune contrepartie, si ce n’est la fraternité.

Cette fraternité, dans "Je te donne", est aussi incarnée par les trajectoires de ceux qui chantent. Michael Jones, Gallois, fils de soldat, débarqué en France par amour ou par hasard. Jean-Jacques Goldman, fils d’un tailleur juif né près de Varsovie, exilé en France après avoir lu Victor Hugo en yiddish, et d’une mère allemande ayant fui le nazisme. Tous deux sont les héritiers d’histoires déracinées, marquées par le combat, la transmission, la reconstruction. Donner n’est pas pour eux un luxe. C’est un apprentissage. Une nécessité. Un prolongement de ce qu’ils ont eux-mêmes reçu, parfois de manière douloureuse ou discrète.

Et c’est peut-être là que se loge la phrase la plus juste de toute la chanson : « Une épaule fragile et forte à la fois ». Ce n’est pas une formule. C’est une promesse incarnée. L’épaule, c’est celle qu’on offre pour porter, pour soutenir, pour accueillir. Elle n’est pas indestructible. Elle est humaine. Elle vacille parfois. Mais elle tient. Et surtout, elle est là. Quarante ans plus tard, d’ailleurs, l’épaule tient toujours : « Si tu flanches quand ta vie penche / Si tout tremble autour de toi / Si tu manques d'essence ou de sens / Appelle et nous serons là. » (10)

La mise en musique du métissage : un tube… qui ne danse pas

"My force is a platform that you can climb on" ("Ma force est une plateforme que tu peux gravir"). L’image est frappante : la force n’est pas ici un rempart, mais un appui. Une structure accueillante, conçue pour l’autre. Cette conception relationnelle irrigue toute la chanson, et pas seulement dans les paroles. Elle se manifeste aussi dans la musique, pensée non pour briller, mais pour porter. "Je te donne" est un morceau qui ne cherche pas à séduire par la démonstration, mais par la cohérence. Sa force est d’abord harmonique, rythmique, organique.

La progression d’accords - Mi mineur / Do / Ré / Sol - constitue le cœur discret de la chanson. Classique dans sa construction, elle installe une boucle douce et enveloppante, immédiatement familière. C’est une des nombreuses variantes de la grille dite « à quatre accords » (I–V–vi–IV ou ses permutations), utilisée dans des centaines de chansons populaires, mais ici inversée et adoucie. En commençant sur un accord mineur (Mi mineur), Goldman choisit une teinte d’entrée légèrement mélancolique, nuancée, qui évite l’effet d’ouverture triomphale.

La tonalité de Sol majeur, combinée à un tempo moyen-rapide (autour de 125 bpm), pourrait laisser croire à un morceau dansant. Pourtant, "Je te donne" n’est pas conçue pour les pistes de danse. Sa "danceabilité" - selon Music Genre Finder - reste modérée (46/100). L’énergie est bien là (78/100), mais elle ne déborde pas. (11) La chanson se tient dans une forme de tension calme. Une pulsation constante, mais sans clinquant. Un mouvement vers l’avant, mais sans esbroufe. Ce n’est pas une chanson qu’on saute. C’est une chanson qu’on suit.

L’instrumentation renforce cette retenue. Pas de surcharge. Les claviers de Roland Romanelli dessinent des nappes discrètes, la batterie installe une pulsation régulière mais sans emphase, et les guitares acoustiques forment un socle chaleureux. Aucun passage n’est conçu pour éclipser le reste. Tout est agencé pour mettre en avant les voix, leurs modulations, leurs silences, leur gravité humaine. Et pourtant, un moment suspend le flux : un pont instrumental à deux voix de guitare, juste après le second refrain.

Jean-Jacques Goldman lance ce pont. Son solo n’est pas démonstratif, il reste ancré dans l’esprit du morceau : épuré, chantant, fluide. Il utilise des glissades, des ornementations légères, des nuances de vibrato qui traduisent plus une émotion qu’une virtuosité. Son phrasé épouse la mélodie sous-jacente sans jamais chercher à la tordre. Il ne joue pas contre la chanson : il la prolonge, il l’écoute. Il offre un espace de respiration, presque intérieur.

Michael Jones lui répond dans la continuité. Mais avec une touche plus franche, plus marquée. Ses bends s’élèvent davantage, les motifs s’accélèrent légèrement, le blues affleure. Il injecte dans le même canevas harmonique une énergie différente, complémentaire. Là où Goldman suggère, Jones affirme. Là où l’un trace des lignes douces, l’autre les colore plus franchement. Ce double solo agit comme une conversation instrumentale : chacun y parle sa langue, chacun y respecte celle de l’autre.

Ce pont n’est pas une rupture. Il est un trait d’union. Il vient relier les deux premières parties de la chanson - fondées sur le dialogue explicite - à la dernière, plus incantatoire, plus fusionnelle. Il marque le moment où les deux voix n’ont plus besoin de se succéder : elles se fondent dans un "je te donne" répété, partagé, repris. L’instrumental n’isole pas : il prépare le terrain d’un chœur commun. Il symbolise cette idée que l’échange ne passe pas toujours par les mots. Que parfois, une mélodie bien placée dit plus qu’un discours.

Car c’est cela, au fond, qui fait la singularité musicale de "Je te donne" : cette capacité à maintenir une unité rythmique tout en laissant dialoguer deux voix radicalement différentes. Celle de Goldman, tendue, presque fragile, sur le fil. Celle de Jones, chaude, ronde, ancrée. Deux accents, deux idiomes, deux façons de placer les mots. Et pourtant, un seul souffle, un seul tempo. Pas d’alternance artificielle : chaque langue trouve sa place dans le flux du morceau. L’anglais n’est pas là pour faire "moderne", le français ne surplombe rien. Les deux se répondent, se prolongent, se hissent mutuellement.

Dans cette architecture musicale, tout est pensé pour laisser advenir ce que le texte promet : un espace partagé. Ce n’est pas une chanson de fusion, c’est une chanson de cohabitation musicale. Il n’y a pas de pont entre les mondes, parce qu’il n’y a pas de fossé. Il y a une plateforme - pour reprendre l’image du texte - que l’on peut gravir à deux, sans qu’il soit nécessaire de renoncer à ce qui nous compose.

Un tube malgré lui ? La bataille du single et la réappropriation populaire

« Ils ne voulaient pas “Je te donne” mais là, j'ai imposé “Je te donne”. » (12) Dans cette phrase, Goldman ne cherche ni à se vanter, ni à rejouer le rôle du visionnaire. Il dit simplement la vérité d’un moment charnière : celui où un artiste prend le risque d’aller à rebours de ce qu’on attend de lui. En 1985, proposer un duo franco-anglais avec un ami encore inconnu du grand public ne relevait pas de l’évidence marketing. Pour la maison de disques, c’était même un frein. Un duo ? Trop flou. Trop risqué. Trop peu identifiable. Et pourtant, c’est ce titre-là que Goldman veut défendre. Ce sera "Je te donne".

Il faut se rappeler que Non homologué (13) marque un tournant dans sa carrière. Pour la première fois, Goldman contrôle tout : l’écriture, la réalisation, les arrangements, le choix des singles. Il ne s’agit pas de caprice, mais d’une prise de pouvoir artistique mûrement construite. Il sait ce qu’il veut. Il sait pourquoi cette chanson compte. Il n’est pas en train de céder à une intuition passagère. Il revendique une direction. Il assume un cap. Et il obtient gain de cause.

Le succès lui donnera raison. Huit semaines en tête du Top 50, un million de 45 tours vendus, des mois de présence dans les classements. Mais au-delà des chiffres, c’est l’accueil populaire qui impressionne. "Je te donne" dépasse les clivages générationnels. Elle n’est pas réservée aux fans de la première heure. Elle ne s’adresse pas uniquement aux adolescents. Elle traverse les âges, les milieux, les sensibilités. Elle devient une chanson de tous. Parce qu’elle ne cherche pas à être fédératrice. Elle l’est, sans forcer.

Goldman ne s’en étonne pas. Il l’espère, il l’accueille, mais il ne s’en empare pas. Lorsqu’un boys band anglais, les Worlds Apart, la reprend en 1996, il ne crie pas à la trahison. Au contraire. Il s’en réjouit : _« Je suis très très fier et très content qu'on reprenne mes chansons. Parce que, entre l'âge de 15 ans et 25 ans, j'ai fait que ça. » (14) Il ne s’agit pas de valider la version, mais de saluer le geste. La reprise est un signe de vitalité. Une chanson qui vit, c’est une chanson qui circule. Qui change de forme. Qui se laisse habiter par d’autres voix.

Même dans cette version très formatée, la structure de "Je te donne" résiste. Le message ne s’érode pas. Il passe encore. Parce qu’il est simple, transmissible, sincère. Il ne dépend pas d’un arrangement, ni d’un contexte précis. Il repose sur un socle humain. Et ce socle, qu’on l’interprète dans un gymnase scolaire, sur une scène de variété ou dans un studio de dance music, conserve sa capacité à toucher.

En cela, "Je te donne" échappe à son époque. Elle est née dans un moment politique fort, elle s’ancre dans un album très situé, mais elle ne se limite pas à 1985. C’est une chanson qui ne vieillit pas parce qu’elle ne cherche jamais à être dans l’air du temps. Elle parle de ce qui traverse le temps : le besoin de donner, de dire "je" et "tu" sans que l’un prenne le dessus. Elle a été pensée pour deux voix, mais elle en contient désormais des centaines. Et c’est peut-être là son plus bel accomplissement.

Une chanson vivante : réinvention, scène, iconographie

"Je te donne", comme beaucoup de ses titres les plus connus, a disparu plusieurs fois des tournées. Trop entendue. Trop attendue. Et puis, un jour, elle revient. Pas identique. Pas figée. Mais transformée par le contexte, par le regard, par le temps.

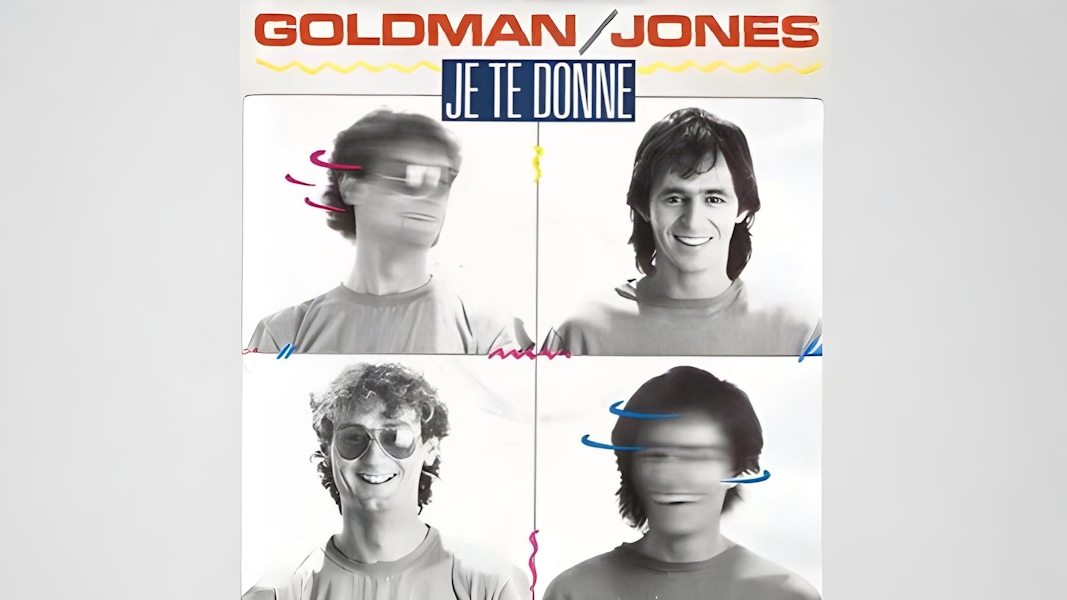

Le clip d’origine, tourné en 1985, est d’une sobriété assumée. Pas d’histoire fictive, pas d’effets spéciaux, juste une captation des musiciens en train de jouer. Mais un détail frappe les amateurs de scène : l’empilement de caissons Martin Audio. Une esthétique brute, sans glamour, qui évoque la technique, l’authenticité, la matière sonore. Tout est là : le son d’abord, les visages ensuite. Comme si l’image n’était là que pour confirmer ce que la chanson dit déjà par elle-même.

C’est sur scène, pourtant, que "Je te donne" trouve une seconde jeunesse. Lors de la tournée En Passant, Goldman et Jones décident d’intégrer des photos vieillissantes dans l’interprétation live. Des images d’eux deux, d’abord jeunes, puis de plus en plus marquées par le temps. Et à la fin… des squelettes. Une idée signée Claude Le Péron. Ce clin d’œil drôle et touchant transforme la chanson en narration visuelle. Elle devient non plus seulement une déclaration, mais un récit : celui de deux amis qui se sont donnés à la musique, et à qui la musique a rendu quelque chose - l’épreuve du temps partagée.

Mais "Je te donne" ne se limite pas à ses auteurs. Elle s’est mise à circuler dans les écoles, les spectacles d’élèves, les lip dubs citoyens. Goldman le constate avec un mélange de pudeur et de distance : il n’a rien provoqué, rien demandé. Ce sont les professeurs qui ont choisi d’y revenir, parce qu’elle parle, parce qu’elle fédère, parce qu’elle permet d’aborder des sujets sensibles autrement. Le morceau devient pédagogique sans le vouloir, utile sans avoir été conçu pour cela. Et surtout : réutilisable.

C’est cette capacité à muter sans se trahir qui fait la vitalité de "Je te donne". Elle ne dépend pas de la présence de ses créateurs. Au contraire : elle semble respirer plus librement quand elle leur échappe. Goldman lui-même ne la chante plus. Il dit s’en être lassé. Mais il ne la renie pas. Il la laisse vivre ailleurs, portée par d’autres voix, d’autres intentions, d’autres âges. Ce n’est plus sa chanson. C’est celle des autres. Ce n’est plus un duo : c’est un chœur.

"Je te donne" : une fraternité discrète, un manifeste joyeux

Certaines chansons ne vieillissent pas parce qu’elles ne prétendent pas à l’éternité. Elles ne cherchent pas à marquer leur temps, ni à porter une cause, ni à devenir hymne. Elles avancent à pas feutrés, portées par une sincérité sans posture. "Je te donne" appartient à cette famille. Elle ne proclame rien, elle propose. Elle ne s’impose pas, elle s’adresse. Et c’est peut-être pour cela qu’elle dure.

Aujourd’hui encore, elle résonne. Dans une époque saturée de discours et de surenchères, ce qu’elle offre a presque valeur d’exception : une promesse tenue, un lien sans domination, une complicité sans fusion. Elle ne prétend pas résoudre les fractures du monde, mais elle en désigne une autre lecture : celle qui passe par l’écoute, par l’adresse, par le respect de ce que l’autre est, même - et surtout - quand il est différent.

On continue de recevoir "Je te donne" comme on accueille une présence rassurante. Elle n’est plus seulement la bande-son des années 1985–86. Elle est devenue un passage familier, une chanson-refuge que l’on retrouve dans les salles de classe, dans les reprises amateures, dans les souvenirs de concert. Elle accompagne, discrètement. Elle soutient, sans faire de bruit. Et quand elle revient, on s’étonne de se rappeler chaque mot, chaque respiration, comme si elle avait toujours été là.

Elle porte l’empreinte de son époque - montée du FN, racisme décomplexé, fracture sociale - mais elle n’y est pas confinée. Elle échappe aux lectures figées, parce qu’elle parle d’un besoin plus profond que le contexte qui l’a vue naître : celui de dire "je" sans effacer "tu". Celui de donner, non pour convaincre, mais pour exister à deux.

Goldman aurait pu en faire un discours. Il a préféré en faire une chanson. Et c’est sans doute cela qui, encore aujourd’hui, touche autant. "Je te donne", c’est la musique d’une main tendue, d’une fraternité discrète, d’un élan joyeux qui n’a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Une chanson offerte. Et reçue 5/5.

Sources

- (01) Jean-Jacques Goldman et Michael Jones : Je te donne (1985)

- (02) Jean-Jacques Goldman, choisir ses insolences (Swing, 1986, propos recueillis par J-M W)

- (03) Un Gallois presque gaulois (Télé 7 Jours, août 1997)

- (04) Alain Etchegoyen et Jean-Jacques Goldman : Les pères ont des enfants (Seuil, novembre 1999)

- (05) Jean-Jacques Goldman : Sans un mot (1981)

- (06) Jean-Jacques Goldman : Minoritaire (1982)

- (07) Maurane : Tout faux (2003)

- (08) Johnny Hallyday : L'envie (1986)

- (09) Jean-Jacques Goldman : Reprendre c'est voler (1987)

- (10) Exégèse de "On sera là" (2025)

- (11) "Je te donne" sur Music Genre Finder

- (12) Interview de Jean-Jacques Goldman à Digne (support inconnu, le 07 mars 1986, propos recueillis par Myriam et Daniel)

- (13) Jean-Jacques Goldman : Non Homologué (1985)

- (14) Week-end Jean-Jacques Goldman (Nostalgie, 26-27 septembre 1997, propos recueillis par Christophe Nicolas)