Délires schizo-maniaco-psychotiques (1985)

Exégèses

« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à une société malade. » (01)

SOMMAIRE

“Je ne sais même plus ce que c’est” : une chanson refoulée ?

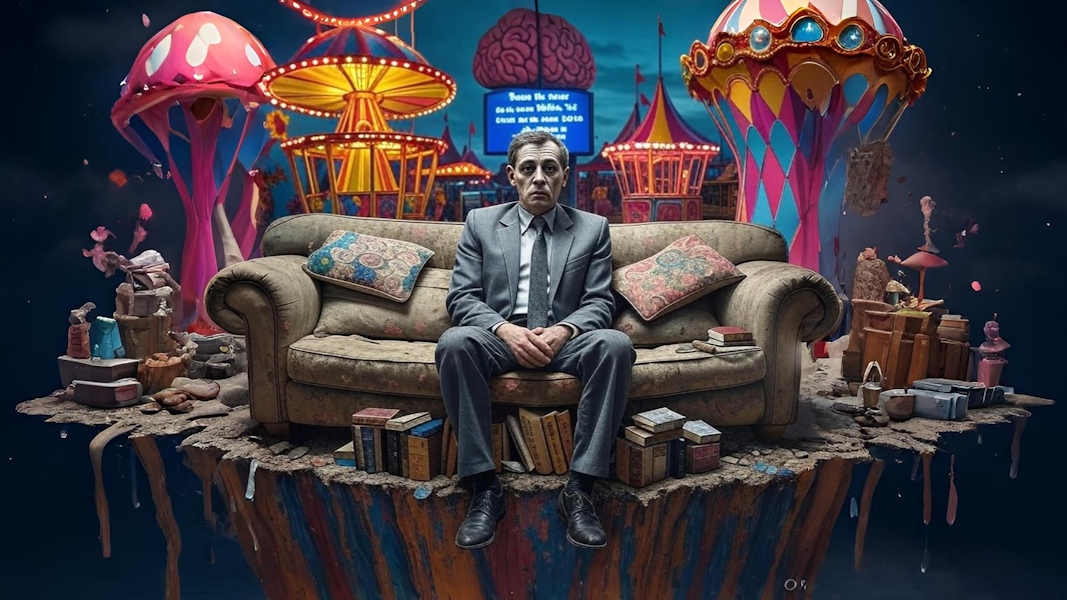

Schizo, maniaco, psychotiques : autoportrait déguisé ou satire grinçante ?

Goldman et les psychotropes : entre aveu, rejet et conversion philosophique

Une chanson en tension entre souffrance personnelle et regard social

Mise en musique : une farce brillante ou un cri déguisé ?

“Quelqu’un, quelque part…” : le cri étouffé d’un besoin d’altérité

Figures de la fuite : de “Brouillard” à “La pluie”

La famille Goldman : une histoire de psy

Une chanson-fossile : rejetée par l’artiste, mais révélatrice

Sources

Ressources

“Je ne sais même plus ce que c’est” : une chanson refoulée ?

Il y a des chansons qui, bien qu’ayant été gravées sur vinyle, semblent s’être effacées d’elles-mêmes. À peine éditées, elles s’éclipsent. “Délires schizo-maniaco-psychotiques” (02) a-t-elle été niée, voire reniée, par Jean-Jacques Goldman ? Neuvième piste de l’album Non homologué (03), elle ne fut jamais chantée en concert, n’a jamais figuré sur une compilation, et n’a fait l’objet d’aucun clip, d’aucune médiatisation notable. Même Jean-Jacques Goldman, habituellement généreux quand il s’agit de raconter ses chansons, s’est montré laconique, voire embarrassé à son sujet.

En mars 1986, à peine six mois après la sortie de l’album, il confie spontanément (04): “Disons que je sais qu’il y en a que j’aime moins, comme ‘Délires schizo’, enfin, j’aime bien tu vois, mais…” - une phrase inachevée, suspendue entre le désir de rester bienveillant envers sa propre œuvre et l’envie d’en prendre ses distances. Des années plus tard, dans une interview pour le livre Jean-Jacques Goldman Confidentiel (05), il lâche même : “Il y a cette chanson un peu étrange, ‘Délires schizo-maniaco-psychotiques’, je ne sais même plus ce que c’est !” Ce n’est plus un désaveu : c’est un effacement. Une chanson reléguée dans les limbes de l’inconscient artistique.

Comment comprendre cette mise à distance si marquée ? Est-ce un oubli réel ou une stratégie de refoulement ? Jean-Jacques Goldman pourrait-il sincèrement ne plus savoir “ce que c’est” ? Ou bien cette phrase traduit-elle, avec une ironie feinte, une gêne face à un morceau trop décalé, trop personnel, ou trop dérangeant ?

Le contexte de sa création éclaire peut-être cette ambivalence. En 1985, Jean-Jacques Goldman est au sommet d’une popularité qu’il n’a pas cherchée. L’album Non homologué est son disque le plus dense, le plus maîtrisé aussi - un équilibre entre tubes radiophoniques ("Je marche seul", "Je te donne", "Pas toi") et chansons plus intimes, plus déroutantes. C’est aussi l’album où il semble le plus inquiet, tendu, tiraillé entre conformité attendue et élan d’authenticité. “Délires schizo-maniaco-psychotiques” surgit alors comme un morceau inclassable, ni tout à fait humoristique, ni vraiment tragique, oscillant entre ironie sociale et confession déguisée.

Et si c’était précisément cette indécision qui dérangeait Goldman ? Cette chanson n’entre dans aucune case. Elle n’est pas franchement rock, pas franchement folk, pas franchement drôle - et surtout pas consensuelle. Elle parle de solitude, de médicaments, d’alcool, de prostitution, de marginalité mentale, de rêve de normalité, le tout sur un ton caustique. Elle ne donne ni leçon, ni solution. Elle regarde le monde d’un œil voilé, presque halluciné.

Peut-être, alors, faut-il retourner la question : si Goldman a préféré oublier cette chanson, ce n’est pas parce qu’elle était mineure, mais parce qu’elle disait - trop tôt, trop frontalement - ce que d’autres titres ne feront qu’effleurer par la suite. Dans ce morceau “étrange”, il y a comme un précipité de douleurs sourdes, de visions lucides, d’inadaptation assumée. Un concentré brut de ce que Goldman, ailleurs, saura transformer en lumière. Ici, il ne le fait pas. Il ne sauve pas. Il constate. Et c’est peut-être ce constat, trop net, qui rend “Délires schizo-maniaco-psychotiques” si difficile à garder près de soi.

Schizo, maniaco, psychotiques : autoportrait déguisé ou satire grinçante ?

Dès le titre, “Délires schizo-maniaco-psychotiques” impose un malaise burlesque. L’accumulation de qualificatifs psychiatriques - “schizo”, “maniaco”, “psychotiques” - crée un effet de trop-plein, un empilement volontairement excessif, comme une caricature de diagnostic. Goldman y convoque toute la nomenclature de la pathologie mentale, sans ordre logique, sans précision clinique, comme si un simple mal-être devait se parer de mots démesurés pour être entendu. Cette surenchère lexicalement instable évoque à la fois la langue médicale désacralisée et un humour noir en embuscade. L’énoncé ressemble à un autoportrait grotesque griffonné dans un dossier médical imaginaire - ou à une tentative désespérée d’attirer l’attention dans un monde sourd.

“Délires schizo-maniaco-psychotiques” : Quatre mots sur un barjo. (06)

Derrière l’exagération se dessine pourtant un personnage bien réel. Il n’a pas de nom, pas de visage, mais il dit : “J’ai lavé des voitures et ciré des chaussures / Et plus tout ça brillait, plus moi je m’encrassais”. Le verbe est fort : “s’encrasser”. Comme si le labeur ne menait pas à l’élévation, mais à l’opacité. On est loin des figures héroïques du monde ouvrier : ici, l’homme est ravalé au statut de machine à faire briller les choses pour les autres, tandis que lui s’éteint lentement. Il enchaîne les petits boulots, fréquente “des filles accueillantes et gentilles” mais confesse n’avoir trouvé personne “qui ne soit tout ça rien que pour [lui]”. Ce qu’il rêve n’a rien de délirant : une femme, un travail, une maison. Et pourtant, il demande pardon. “Pardonnez les rêves hystériques”, dit-il, comme s’il s’excusait d’avoir décrit à voix haute sa pyramide de Maslow (07). Le mot “hystériques”, ici, est d’une ironie cruelle : il renvoie à une vieille figure de la déraison - celle qu’on pathologise pour ne pas avoir à la comprendre.

Ce renversement est central dans la chanson. Ce ne sont pas les désirs qui sont pathologiques, mais le fait qu’ils soient rendus inaccessibles. L’aspiration à une vie ordinaire devient un “délire” dès lors qu’elle est niée par le réel. Goldman retourne les stigmates : ce n’est pas le personnage qui est fou, c’est le monde qui le pousse à la marginalité.

Cette voix marginale, entre maladresse affective et isolement social, n’est pas sans rappeler le narrateur du “Rapt” (08), autre personnage goldmanien à la frontière entre amour sincère et déraillement social : “Déséquilibré un peu, mais inoffensif”. Là encore, le déséquilibre n’est pas une menace : c’est un cri d’invisibilité.

Ce protagoniste décalé n’est pas seul dans l’univers goldmanien. Il existe d’autres figures que la société ne sait pas intégrer. L’admirateur de Jeanine, par exemple, qui s’ancre dans “Jeanine Médicament Blues” (09), et qui permet à Goldman de chanter : “Moi, j’ai quelques amis qui me laissent jamais tomber / En liquide, en pilule, en poudre, en comprimé”. Là encore, la pharmacopée remplace le lien humain. Le médicament devient substitut d’émotion. Ou encore “Petite fille” (10), dans laquelle il affirme sans ambages : “Y’a pas de psychiatre en plein désert”, comme une façon de rappeler que la folie est un luxe d’Occidentaux trop protégés. Et surtout, il y a “Ton autre chemin” (11), inspirée d’un ami d’enfance que Goldman découvre “sur une autre planète sur le plan psychiatrique” (12). Il raconte ce moment bouleversant où, au bout d’une minute de conversation téléphonique, il comprend que son interlocuteur ne parle plus depuis le même monde.

Dans ces chansons, la folie n’est jamais moquée. Elle est explorée, approchée, parfois même effleurée dans un vertige de reconnaissance. Mais “Délires schizo-maniaco-psychotiques” se distingue par un ton plus acide, plus sardonique. Ici, Goldman ne décrit pas un autre : il adopte la voix d’un personnage fictif qui pourrait bien être un miroir déformant. Ce “je” qui parle, est-ce un autoportrait, une projection, une caricature ? Peut-être un peu de tout cela. Il faut se souvenir que l’artiste, à ses débuts, n’était pas à l’aise sur scène. Qu’il a eu recours à des calmants pour supporter le trac. Qu’il a longtemps songé à rester dans l’ombre, loin des regards. Qu’il a toujours manifesté une inquiétude sourde face au monde tel qu’il va.

Alors oui, peut-être que ce “je” - ouvrier abîmé, amoureux déçu, homme sans domicile fixe- est une version altérée de Jean-Jacques Goldman. Une version qui aurait renoncé à la sublimation artistique et qui, à défaut de chansons, n’aurait plus que ses “délires” à offrir au monde.

Dans une interview accordée en 1986 à Digne, à propos de “Ton autre chemin”, Goldman esquisse une confidence troublante : “Peut-être qu’elle parle… c’est une supposition que j’émets [rires]… peut-être qu’elle parle de celui que j’aurais pu être”. (13)

Même hésitation. Même rires pour masquer le vertige. Même gêne quand il s’agit d’admettre qu’un personnage désaxé, marginal, pourrait être un double possible. “Délires schizo” fonctionne peut-être de la même manière : une chanson-limite, où Goldman laisse filtrer, à travers une voix fictionnelle, la silhouette de celui qu’il aurait pu devenir s’il n’avait pas trouvé refuge dans l’écriture. Un alter ego non assumé, mais profondément ressenti. Et s’il “ne sait même plus ce que c’est”, c’est peut-être que cette chanson, plus que les autres, touche à une vérité intérieure trop nue pour être regardée en face.

Goldman et les psychotropes : entre aveu, rejet et conversion philosophique

L’un des paradoxes les plus troublants de Jean-Jacques Goldman réside dans la manière dont il aborde les psychotropes : à la fois comme outils momentanés de survie, objets de satire musicale, et symptômes d’un mal contemporain qu’il ne cessera de dénoncer. Rarement dans la chanson française, un artiste aura entretenu avec les médicaments une relation aussi ambivalente, aussi frontale et évolutive. “Délires schizo-maniaco-psychotiques” en constitue un fragment révélateur, mais ne peut se comprendre pleinement qu’à la lumière d’un itinéraire plus large - celui d’un homme qui, au fil du temps, a renoncé à la chimie pour préserver sa verticalité intérieure.

Tout commence dans le silence et la peur. Lorsque Jean-Jacques Goldman débute sa carrière de chanteur en solo, en 1981, rien ne le prédestine à devenir une bête de scène. Le regard du public l’effraie. Le direct le fige. Il le dira lui-même des années plus tard, sur RFM en 1997 : “Être sous les lumières ne m'était pas naturel, il a fallu que je prenne des médicaments (…) pour pouvoir ne serait-ce qu'être cohérent sur scène.” (14) Lors de ses premiers concerts en 1983, il est tétanisé. Michael Jones, témoin privilégié de cette époque, confie dans son autobiographie : “La scène, comme je l’ai dit, ce n’était pas son truc. Il était littéralement malade avant d’y monter durant les premières tournées.” (15)

Face à cette détresse, Goldman cède à la tentation de l’anxiolytique. Non comme une solution de facilité, mais comme un pis-aller pour éviter le naufrage. Il ne s’en cache pas. Et c’est précisément cette honnêteté qui rend son cheminement d’autant plus intéressant. Car très vite, il fait machine arrière. Il comprend que ces molécules, censées apaiser, peuvent aussi anesthésier. Et il s’en méfiera de plus en plus, jusqu’à les rejeter presque violemment dans ses interviews à partir de la fin des années 1990.

La chanson “Jeanine Médicament Blues” (16), publiée en 1982, témoigne déjà de cette ambivalence. Sous ses airs de comptine déjantée, elle dresse un inventaire pharmacologique aussi ludique qu’inquiétant. Chaque émotion semble devoir correspondre à une gélule, chaque moment de la journée à une couleur, chaque trouble à une pilule. “Une rose pour la vie / Une rouge pour l’amour (…) Et Jeanine, Jeanine, Jeanine pour éviter le pire”. Derrière le sourire narquois du texte, une angoisse affleure : celle d’une société où l’émotion brute n’a plus sa place, où l’humain se médicalise au point d’en perdre sa substance.

Cette intuition critique ne cessera de s’affirmer. En 1998, il déclare dans TV Hebdo : “Le summum est le Prozac, comme une façon de limiter les excès d’humeur…” (17) Puis il approfondit son propos dans Les pères ont des enfants (18) : “Quand vous prenez des calmants, effectivement les grosses émotions vous ne les avez pas en négatif, mais vous ne les avez pas non plus en positif. (…) C’est ça que je trouve tragique !” Ce qu’il vise, ce n’est pas tant le médicament en soi que son usage généralisé, devenu norme. Une époque où “être malheureux, c’est une pathologie” (19), où la moindre faille devient suspecte, où l’on ne supporte plus ni les pleurs ni les silences.

Mais Goldman va plus loin. Il parle aussi pour lui. Il avoue sa peur intime : celle de devenir spectateur de sa propre vie, d’en vivre les hauts et les bas “à minima”. “Moi, ce qui me fait peur, c’est de tout vivre à minima” (20), dit-il. Cette phrase éclaire tout. Le refus du Prozac n’est pas une posture morale : c’est une revendication existentielle. Vivre, pour Goldman, suppose le risque. Celui de souffrir, bien sûr, mais aussi celui d’être traversé par des élans, des vertiges, des extases. Élaguer la douleur, c’est aussi priver la joie de ses racines profondes.

Ce refus de l’anesthésie chimique s’accompagne d’un éloge implicite de la vulnérabilité. Dans “Délires schizo-maniaco-psychotiques”, le protagoniste évoque le fait que “les calmants, les infirmeries / sont les mêmes dans tous les pays”. C’est une vision glaçante, presque géopolitique : la souffrance comme marchandise mondialisée, le soulagement comme protocole standardisé. L’individu, lui, reste seul avec ses délires, ses rêves jugés “hystériques”, ses colères qu’on préfère dissoudre plutôt que d’écouter.

Goldman semble avoir mené un lent processus de conversion philosophique. Des anxiolytiques de ses débuts, il a glissé vers une forme de stoïcisme musical. Il ne nie plus ses peurs, mais les apprivoise. Il ne masque plus ses émotions, il les chante. Il ne prend plus de calmants, il prend des risques. Et ce retournement se lit dans toute son œuvre, jusqu’à ses déclarations tardives : “Il me semble que ce serait trop difficile, émotionnellement aussi” (21), écrit-il en 2021 à une fan qui lui demandait une tournée d’adieu. Ce n’est pas une excuse. C’est une fidélité à soi.

Une chanson en tension entre souffrance personnelle et regard social

Paradoxalement, ce que “Délires schizo-maniaco-psychotiques” donne à entendre sous la forme d’un monologue fragmenté, presque absurde, n’est peut-être rien d’autre que le constat lucide d’un monde devenu incohérent. Le texte ne se contente pas de dérouler les tourments intérieurs d’un homme en rupture. Il les ancre dans un désordre collectif plus large, une dissonance sociale, une fracture silencieuse entre ceux qui dansent et ceux qu’on a oubliés.

L’un des vers les plus sobres, mais aussi les plus implacables de la chanson, résume cette tension : “Y’a des enfants qui dansent et d’autres sans enfance”. Aucune plainte, aucune injonction. Juste un énoncé froid, presque clinique. Cette ligne, déposée au cœur d’un couplet, dit l’essentiel : l’injustice, l’indifférence, l’inhumanité ordinaire. Elle évoque les inégalités fondamentales, celles que rien ne répare, celles qui décident dès le départ qui aura le droit de rire - et qui n’aura même pas d’enfance. Pas de nom. Pas d’histoire. Juste l’absence.

Et pourtant, le narrateur ne s’apitoie pas. Il ajoute : “Ça m’empêche pas de dormir mais parfois j’y pense”. Là encore, Goldman préfère la demi-mesure au pathos. Il déjoue le piège de la sensiblerie. Mais cette distance feinte ne masque pas la violence du constat. Le sommeil est une forme de déni, mais la pensée revient, en filigrane. Ce n’est pas une chanson qui accuse : c’est une chanson qui observe - et qui refuse de se mentir.

Dans une interview de 1983, Goldman disait à propos du “Rapt” : “Il n’est pas normal que la situation soit plus importante que l’intention”. (22) Ce même vertige traverse “Délires schizo-maniaco-psychotiques” : le narrateur n’est pas “dangereux” au sens pénal ou médical, il est simplement décalé - mais ce décalage suffit à l’exclure.

À d’autres moments, la critique devient plus frontale. “Tant de grands sentiments, de colloques en séances / Pour souffler tant de vent, une telle impuissance”. Le bal des experts, les plateaux télé, les discours pleins de bonne volonté : Goldman les voit comme une agitation vide. Derrière le vernis de la parole savante, rien ne change vraiment. Les blessés restent seuls. Les “sans enfance” ne récupèrent pas leur dû. Et les psys, les politiques, les humanitaires s’agitent autour du vide. Il y a dans ces vers une ironie désabusée, presque cynique, mais qui ne renonce pas à une forme de colère contenue.

Au fond, ce que cette chanson attaque, ce n’est pas la société en tant qu’entité abstraite, mais le consensus mou qui se cache derrière la norme. C’est ce que suggère une phrase comme : “Je renonce à tout héritage du raisonnable scientifique”. Loin d’un rejet de la science ou de la raison en soi, cette déclaration ressemble à un refus du confort intellectuel, du discours qui réduit la complexité humaine à des équations comportementales. Ce “raisonnable scientifique” dont il se défait, c’est peut-être le discours médical aseptisé, celui qui classe les dépressions, prescrit les antidépresseurs, explique les chagrins en neurotransmetteurs. Et qui, ce faisant, oublie d’écouter.

En cela, la chanson s’inscrit pleinement dans l’un des grands fils rouges de l’œuvre de Goldman : cette injonction implicite à vivre pleinement - y compris ce qui fait mal. À ne pas tiédir l’existence. À ne pas chercher à filtrer le réel. Dans “La pluie” (23), il résumera cette philosophie, empruntée à Sénèque, par une image limpide : “Pas de jolie vie, de joli chemin / Si l’on craint la pluie”.

Ce refus de l’anesthésie sociale, de la mise à distance confortable, traverse aussi “Délires schizo-maniaco-psychotiques”. Le personnage, bien qu’aux marges, ne fuit pas. Il ne se dérobe pas à ce qu’il ressent. Il interroge, il observe, il constate - même si le monde autour de lui ne veut plus entendre. Ce n’est pas un héros. Ce n’est même pas une victime revendiquée. C’est un homme sans réponse, mais qui refuse les solutions toutes faites. Pas de Prozac, pas de slogans, pas de thérapie miracle. Juste une parole ébréchée, mais debout. C’est là toute la force de cette chanson : elle ne propose rien, mais elle oppose à l’oubli une mémoire vive, même vacillante.

Mise en musique : une farce brillante ou un cri déguisé ?

Écouter “Délires schizo-maniaco-psychotiques” sans en lire les paroles, c’est se laisser berner. La chanson, portée par un tempo vif (120 bpm), une instrumentation insolite et une énergie apparente, pourrait presque passer pour un clin d’œil folk excentrique, une pastille légère au cœur d’un album dense. Mais dès qu’on y prête l’oreille autrement, l’évidence s’impose : le contraste entre la musique et le texte n’est pas seulement frappant - il est troublant. Et sans doute délibéré.

Les accords (24) eux-mêmes - La / Mi / Do / Si - n’ont rien d’anxiogène. Ils posent une base harmonique assez stable, presque classique dans leur progression. La tonalité en Mi majeur accentue encore cette impression : nous ne sommes pas ici dans une atmosphère sombre, mais au contraire dans une clarté trompeuse, solaire en apparence. Le morceau s’élance sans hésitation, droit devant, comme un cheval emballé - à peine retenu par les paroles qui dérapent.

Ce qui surprend d’abord, c’est le choix des instruments. Un banjo s’invite, peu commun dans l’univers goldmanien, et donne au morceau une teinte country-folk inattendue. Il y a aussi des percussions nettes, une guitare acoustique qui pulse, une ligne de basse sobre mais efficace. L’ensemble sonne joyeux, presque dansant. Selon les données analytiques de Music Genre Finder (25), la chanson affiche un taux de bonheur de 89/100, un niveau d’énergie à 91/100, et une dançabilité de 69/100. Autrement dit : tout indique une chanson rythmée, entraînante, euphorique. Une fête.

Mais que fête-t-on exactement ? C’est là que le trouble s’installe. Car ces arrangements qui sourient, ces sons qui bondissent, enveloppent un texte où il est question de désespoir modeste, d’aliénation sociale, de solitude pathologique. Ce décalage abyssal entre le fond et la forme crée une forme de dissonance cognitive chez l’auditeur. On se surprend à hocher la tête sur des paroles comme “Je renonce à tout héritage du raisonnable scientifique”, ou “Ça m’empêche pas de dormir mais parfois j’y pense”. C’est absurde. C’est dérangeant. Et c’est probablement voulu.

Cette tension évoque une mise en scène assumée de la schizophrénie évoquée dans le titre : la forme joyeuse masque une douleur profonde, comme un patient euphorique sous médication excessive. Tout semble stable, sauf que tout est fendu. Le titre lui-même joue ce jeu : “schizo-maniaco-psychotiques”, c’est aussi dire que les émotions vont dans tous les sens, que l’énergie n’est pas toujours un signe de santé, que le rire peut être une armure. La chanson devient ainsi schizophrène dans sa propre architecture - une forme brillante, presque festive, contenant un cri qu’on a travesti en farce. “Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.” (26)

Goldman n’est pas le premier à jouer avec ces décalages - on pense à certains titres de Vincent Delerm, ou à l’ironie douce-amère d’Alain Souchon dans Poulailler’s song - mais ici, l’écart est poussé à l’extrême. Il n’y a pas de refrain accrocheur, pas de montée lyrique, pas de moment d’explication. Juste une suite d’images, de constats, de phrases sans solution. Et cette ligne étrange, presque hallucinée, scandée au milieu du morceau : “Quelqu’un quelque part…” Une phrase suspendue, sans suite. Une sorte de SOS à peine articulé, qui plane au-dessus du tempo comme une prière inconsciente.

Toute la chanson repose sur ce jeu de masques : ce qui semble léger est grave, ce qui semble anodin est essentiel. Et la musique, en se faisant malicieusement joyeuse, devient le vecteur d’un malaise plus profond. C’est peut-être pour cela que Goldman ne l’a jamais rejouée. Parce qu’il est difficile de défendre un morceau qui se moque de lui-même tout en disant l’indicible. Parce que ce n’est pas une chanson à applaudir, mais à interroger.

“Quelqu’un, quelque part…” : le cri étouffé d’un besoin d’altérité

Revenons sur “Quelqu’un, quelque part”, une phrase qui vient tout perturber, à un moment où l’instrumentation s’est installée dans une cadence presque mécanique. Quatre mots sur un banjo, scandés en boucle, sans suite, sans explication. Une scansion suspendue, une ellipse sonore, un cri sans réponse. Et pourtant, tout est là. Dans ce fragment, Goldman fait basculer la chanson dans une autre dimension : celle du besoin d’altérité, du vide affectif, de la quête fondamentale de lien.

Que signifie ce “quelqu’un, quelque part” jeté dans le silence ? Est-ce un appel ? Une adresse ? Une supplication ? L’indéfini de la formule - ni “toi”, ni “lui”, ni “elle” - dit tout de la solitude du narrateur. Il ne cherche pas un nom, mais une présence. Non pas une solution, mais une résonance. Comme si le monde ne pouvait être habitable qu’à condition de savoir qu’un “quelqu’un” existe, quelque part, pour l’entendre.

Cette invocation fragile s’accompagne d’une autre ligne tout aussi dense : “Trouver l’être et l’endroit critique”. Ici, la langue bifurque vers une abstraction existentielle. “L’être” et “l’endroit” : ce n’est plus seulement une personne, mais une rencontre. Une conjonction rare, presque sacrée, entre une âme et un lieu, un regard et un moment. Le mot “critique” n’est pas à entendre comme jugement, mais comme seuil : le point d’inflexion où tout peut basculer. Ce que cherche le narrateur, ce n’est pas un simple amour ou un toit. C’est un refuge d’essence. Un lieu de vérité.

Il faut alors relire cette séquence à la lumière d’une autre chanson du répertoire de Goldman : “Ton autre chemin” (27), inspirée d’un appel inattendu d’un ami d’enfance, qui, au bout de quelques phrases, révèle un basculement psychiatrique. Goldman raconte cet instant avec pudeur : “Je me suis rendu compte au bout d’une minute, une minute trente de conversation, qu’il délirait, qu’il était ailleurs…” (28) Le titre de la chanson dit tout : il y a ceux qui restent sur le chemin commun - et ceux qui s’en éloignent, seuls, vers un ailleurs mental que plus rien ne relie à l’ordinaire.

C’est ce même sentiment de rupture que l’on perçoit dans “Délires schizo-maniaco-psychotiques”, mais cette fois du point de vue de celui qui est parti. Le personnage ne constate pas seulement son isolement : il l’habite. Il ne cherche pas à guérir, mais à comprendre pourquoi le monde autour de lui ne répond plus. L’appel à “quelqu’un, quelque part” n’est pas un retour à la norme : c’est une dernière tentative pour ne pas sombrer dans l’effacement total.

Ce vers, “Quelqu’un quelque part”, deviendra le point d’ancrage d’une autre chanson deux ans plus tard, “Quelque part, quelqu’un” (29), construite cette fois sur l’attente amoureuse et la foi en une rencontre. Comme si ce cri isolé, lâché en plein délire, avait fini par trouver écho et réponse. Comme si Goldman, entre deux chansons, avait transformé une hallucination en espoir.

Là où “Délires schizo-maniaco-psychotiques” n’avait que le soupir du manque, “Quelque part, quelqu’un” imagine la rencontre, la réciprocité, le lien possible. Entre les deux, une évolution se dessine : du cri solitaire à l’élan partagé, de la fragmentation à l’espérance.

Mais en 1985, il est encore trop tôt. Le monde du narrateur n’est pas encore habité. Il appelle - mais personne ne répond.

Figures de la fuite : de “Brouillard” à “La pluie”

Si “Délires schizo-maniaco-psychotiques” explore les marges mentales d’un protagoniste en rupture avec le monde, il ne s’agit pas d’une impasse isolée dans l’œuvre de Jean-Jacques Goldman. Bien au contraire. Ce désir de fuir, d’abandonner un soi trop abîmé pour renaître ailleurs, traverse plusieurs de ses chansons. Mais ce qui distingue Goldman d’un simple chantre de l’évasion, c’est qu’il ne confond jamais la fuite avec l’oubli. Fuir, chez lui, n’est pas fuir le réel : c’est fuir ce qui l’empêche d’être vécu pleinement.

C’est sans doute dans “Brouillard” (30), dès 1981, que cette dynamique de transfuitation (31) s’exprime le plus clairement. Là aussi, le narrateur semble aux prises avec un passé lourd, des souvenirs qui paralysent. Il dit : “Je prendrai les pluies du Sud / Pures et lourdes à bras le corps / Les tiédeurs et les brûlures et je renaîtrai”. Cette acceptation frontale des éléments - la pluie, la brûlure, le froid - est déjà un refus de l’anesthésie. Il ne s’agit pas d’effacer la douleur, mais de l’absorber, de la traverser pour s’en extraire vivant. Et plus loin : “L’heure n’est plus aux projets, regrets passés, oubliés rêves et délires”. Il n’est plus temps de s’attarder aux songes, même aux “délires” - mot qu’on retrouve dans “Délires schizo-maniaco-psychotiques” - mais bien de choisir la clarté contre la confusion. L’homme qui parle dans “Brouillard” est peut-être le même que dans “Délires”, mais plus tard, ou dans une autre version de lui-même : il n’est plus figé dans sa folie, il la laisse derrière lui pour se remettre en marche.

Ce mouvement d’acceptation se radicalise encore dans “La pluie” (32), l’une des chansons les plus explicitement “anti-Prozac” de Goldman. Il y dénonce notre obsession contemporaine à éviter l’inconfort, à esquiver la moindre goutte de souffrance : “Deux, trois nuages et l’on court à l’abri / On n’aime pas trop se mouiller”. Tout est dit. Il suffit de quelques signes avant-coureurs de malaise pour qu’on se précipite vers les abris - qu’ils soient chimiques, psychologiques, ou sociaux. Contre cette tendance, Goldman oppose une philosophie du risque : “Pas de jolie vie, de joli chemin / Si l’on craint la pluie”. Le bonheur n’est pas une zone de confort, mais une capacité à affronter les intempéries.

C’est cette même logique qui irrigue “On ira” (33), souvent interprétée comme un hymne à la liberté, mais qui est d’abord un manifeste contre les “tiédeurs” : “On interdira les tiédeurs”, dit-il. Il ne s’agit pas de fuir la douleur, mais de la prendre dans ses bras, au même titre que la joie. Goldman, ici encore, ne propose aucune évasion magique. Il propose un chemin. Et ce chemin, ce n’est pas la destination qui compte : “Y’a que les routes qui sont belles / Et peu importe où elles nous mènent”.

Ces images récurrentes - la pluie, la route, le brouillard - tracent une topographie morale de son œuvre. Elles disent toutes la même chose : le confort n’est pas la vérité. La douleur n’est pas une erreur. Ce qu’il faut fuir, ce n’est pas la souffrance, mais l’absence d’intensité. Et derrière cette vision, se dessine une influence philosophique discrète mais tenace : celle des stoïciens (34).

On pense ici à Épictète (35), pour qui le bonheur consiste à aligner ses désirs avec le réel, non à fuir ce dernier. Ou à Sénèque (36), qui écrivait : “La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie”. Ce proverbe, devenu dicton populaire, trouve chez Goldman une résonance sincère. Il ne s’agit pas de nier les orages - ils sont là - mais d’apprendre à les traverser. Même Spinoza (37), dans sa lecture des affects, semble éclairer cette philosophie goldmanienne : comprendre ses émotions, les nommer, c’est déjà se rapprocher de la joie véritable, celle qui ne dépend pas de l’absence de douleur, mais de la pleine présence à soi.

“Délires schizo-maniaco-psychotiques” ne dit pas autre chose. S’il est question de médicaments, c’est pour mieux rappeler que leur usage généralisé devient parfois une manière de ne plus se sentir. Et s’il est question de fuite, ce n’est pas pour s’échapper du monde, mais pour retrouver, dans une autre direction, une possibilité de vivre sans filtre.

La famille Goldman : une histoire de psy

Quand on écoute “Délires schizo-maniaco-psychotiques”, on imagine un homme seul dans sa dérive. Un être marginalisé, laissé en bord de route par un monde trop rationnel. Mais ce personnage fictif, bien qu’isolé dans sa narration, entre pourtant en résonance avec une réalité plus intime, plus silencieuse, celle d’un héritage familial complexe où la question de la santé mentale, du soin et du développement personnel n’a jamais été absente. Car chez les Goldman, les trajectoires de vie, bien loin d’ignorer ces thématiques, semblent les explorer génération après génération.

Caroline Goldman, fille aînée de Jean-Jacques, née en 1975, le rappelle avec une précision pleine d’humour : “Les femmes de ma famille sont soit psychologues pour enfants, soit pédiatres”. (38) Sa mère, Catherine, était psy en crèche et en PMI. Sa sœur, Nina, est pédiatre. Sa grand-mère paternelle, Ruth, brillante et passionnée de psychanalyse, avait conseillé à sa belle-fille Catherine d’étudier la psychologie. Quant à Caroline elle-même, elle est aujourd’hui l’une des figures les plus médiatisées - et controversées - de la psychologie de l’enfant en France. Ce n’est donc pas un hasard si les chansons de Jean-Jacques Goldman, bien avant que ce nom ne soit associé au monde de la psy, en portaient déjà les échos. Ni un hasard si l’univers qu’il décrit dans “Délires schizo-maniaco-psychotiques” est traversé par des lexiques psychologiques, médicaux, comportementaux.

Mais chez les Goldman, cette inclination pour le soin ne relève pas d’une mode ou d’un intérêt intellectuel. Elle semble enracinée dans une volonté de compréhension, de transmission, presque de réparation. Une forme de fidélité à la fragilité humaine. Quand Caroline Goldman évoque l’ambiance familiale, elle parle d’un foyer joyeux, aimant, fécond - mais aussi très structuré. Sa mère, dit-elle, était le “pôle d’amour”, tandis que Jean-Jacques jouait le rôle du “père juste, intimidant, stimulant”, garant de l’ordre et de la pensée critique. Cette répartition des rôles, presque archétypale, dessine une dynamique où la tendresse et la rigueur coexistent, se complètent, se surveillent.

Dans “Délires schizo-maniaco-psychotiques”, on retrouve cette tension. Le narrateur rêve d’une femme, d’un travail, d’une maison - autrement dit, d’un cadre affectif et matériel sécurisant. Il aspire à un ordre du monde, mais cet ordre lui reste inaccessible. Il s’en remet alors à ses “délires”, non par goût du chaos, mais faute d’autre structure possible. Il réclame une réponse, une place, une autorité juste - peut-être même une figure paternelle. En creux, ce qu’il manque à ce personnage, c’est peut-être ce que Jean-Jacques Goldman a su construire dans sa propre vie familiale : un cadre structurant, aimant, exigeant, où la parole a sa place et les blessures, une écoute.

Il est tentant de lire cette chanson à la lumière d’une dimension transgénérationnelle. D’un côté, la chanson parle d’un homme rejeté par la norme, en lutte contre le “raisonnable scientifique”. De l’autre, la lignée Goldman - des femmes psy, des filles engagées dans le soin - semble vouloir réparer ce que la science oublie trop souvent : l’émotion, le lien, la douleur qui ne se quantifie pas. Ce va-et-vient entre rejet de la norme et nécessité du soin traverse l’œuvre et la vie de Goldman comme une faille vivante.

Peut-être est-ce là l’un des points de friction les plus subtils de “Délires schizo-maniaco-psychotiques”. La chanson parle d’un homme que la société juge malade - mais qui ne demande rien d’autre que ce que tout le monde désire : aimer, travailler, disposer d’un toit. En refusant d’entrer dans les catégories rassurantes de la pathologie, il oblige à repenser les contours de la santé mentale. Et par effet de miroir, il éclaire la trajectoire de Goldman lui-même, qui, sans jamais être “patient”, s’est toujours positionné du côté de ceux qui cherchent, tâtonnent, doutent - et parfois chutent.

Une chanson-fossile : rejetée par l’artiste, mais révélatrice

Il arrive parfois qu’un artiste abandonne l’une de ses œuvres sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Le public, alors, cherche les raisons de ce reniement. Était-ce un échec esthétique ? Une distance émotionnelle ? Une gêne intime ? Avec “Délires schizo-maniaco-psychotiques”, Jean-Jacques Goldman a laissé peu de doutes : il ne l’aime pas beaucoup. Il ne l’a jamais chantée en public, ne l’a intégrée dans aucune compilation, et lorsqu’on l’interroge à son sujet, il s’en amuse, l’évite, ou la relègue au rang de curiosité ancienne. “Je ne sais même plus ce que c’est”, a-t-il lâché à Fred Hidalgo, comme pour effacer d’un revers de plume cette chanson devenue encombrante.

Et pourtant. Cette chanson “oubliée” est l’une des plus denses de son répertoire. L’une des plus frontalement sociales, des plus psychologiquement tendues, des plus artistiquement risquées. Elle dit le déséquilibre, l’anxiété, l’inadaptation - sans masque, sans détour. Elle n’offre ni espoir immédiat ni consolation morale. Elle constate. Elle accumule. Elle scande. Et ce faisant, elle déborde.

Peut-être est-ce justement là son problème. “Délires schizo-maniaco-psychotiques” est trop brute, trop nue, trop dissonante. Elle ne cherche pas l’approbation. Elle ne construit pas de pont avec le public : elle le force à écouter ce qu’il préfère ignorer. Elle parle du mal-être comme d’un état d’être. Non pas à fuir, mais à habiter. Dans une œuvre où l’émotion est souvent sublimée - par la mélodie, par le texte, par la mise en récit - cette chanson fait exception. Elle expose sans transformer. Elle ne console pas. Elle nomme.

C’est en cela qu’elle ressemble à une chanson-fossile : un vestige d’une époque intérieure, un éclat ancien conservé dans la pierre discographique. On peut ne plus l’aimer. On peut même vouloir l’oublier. Mais elle est là. Et elle dit quelque chose de fondamental sur celui qui l’a écrite - peut-être plus que certains de ses plus grands succès.

D’autres moments de l’œuvre de Goldman illustrent cette tension entre expression et retrait. On pense à “Toute la vie” (39), chanson collective écrite pour les Enfoirés, qui provoqua un tollé. Accusée de paternalisme, de morale générationnelle mal placée, elle déclencha une polémique inattendue. Goldman défendit son texte, expliqua son intention… puis se tut. Il se retira définitivement du spectacle des Enfoirés, comme s’il refusait de se battre pour une parole mal reçue, ou mal comprise. Le geste, discret mais ferme, résonne avec celui de “Délires schizo-maniaco-psychotiques” : dès lors que la parole devient inconfortable, ou que l’artiste ne peut plus l’assumer pleinement, il préfère le silence.

Mais alors, que nous dit cette chanson, aujourd’hui encore, quarante ans plus tard ? Peut-être ceci : que notre rapport collectif à la folie, à la souffrance psychique, à l’inadéquation sociale, reste troublé, irrésolu. Nous voulons des chansons qui guérissent, des refrains qui rassemblent, des histoires qui s’élèvent. Goldman a su en offrir, et des sublimes. Mais il a aussi laissé cette chanson-là, hors-cadre, comme une anomalie. Et cette anomalie est précieuse. Elle nous rappelle que l’art ne guérit pas toujours. Qu’il montre aussi ce qui cloche, ce qui coince, ce qui hurle. Et que parfois, ce sont ces morceaux-là, ces tessons bruts, qui disent le plus juste.

“Délires schizo-maniaco-psychotiques” ne trouvera sans doute jamais sa place dans un “best of”. Mais dans une œuvre aussi cohérente, aussi maîtrisée que celle de Goldman, elle tient un rôle singulier : celui de l’écharde. Et toute œuvre profonde a besoin de ses échardes pour ne pas devenir un simple miroir flatteur.

Sources

- (01) "Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade." (Jiddu Krishnamurti)

- (02) Jean-Jacques Goldman : Délires schizo-maniaco-psychotiques (1985)

- (03) Jean-Jacques Goldman : Non Homologué (1985)

- (04) Interview de Jean-Jacques Goldman à Digne (support inconnu, le 07 mars 1986, propos recueillis par Myriam et Daniel)

- (05) "Jean-Jacques Goldman : Confidentiel" de Fred Hidalgo (2016)

- (06) Merci à Simon pour cet excellent jeu de mots.

- (07) "Pyramide des besoins" sur Wikipédia

- (08) Jean-Jacques Goldman : Le rapt (1981)

- (09) Jean-Jacques Goldman : Jeanine Medicament Blues (1982)

- (10) Jean-Jacques Goldman : Petite fille (1984)

- (11) Jean-Jacques Goldman : Ton autre chemin (1984)

- (12) Rencontre avec Jean-Jacques Goldman (Radio Maguelonne, 26 avril 1998, propos recueillis par Géraldine Gauthier)

- (13) Interview de Jean-Jacques Goldman à Digne (support inconnu, le 07 mars 1986, propos recueillis par Myriam et Daniel)

- (14) Jean-Jacques Goldman sur RFM (RFM, le 28 septembre 1997, propos recueillis par Yann Arribar)

- (15) "Mes plus belles chances", autobiographie de Michael Jones, avec Stéphane Basset (2021)

- (16) Jean-Jacques Goldman : Jeanine Medicament Blues (1982)

- (17) Jean-Jacques Goldman : "Je ne crois pas être inutile..." (TV Hebdo, 3 janvier 1998)

- (18) "Les pères ont des enfants : Dialogue entre deux pères sur l'éducation" par Alain Etchegoyen et Jean-Jacques Goldman (1999)

- (19) "Les pères ont des enfants : Dialogue entre deux pères sur l'éducation" par Alain Etchegoyen et Jean-Jacques Goldman (1999)

- (20) "Les pères ont des enfants : Dialogue entre deux pères sur l'éducation" par Alain Etchegoyen et Jean-Jacques Goldman (1999)

- (21) Jean-Jacques Goldman pas décidé à remonter sur scène : "Ce serait trop difficile" a-t-il écrit à une fan (Le Parisien, 22 septembre 2021)

- (22) Jean-Jacques Goldman : "Je n'ai rien à prouver" (Numéro 1 magazine n°4, juillet 1983, propos recueillis par Marie-Christine Leyri et Didier Varrod)

- (23) Jean-Jacques Goldman : La pluie (2001)

- (24) "Délires schizo-maniaco-psychotiques" sur Chordify

- (25) "Délires schizo-maniaco-psychotiques" sur Music Genre Finder

- (26) "Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière", de Raphaëlle Giordano

- (27) Jean-Jacques Goldman : Ton autre chemin (1984)

- (28) "Jean-Jacques Goldman : Confidentiel" de Fred Hidalgo (2016)

- (29) Jean-Jacques Goldman : Quelque part, quelqu'un (1987)

- (30) Jean-Jacques Goldman : Brouillard (1981)

- (31) Transfuitation (nom féminin; néologisme imaginé par Jean-Michel Fontaine le 19 juillet 2025) : Processus par lequel une personne transforme sa fuite - mentale, sociale ou émotionnelle - en un langage symbolique, artistique ou poétique. Par extension, désigne le moment où le décalage, l’inadéquation ou le repli deviennent non plus un effacement, mais une forme de présence transmise.

- (32) Jean-Jacques Goldman : La pluie (2001)

- (33) Jean-Jacques Goldman : On ira (1997)

- (34) Stoïcisme sur Wikipédia

- (35) Épictète sur Wikipédia

- (36) Sénèque sur Wikipédia

- (37) Baruch Spinoza sur Wikipédia

- (38) Les parents d'aujourd'hui manquent-ils d'autorité ? La polémique ultra-sensible (Elle, 8 avril 2023, propos recueillis par Alice Augustin)

- (39) Les Enfoirés : Toute la vie (2015)